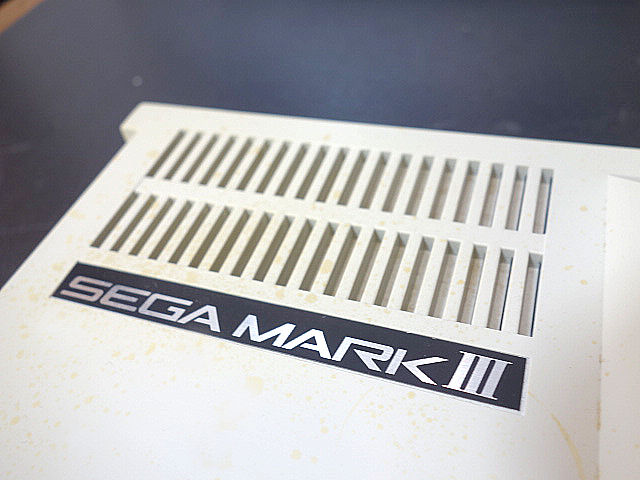

初代(SG-1000,SC-3000)と互換を持ちながら進化したゲーム機としての進化版。

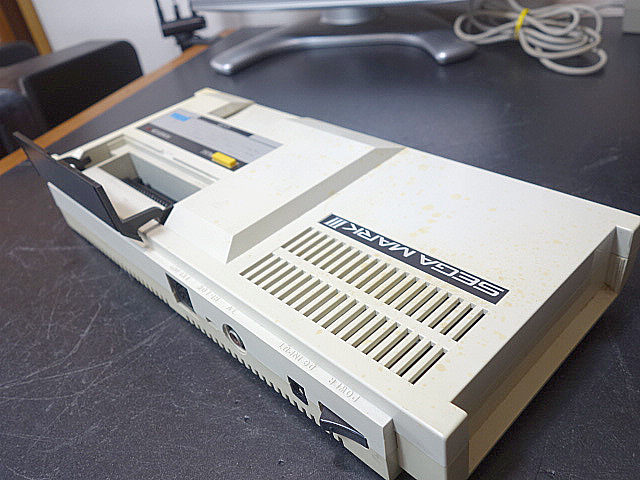

前回のSC-3000の故障もあり同時期のマークⅢも持ち出してみました。

本機も2011年に紹介して以来、久しぶりに電源を入れたところSC-3000と同様にブラックスクリーン状態です。

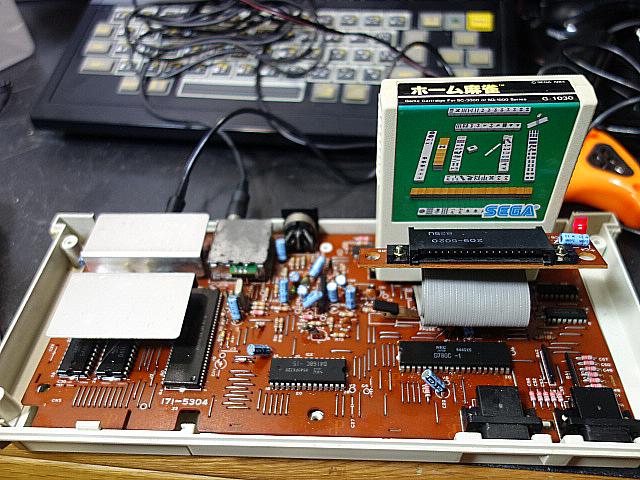

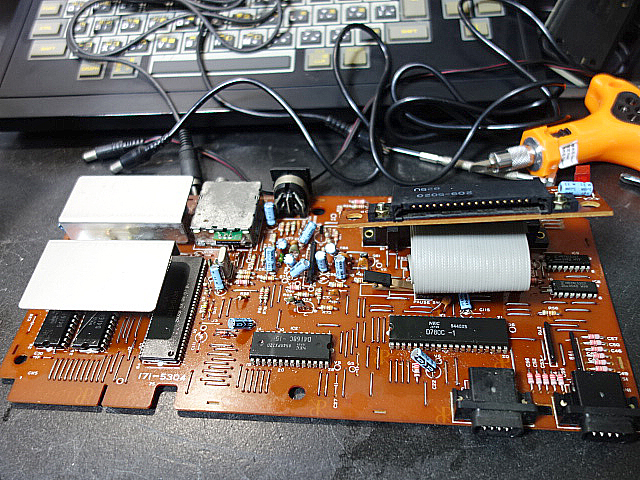

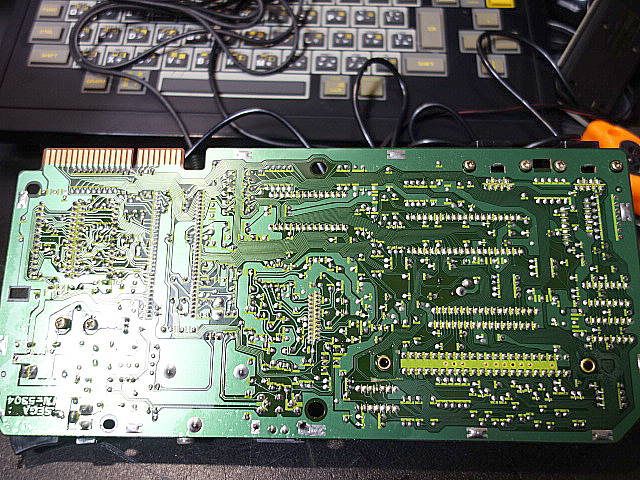

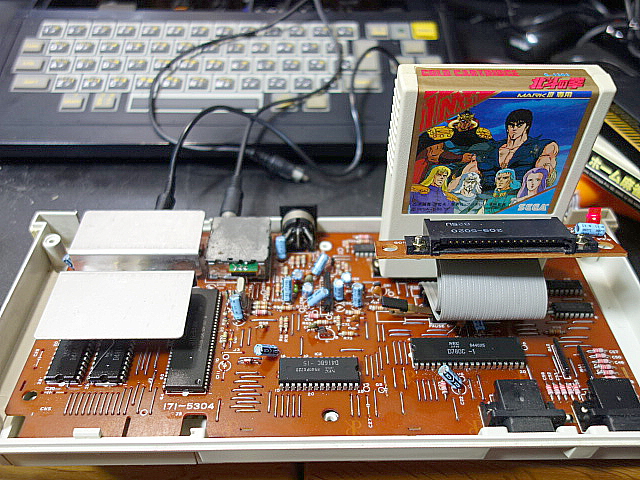

原因は同様の可能性もありますが、一旦基板を外して洗浄。

半田のクラックも見られません。

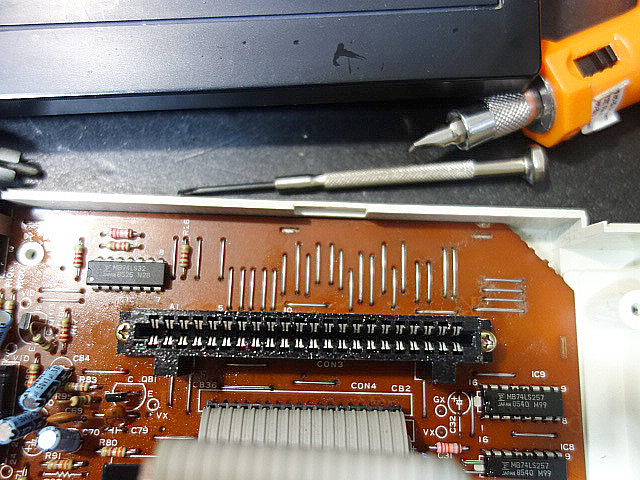

スロット部。

問題のRFユニット。同様に洗浄後に接点賦活剤を少量噴霧。

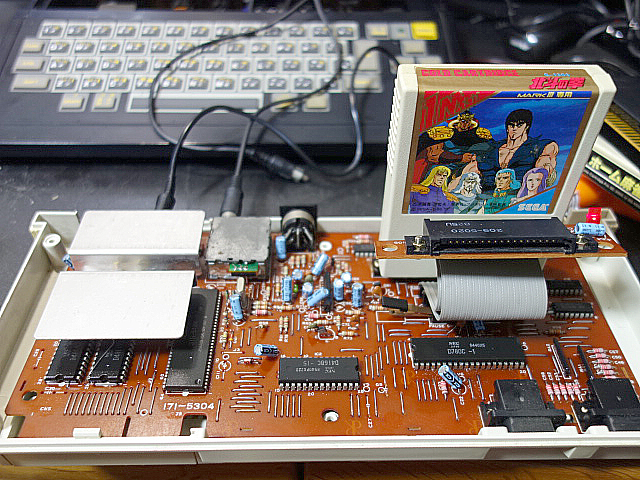

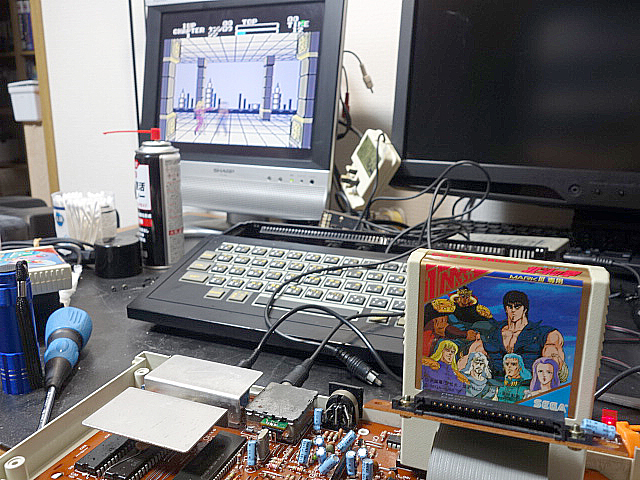

これで映像が出力されました。

マークⅢも無事復活しました。発売から30〜40年経過すると定期的にメンテの必要性がそろそろ出てきそうです。

私的には前回紹介したSC-3000やSG-1000と同様にアーケードゲームからの移植版が多くよくプレイしていました。

マークⅢ自体は前モデルとゲームの互換性はありましたがグラフィックやメモリ容量が増えたマークⅢ(マスターシステム)専用ゲームもありました。

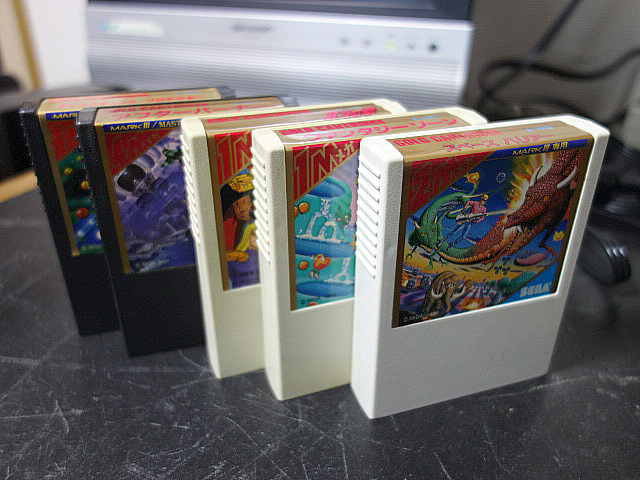

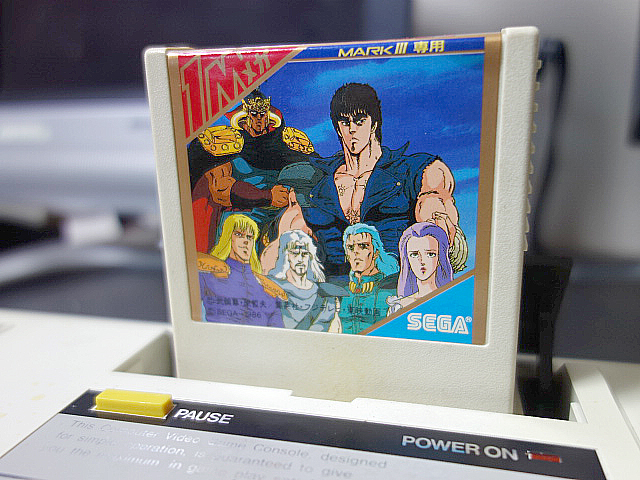

所有するマークⅢ専用のゲームカセットです。

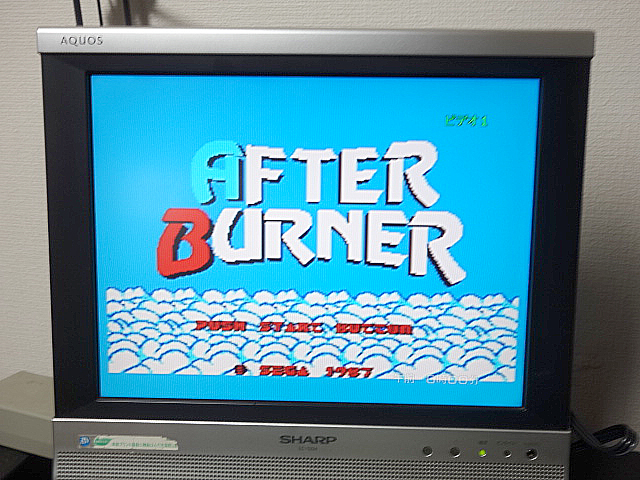

アフターバーナー。

有名なシューティングゲーム。

このゲームは好きで各種集(メガドライブ、サターン、PCエンジン、ファミコン、X68000)めました。メガドライブ版かX68000版はかなり精度が高い印象でした。

操縦者はF14を操作し、マシンガンの射撃と限られたミサイルで敵を破壊していくゲームです。このゲームが家庭用ゲーム機で操作できた時は感動しました。

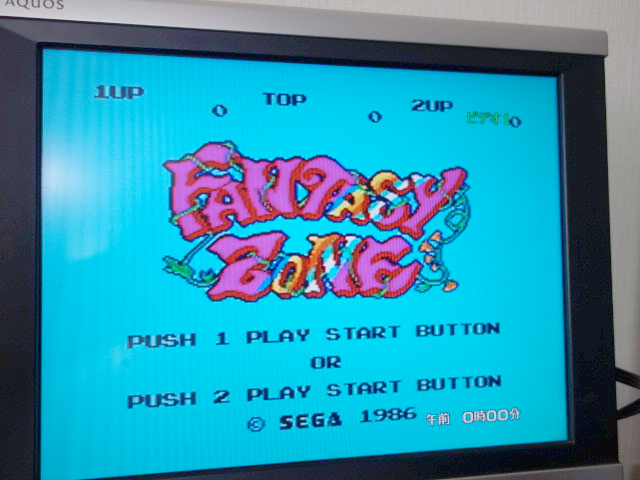

ファンタジーゾーン

これもセガの横スクロールゲーム。

このゲームの特徴はシューティングゲームにある宇宙観ではなく、ファンタジーゾーンは鮮やかなパステル調の世界観と楽しい音楽がゲームを楽しくしていることでした。

宇宙船を操作し未知の勢力が率いる侵略者の軍隊から「ファンタジー ゾーン」を救うゲームです。宇宙船は2 つの発射モードがあり、前方に発射する 2 つのツイン レーザーと、地上のターゲットを攻撃するために下向きに曲がる爆弾で侵略者を攻撃できました。

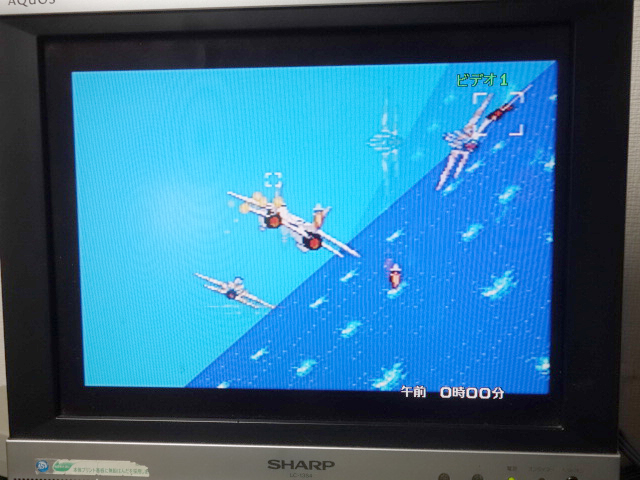

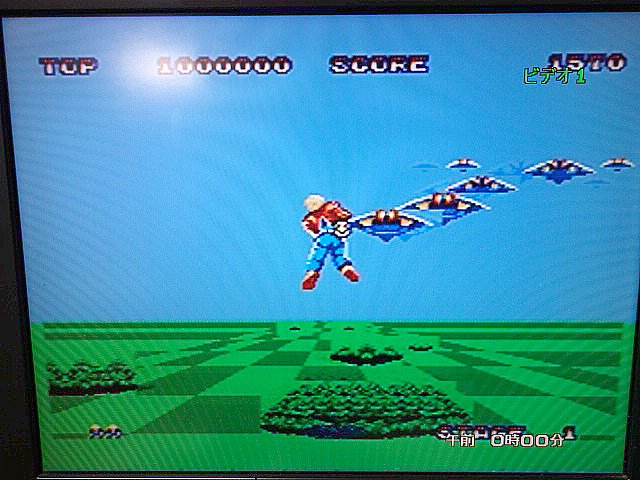

スペースハリアー

当時のセガゲームではアフターバーナーと同様に成功したゲームでした。

このゲームは様々なプラットフォームに移植されました。

スペック的には難しいMZ-700で動かしたときには驚きと感動でした。(MZ-700版)

当時としてはめずらしいこ画面に向かって「三人称」の視点でプレイするスタイル。名前と違って宇宙ではなく、地上での戦闘です。

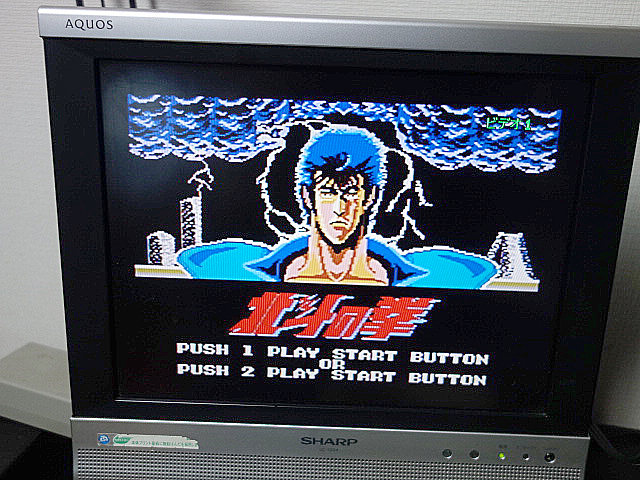

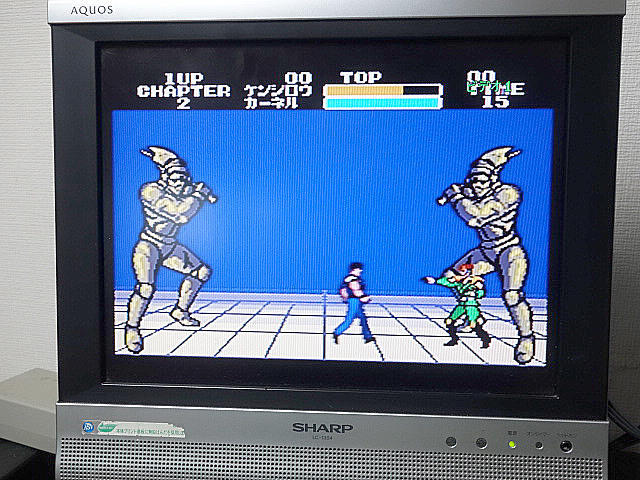

北斗の拳

アーケードゲームの移植ではない格闘アクションゲーム。

ケンシロウは敵ボスと戦う前は多数の手下やミニボスと対決します。ボスとの戦いはマークⅢのスプライト機能を最大限に利用した大型の敵ボスが登場します。

久しぶりにマークⅢを官能しました。

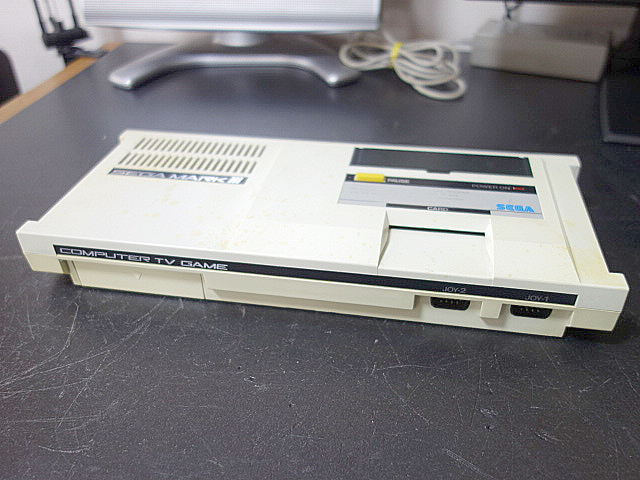

構造的にはSC-3000と似た構造ですが筐体は白を基調としたシンプルなデザインで、ユニットの前面にはカートリッジ スロット、カード スロット、および 2 つのジョイスティックのコントローラ ポートがあります。

左側には拡張ポートがあり、これは後にFM サウンド ユニットで利用されました。

本機は初代(SC-3000、SG-1000)からCPUは変更ありませんが、ハード的には進化し、VRAMとメインメモリが増加され画面上の色とスプライトが 2 倍になり、スクロールがスムーズになったことなど進化したデバイスでした。

このようにマークⅢ世代になるとゲームの質も少しずつですが向上していきました。ハードウェアなスペックは画面解像度: 256×192 および 256×224ピクセルで特にVRAM(16kb)。発色数(64色中の16色)、スプライト、スクロール機能などを強化されゲーム自体もクオリティが上がってきていました。CPUはSC-3000同様NEC uPD780C-1(Z80A相当品)を3.58Mhzでファミコン(1.79MHz)と比較しても高速で駆動させていました。性能的には上回っていたマークⅢでしたソフトの充実とキラーソフトには勝てませんでした。

コメント