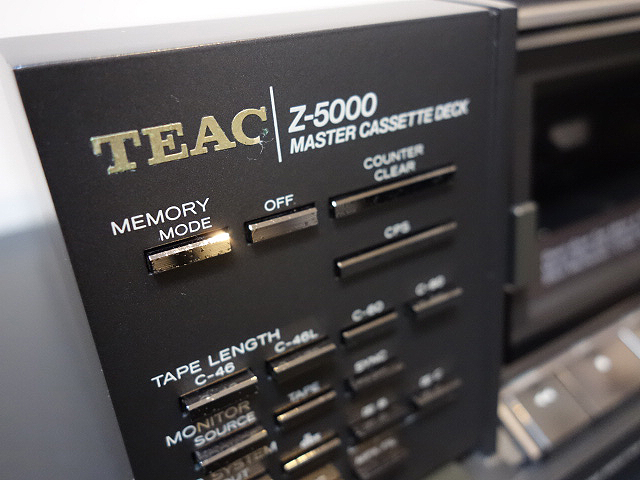

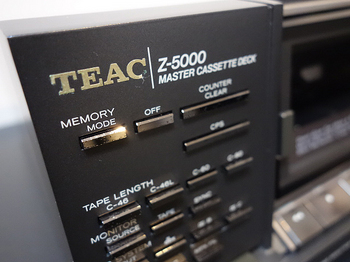

TEAC独特なデザインの高級カセットデッキ。 TEACが詰め込める技術を全て詰め込んだデバイスでした。

TEACが詰め込める技術を全て詰め込んだデバイスでした。

また独特なデザインは眺めているだけでも所有感を擽ります。

筐体は亜鉛ダイカストボディーを纏うことより強度と振動のリスク軽減を狙ったものでデッキ本体で10kgを越える重量級でした。

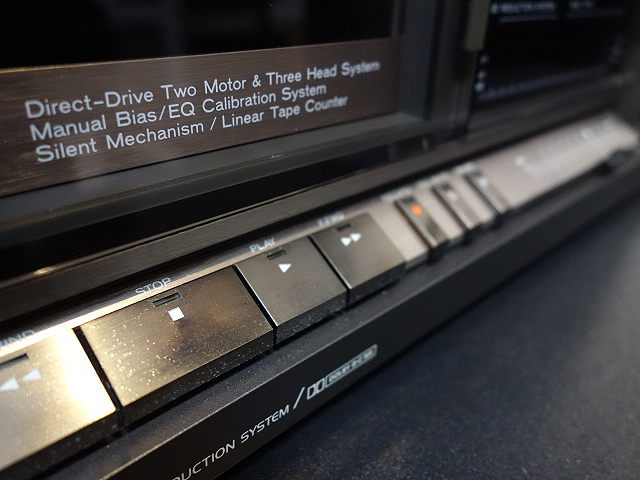

デバイス的にはキャプスタン部にはDD・DCサーボモーターを採用し、ベルトを使用していないため、経年によるキャプスタンベルトの伸び、劣化を気にすることなく使用できます。

デザイン的には立体的な直線美が特徴でメカニカルなデザインです。

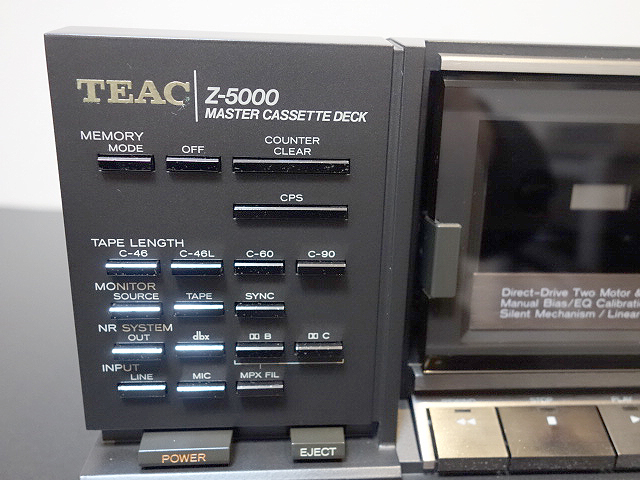

筐体全体がスイッチ系はなかり多く、正面左側は電源、イジェクトボタン、テープセレクト、CPS(自動選曲)、ノイズリダクションなど様々なスイッチ類が並びます。CPS(自動選曲)も19曲まで自動頭出しができるなど再生にも様々な機能がありました。

ノイズリダクションはドルビーB,Cに加え、ティアックお得意のdbxも搭載。

カセットのホルダー部とメインスイッチ。

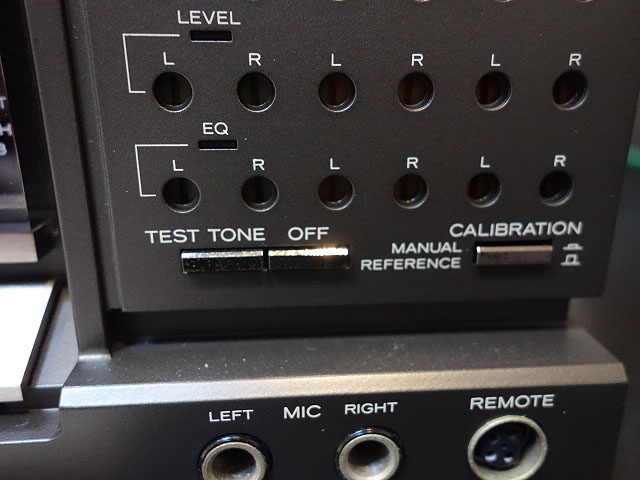

特徴的なのは右側に並ぶ専用の調整。ドライバーを使って録音バイアス、イコライザー、録音再生レバルを左右独自でマニュアル調整ができます。

これらをマニュアル調整することにより個々のテープ特性を引き出すことができました。(かなりマニアックです)

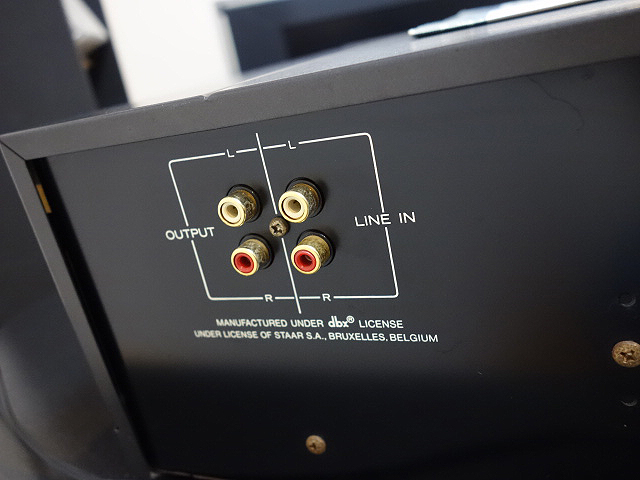

背部です。金メッキ処理のライン入出力端子。

電源を入れてみました。

表示部はFL管の高精度リニアカウンター、シンプルで比較的表示も大きいのも特徴。

ヘッド部です。

ライブはワウ・フラッター0.025%を実現した 3DD(ダイレクトドライブ)メカニズムが特徴

マニュアルを見ながらテープ特性を設定し録音してみました。

まずは録音+ポーズを押して録音待機状態に。

TEST TONEスイッチを押します。

BASランプが点灯しバイアス調整状態になります。

LEVELに移行してピークレベルが0dBになるようにドライバーで調整。

EQもBIASも同様に調整。

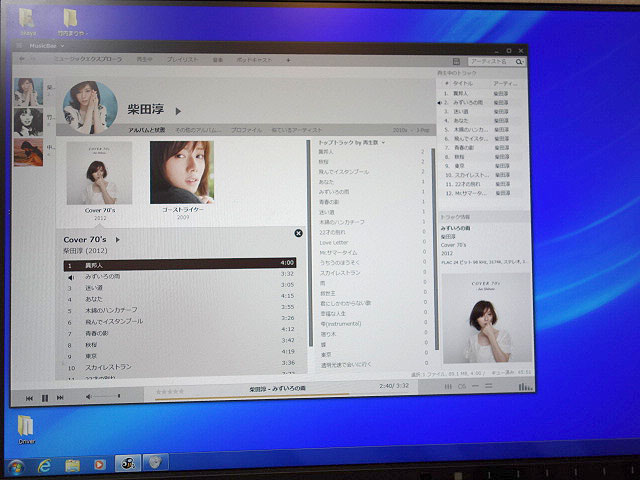

ソースはハイレゾ音源を使用。VAIO VGX-XL1Dからアナログ出力。

柴田淳のCover70’sを24bit 96kHzで再生。

録音後(dbx)再生してました。ソースの音源がよかったこともありますがテープでの再生の能力は素晴らしい。アナログテープでここまで再現できるのは驚かれます。

本体スペックは

ヘッド構成消去、録音/再生

テープ駆動方式デュアルキャプスタン

テープ速度4.8cm

モーター構成キャプスタン用:ブラシレスDD DCサーボモーター

リール用:コアレスDD DCモーター

メカ・コントロール用:DCモーター

ワウ・フラッター0.025%以下(WRMS)

早巻時間約80秒(C-60テープ)

周波数特性メタルテープ:18Hz~26kHz(20Hz~22kHz ±2dB、EIAJ)

クローム/コバルトテープ:18Hz~24kHz(20Hz~21kHz ±2dB、EIAJ)

ノーマルテープ:18Hz~22kHz(20Hz~20kHz ±2dB、EIAJ)

SN比60dB(NR out、3%THDレベル、WTD)

72dB(ドルビーB NR in、5kHz)

82dB(ドルビーC NR in、1kHz)

92dB(dbx in、1kHz)

ダイナミックレンジ110dB(dbx in、1kH、ピークレベル)

入力Mic:0.25mV/-72dB(適合インピーダンス200Ω以上)

Line:60mV/50kΩ

出力Line:0.3V(負荷インピーダンス50kΩ以上)

Headphone:100mW最大(8Ω)

電源AC100V、50Hz/60Hz

消費電力35W

外形寸法幅432×高さ163×奥行437mm

重量10kg

本機は筐体全体がスイッチの塊のようなメカニカルなデザインが特徴で、テープ特性をマニュアルで設定できるなどかなりマニアックなデバイスでした。

ボタン類が多過ぎて操作性がいい感じのデッキではありませんでしたが10kgを越える筐体からくる安定性とテープ再生能力は素晴らしいものでした。

Z-5000 (TEAC) 1982年 標準価格158,000円

オーディオ機器

オーディオ機器

コメント