80年代、私たちが夢見た「未来」はハンドヘルドコンピュータの中にあった。

今の私たちがスマートフォンを使いこなしている姿を、1980年代のエンジニアが見たら「SFの世界が現実になった」と腰を抜かすでしょう。しかし、その「未来」の種は、間違いなく1980年代のハンドヘルド・コンピュータの中に蒔かれていました。

80年代PCはデスクトップPCが中心でしたが、EPSONがHC20を発売しハンドヘルドコンピュータというカテゴリーが認知されつつある時期でした。現在のようなノートPCはまだ無くフルサイズのキーボードと携帯性と液晶ディスプレイを備えたデバイスは斬新的でした。

今の私たちがスマートフォンを使いこなしている姿を、1980年代のエンジニアが見たら「SFの世界が現実になった」と腰を抜かすでしょう。しかし、その「未来」の種は、間違いなく1980年代のハンドヘルド・コンピュータの中に蒔かれていました。

80年代PCはデスクトップPCが中心でしたが、EPSONがHC20を発売しハンドヘルドコンピュータというカテゴリーが認知されつつある時期でした。現在のようなノートPCはまだ無くフルサイズのキーボードと携帯性と液晶ディスプレイを備えたデバイスは斬新的でした。

オフィスを「持ち出す」という革命

1980年代初頭、コンピュータはまだ「場所に縛られたもの」でした。そんな中、ハンドヘルド・コンピュータ(HHC)が提示したコンセプトは、いつでも、どこでも、計算と記録をという、当時としては極めて過激な自由でした。

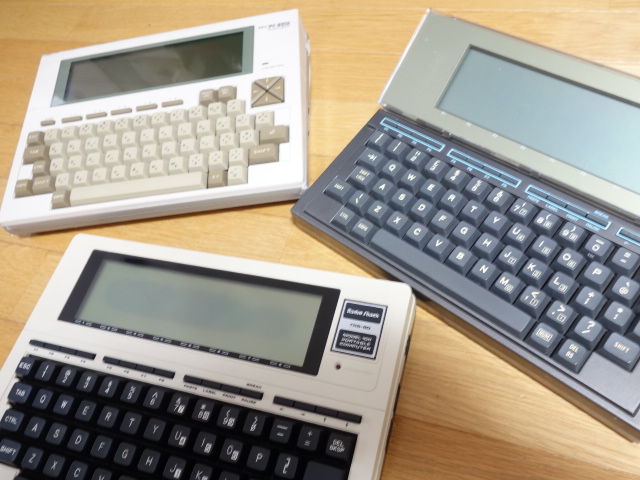

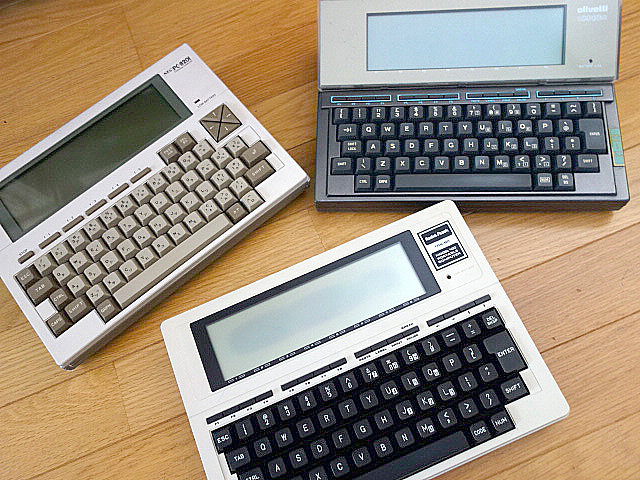

京セラが開発したKyotronic 85のクローン3兄弟

元々は京セラがKyotronic 85として開発、販売したPCでしたが市場では受け入れられずライセンスを複数の企業が取得して販売されたPCが存在しました。実際には本機の他にNEC:PC8201とOlivetti:Olivetti M10が存在しました。

元々は京セラがKyotronic 85として開発、販売したPCでしたが市場では受け入れられずライセンスを複数の企業が取得して販売されたPCが存在しました。実際には本機の他にNEC:PC8201とOlivetti:Olivetti M10が存在しました。

同じハードウェアを持ちながらもTandy(アメリカ)、NEC(日本)、Olivetti(イタリア)が京セラから設計のライセンス供与を受け、自社製PCとして登場しました3台です。ベース構造は同じですが各社ともオリジナリティーを持ち仕様が若干異なっていました。

ベース仕様は3台とも共通でした。

CPU:8bit intel 80C85、CMOS、2.4MHz

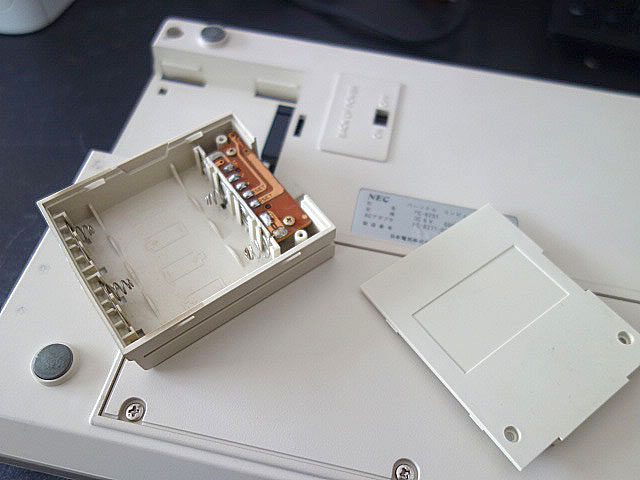

メモリ:ROM 32Kバイト、SRAM 8 – 32Kバイト。8Kバイト、16Kバイト、

24KバイトのSRAMモジュールを装着して最大32Kバイトまで搭載可能。

表示:LCD 8行×40桁、240×64ピクセル。バックライト無し。

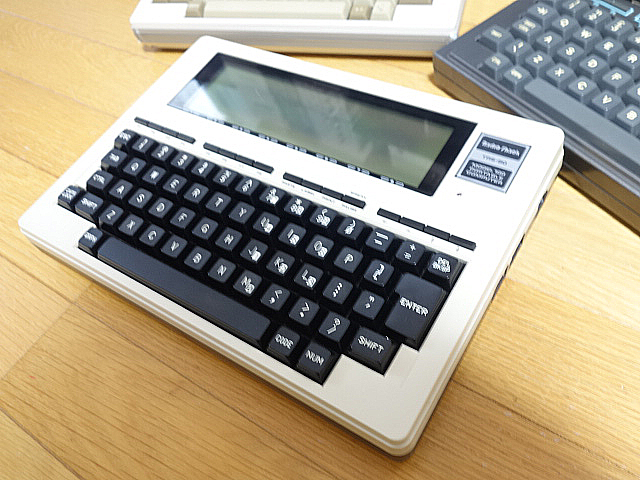

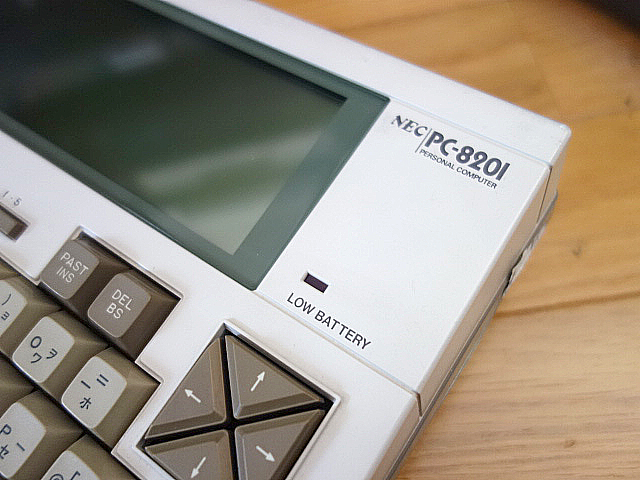

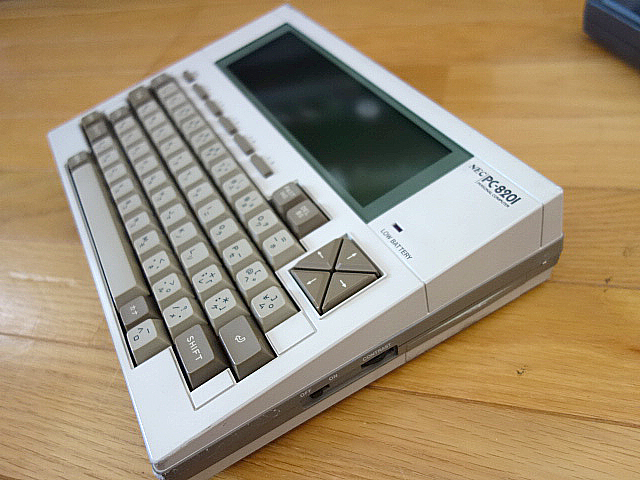

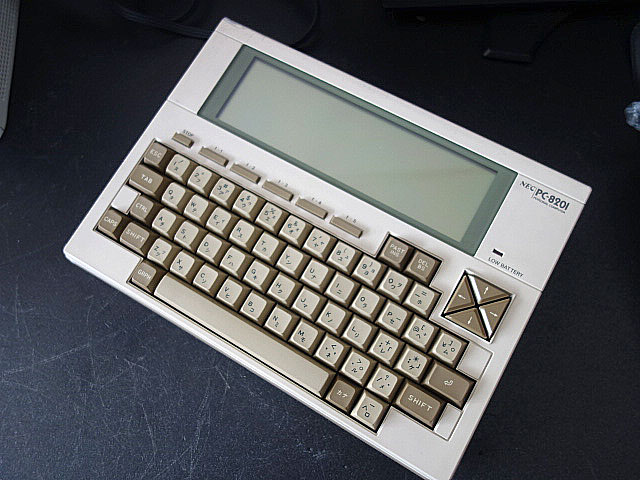

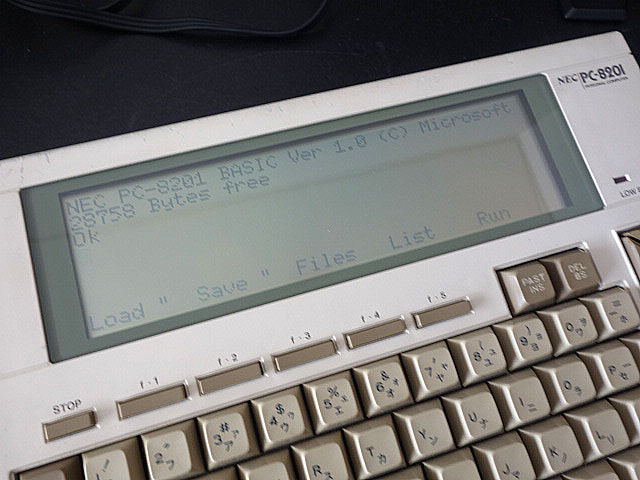

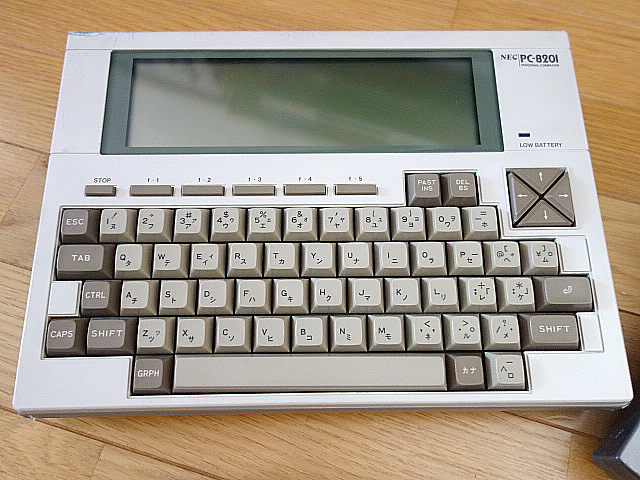

PC-8201(NEC)

NECらしく当時のPC98シリーズに似たデザイン。ボディーカラーは3色(ホワイト、ワインレッド、シルバー)がありました。

デザインは当時のPC-98に近いアイボリー色のNECらしい堅牢なデザイン。キーボードは唯一日本語入力が可能で大型のカーソルキーも特徴。

単3電池4本で駆動が可能でした。

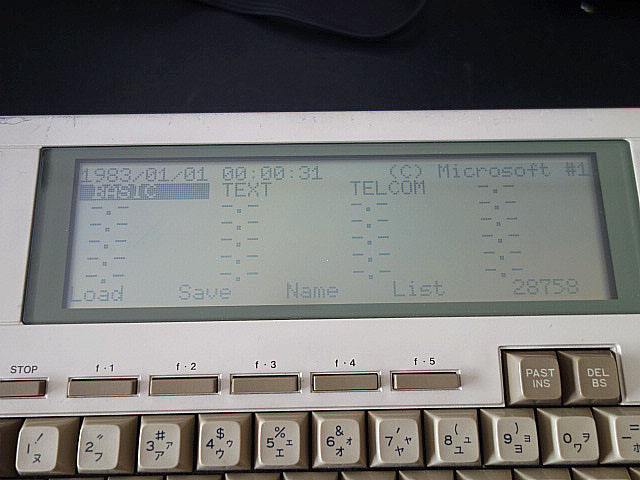

電源を入れ起動確認。メインメニュー。

BASICを起動。PC-98系とは完全な互換性はありませんでした。

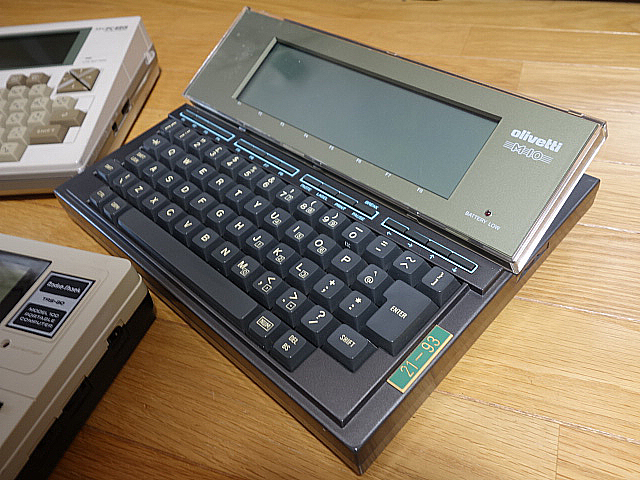

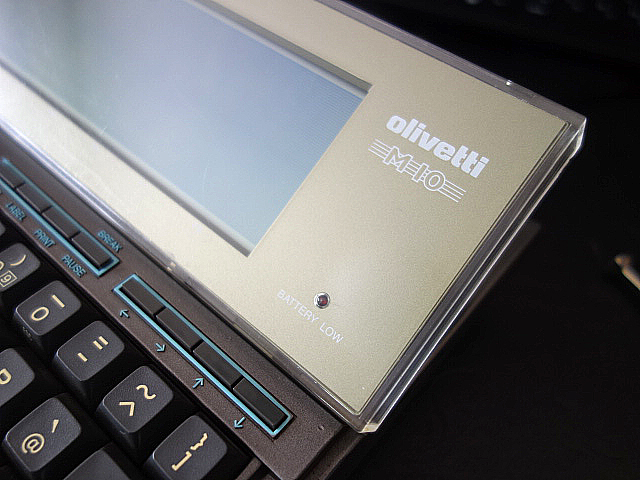

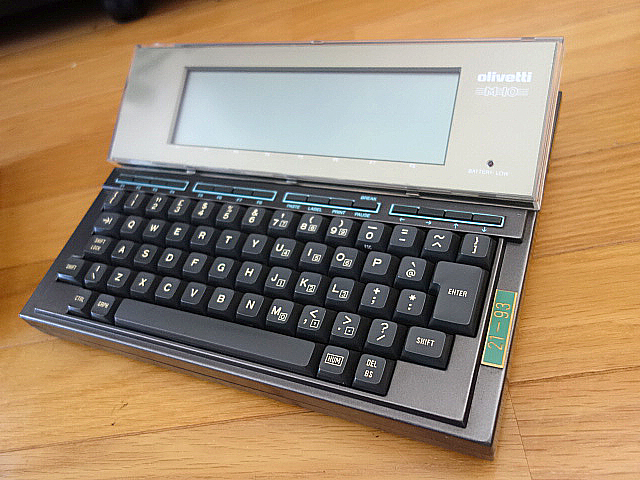

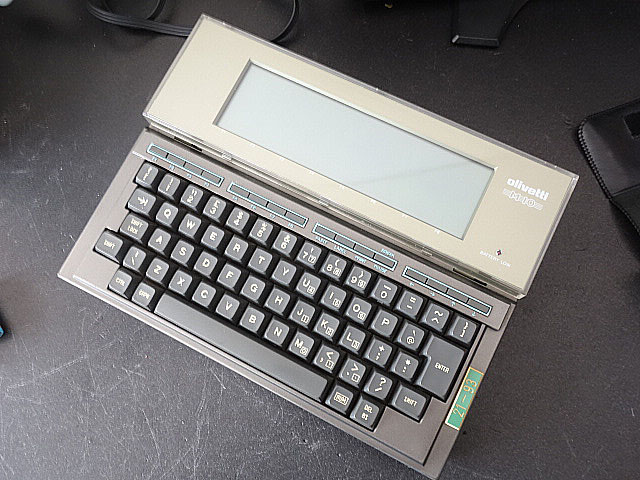

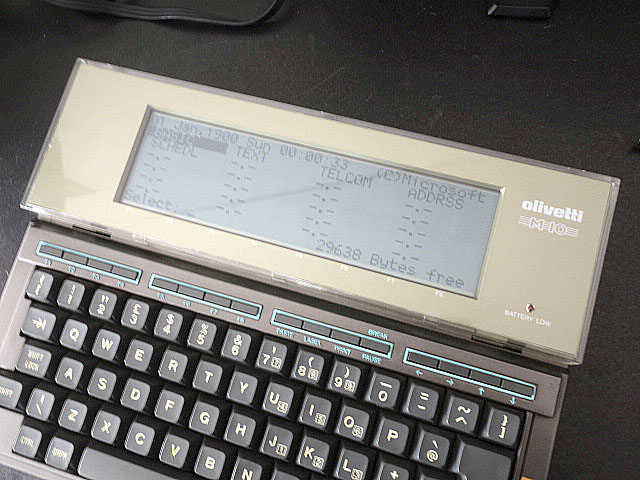

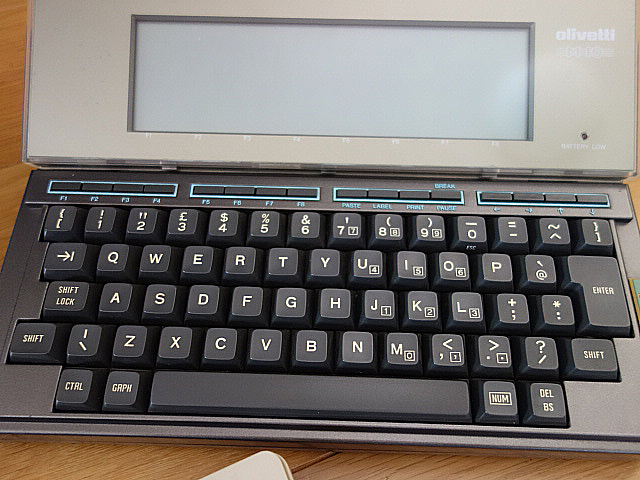

Olivetti M10 (Olivetti)

グリーンを基調とした透明なアクリルに包まれたチルトする液晶や落ち着いた配色のキーボードなどからオリベッティらしい質の高いデザインです。

パネルは若干ですが稼働するのも本機のみでした。

本機も久しぶりに起動確認してみました。

電源はPC-8201と同様に単3電池4本で動きます。

起動メニューは共通。

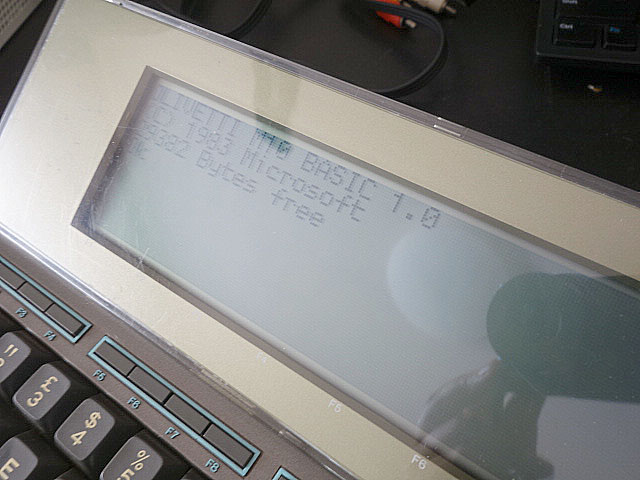

BASICはOlivettiM10 BASIC1.0

ベース仕様は同じでしたがメーカーにより仕様が若干異なっていたのも特徴の1つでした。

インターフェイスも異なり、TRS-80 model100 (Tandy)はビジネス指向で電話回線用モデムを内蔵しているので、ケーブルを電話器接続用のコネクタつなぐだけで、電話回線を通じてデータのやりとりができました。

またキーボード配列は各社個性が出ていたと思います。

唯一日本仕様でカナ入力が可能。左右のシフトキーのサイズが異なり左側は小さくて間違えやすい。大型のカーソルキーも特徴

標準的なASCII配列。(カナ入力は不可) NUMキーによりテンキーモードにすれば、キーボードの右側 の部分をテンキーとして使用できました。

Olivettiは元々タイプライターメーカー。キーボードの作りはしっかりとしている。こちらも標準的なASCII配列。パネルはチルトするのでタイピングはしやすい。

HC-20(EPSON)

この3兄弟より1年前にリリースされたハンドヘルドコンピュータブームのきっかけとなったマシン。

A4サイズと小型ながら、デスクトップ(卓上)型のパソコンと同様のキーボードを持ち、さらにはプリンタ、マイクロカセットレコーダー(オプション)、メモリのバッテリバックアップを備えているなど、持ち運べる理想的なPCコンセプトでした。

ハンドヘルドコンピュータは当時のデスクトップPCを持ち運ぶことコンセプトとして開発され、サイズ的に制約がある中、大きさはA4版サイズでLCDは40桁✕8行が表示できグラフィックは240✕64ドット、CRT、プリンタ、カセットレコーダなどが接続でき、RS- 232Cも装備していました。当時のノートPCはまだ外部に手軽に持ち出せるサイズではなく、このカテゴリーは一定のニーズがありましがノートPCの小型化、高性能化が進みすみ分けが難しくなったカテゴリーとなってしまいました。

80年代のハンドヘルド・コンピュータには、現代のデバイスが失ってしまった全能感があります。

今のPCやスマホはブラックボックス化されていますが、当時のハンドヘルド機は、その仕組みをすべて把握し、自分の手でコントロールできる「相棒」でした。電源を入れた瞬間に現れる「READY」のプロンプト。それは、コンピュータがあなたの命令を静かに待っているという、究極のユーザー体験でした。

80年代のハンドヘルド・コンピュータは、技術的な限界を情熱とアイデアで突破しようとした、PC黎明期の産物です。無機質の質感、ボタンを押すクリック音、そして小さな画面に流れる文字。それらすべてが、私たちが今享受しているデジタル社会の原風景なのです。

コメント