マランツ CD-63のディスクの読み込みエラー

古いCDプレヤーは半年に1回程度アイドリング後に1時間ほど再生させています。3連休天候も悪く、COVID感染状

況も思わしくなく出かけられず朝から6台ほどCD再生しながら起動確認していました。CD-803(NEC)、PーD1(Pionner)、CD-1aとCD-1(YAMAHA)、SL-P10(Technics)、L-03DP(TRIO)、DAD-1000(Lo-d)ときてマランツCD-63の電源をいれて再生させたところディスクが回転しますが再生しない状態でした。

況も思わしくなく出かけられず朝から6台ほどCD再生しながら起動確認していました。CD-803(NEC)、PーD1(Pionner)、CD-1aとCD-1(YAMAHA)、SL-P10(Technics)、L-03DP(TRIO)、DAD-1000(Lo-d)ときてマランツCD-63の電源をいれて再生させたところディスクが回転しますが再生しない状態でした。

今までも電源入れた直後はディスクを認識しないこともあり30分程アイドリングすると認識していました。今回は1時間ほど放置していても改善されなかったので内部を調査することにしました。

状態としてはディスクは回転しますがピックアップがディスク情報を拾わない状態でインジケーターに曲のインデックス数が表示されず、出力もされません。

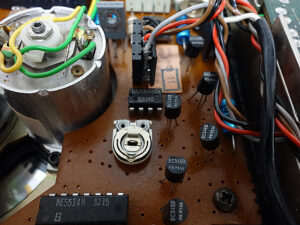

裏蓋外すとこのような状況です。

基板部。コンデンサテスターでは抜けているコンデンサはない状態です。

ビックアップ部。一応交換用ピックアップはありますが交換するにはかなりの時間が・・・・

できればボリュームはいじりたくない。

とりあえず半田の劣化もみられるので7割ほど半田し直してみました。

仮止めして電源入れて、ディスクを再生したところディスク情報を読み取り再生しました。

30分程動かして問題はないようです。半田の劣化による障害?だったのでしょうか。微妙ですが改善したので組み直して完成。

スピーカー普段はJBLのコンパクトなCONTROL1で再生していますが、せっかくなので久しぶりに大きいスピーカーで再生することにしました。

ゆっくりとCD-63を再生するのは5年ぶりです。

詳細は以前紹介しましたが、マランツのCDプレーヤー初号機です。メカニズム的にはフィリップスの初号機CD-100と同じです。

本機の特徴は写真にあるピックアップ部。このフィリップス社製の伊ピックアップはスイングアームタイプで光ピックアップの運動軌跡が円弧を描くのが特徴です。構造的にはシンプルですが確実な信号のトレースが行えていました。

操作もシンプルでディスクを装着すると手前のインジケーターが添付します。

PLAYボタンを押すとディスクインデックス数が表示され再生が始まります。

本機は初号機ながらデジタルフィルターが搭載されていました。4倍オーバーサンプリングと先進的な仕様でした。

筐体はゴールド色と他社にないデザインで垂直式ローディンタイプが多い中、トップローディング式を採用しデザイン的にもシンプルで高級感がありました。

音質的もCDプレーヤーにありがちなデジタル的な高音域が強調された尖ったような音質ではなく、むしろアナログ的な要素が多い感じのするデバイスです。

このピックアップはCD-Rも再生可能です。古いプレーヤーはレーザーの出力が落ちていたり、そもそも再生できないものもありますが本機は再生できました。

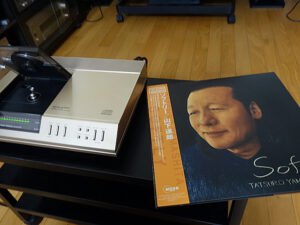

今回、6月に発売された山下達郎の「SOFTLY」で聞き比べてみました。このラックにあるのはALPINE製の真空管が特徴なd-105uとパイオニアのDV-AX10。どちらも私にとってはアナログ的な音質のプレヤーです。

d-105uは以前紹介しましたが3極真空管を出力するのが特徴でCD-63と比べても低音域がしっかりと出力され気に入っている1台です。真空管を暖めるために電源いれて30秒間はアイドリング必要ですが真空管を眺めて再生するのもいいものです。

DV-AX10はパイオニアがかなり物量を投入して作ったハイエンド機でしたが同時期のDV-S9ほどデジタル感はなく、むしろアナログ的な音質とレンジの広い再生力が魅力です。但しかなり重く設置場所を選びます。

同時に購入したレコードも再生してみました。

アナログプレーヤーはパイオニアのPL-88。MCカートリッジの高出力で切れのいい音質が特徴です。

レーコードの音質はCDにないアナログ固有の良さが味わえます。

久しぶりに1時間ほどゆっくりと音楽を聴きました。遠目で本機を眺めていると改めて本機のデザイン性の高いことが再認識しました。他社と違ったコンセプトは今見ても決して古さを感じさせないものです。

コメント