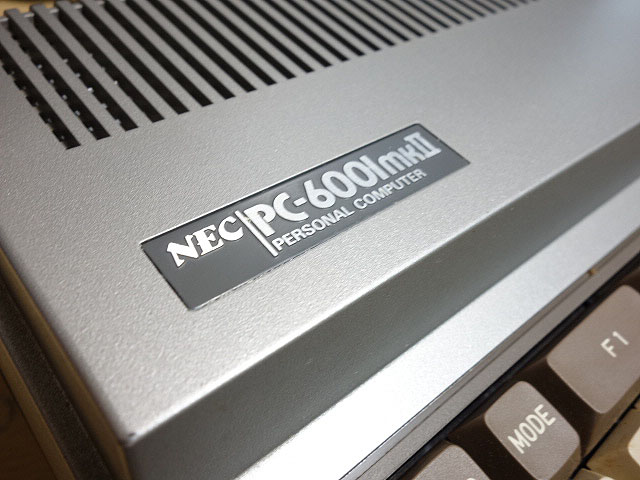

PC-6001mkII (NEC) 1983年

PC-6001の不足していた部分をリニューアルしたmkⅡ

最大のウリは音声合成を標準装備しBASICで制御できた機能を持っていました。また漢字ROMもコンシューマー向けPCには珍しく標準装備していました。

本機も前回紹介したPC-6001同様に中古購入後にそのままの状態でした。

購入後、初めて開封。デジタル8pinのケーブル付きでした。

外見の状態は悪くなく、キーボードもそれほど黄ばみがない状態でした。良かったのはそこまででモニターに繋いで電源入れてみたところ起動せず。

PC-6001と同様にタンタルコンデンサ(16V22μF)を交換することにしました。

プラスチックの筐体を外していきます。

フラットケーブルをまず抜きます。

キーボードのコネクタも外します。

マザーボードが見えます。次は電源部を外していきます。

固定されている4カ所のネジを外します。

背部のパネルを外します。

最後にTV出力モジュールを外します。

マザーボード全体が現れます。

正面左上に実装されているCPU(μPD780C-1 Z80-A互換)4MHzが見えます。

マザーボードを外すにはRAM/ROMカートリッジも外す必要がありました。

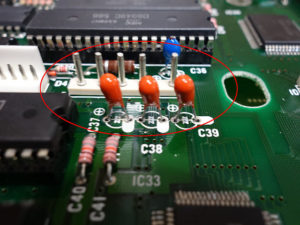

マザーボードだけになります。まず一番可能性が高い中央のタルタルコンデンサを交換することにしました。

3つ交換してみました。

青色がオリジナルです。

電源とキーボードを組み直してスイッチを入れてみました。

電源は入りましたが、こんな感じです。

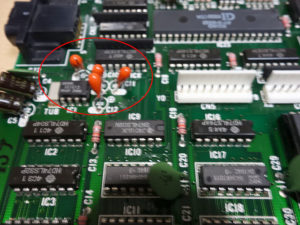

タルタルコンデンサは20本位あったので全部変えてみました。ついでに怪しい抵抗も3本ほど。

再度組み直して電源を入れてみました。ここまで来るのに3時間ほど費やしました。

やっと使える状態になったPC-6001MkⅡ

初代をベースにボイスシンセサイザ(音声合成)や漢字ROMを標準装備し、BASICも5モード搭載していいました。

初代との違いの1つはキーボード。一般的なキートップになりました。初代は単純なキースイッチでまともにタイピングができませんでしたがかなり改善。

キーン配列は初代のほうがうまく整理されていました。

正面左側。見えにくいですがジョイスティックポートが2つ設けられています。

右側はRAM/ROMカートリッジスロット。

背部です。そして初代では映像出力がTVのみでしたがRGB出力が可能となったのも大きな進化の1つ。

このRGB出力でゲーム表示がかなり改善されました。

RGB出力してみましたがコンポジェット出力と比較してもかなりきれいでした。

また当時の流行だったスーパーインポーズ端子もありましたがX1(シャープ)のような使い勝手がいいものではなかったようです。

サウンドもPSG AY-3-8910チップが搭載されていて3重和音+1ノイズを発生させ、音階は7オクターブで3音独立した音量設定ができるLSIでした。

本体スペックは

CPU:μPD780C-1(Z80-A互換) 3.993600MHz

RAM:64KB(

テキスト表示:32桁×16行 2画面(RAM拡張時は最大4画面)

グラフィック表示:256×192ドット 2色 または 128×192ドット 4色

サウンド:PSG AY-3-8910

BASIC:N60-BASIC 、N60m-BASIC

インタフェース:RGB出力、RF接続、コンポジットビデオ出力、オーディオ出力、CMT、プリンタ(セントロニクス準拠、専用カートリッジスロット(50ピン)、アタリ規格ジョイスティックx2、RS-232C(オプション)、スーパーインポーズ用コネクタ

フロッピーディスク(オプションの拡張ユニットPC-6011に装備、基本のPC-6031および増設用のPC-6032で最大2台)

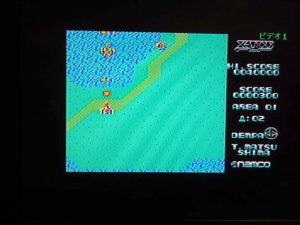

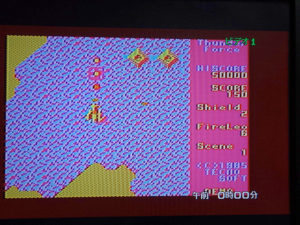

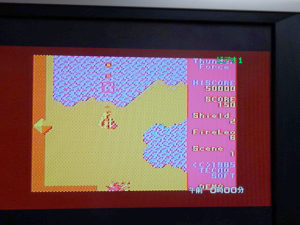

本体も直ったのでゲームをいくつか起動してみました。まずはタイニーゼビウスのバージョンアップ版(タイニーゼビウス mkII)スペースの関係上、TVに接続(コンポジェット出力)です。

タイニーゼビウス mkIIは電波新聞社から発売されていました。

初代と同様よく再現され更に機能アップしています。

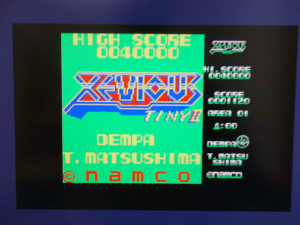

RGB出力してみました。コンポジェット出力と比べても鮮明です。

ハードウェアの性能向上により再現性はかなりリアルになっています。

これもハードウェアの限界に挑戦したスペースハリアー。

グラフィックは4色表示+積み木表現というかなり大胆な発想です。

この位に割り切ればかなり遊べます。

ちなみにMZ-700版です。

キャラクター表示でここまでできるのも感動ものです。

文字と8色の色でここまで表現しています。

これも懐かしいボコスカウォーズ (ASCII)

私はX1でよく遊んでいました。

有名なギャラクシアン(電波新聞社)

動かしてみるとかなり遅いです。

DIGDUG(電波新聞社)

なかりの機種に移植されているゲームでした。

大脱走(キャリーラボ)

この動きもかなり遅い。X1では快適でしたが。

有名なサンダーフォース(テクノソフト)

初めてプレイしたのはPC-8801でした。当時八方向スクロールは画期的でした。

本機はホビー向けPCとしてはある程度ニーズを満たしバランスのいいPCでした。音声出力と漢字romを標準装備して初代と同じ84,800円はコストパフォーマンスは高かったPCでした。

しかし用途はゲーム中心となってしまい時代はファミリーコンピュータやMSXの台頭で、作る楽しみか遊ぶ楽しみかのポジションが微妙な状態でした。

コメント