ビネガーシンドローム(Vinegar Syndrome)の考察

はじめに

アクセス数の多い偏光フィルムの交換をまとめています。空いている時間にまとめているので完成は気長にお待ちください。

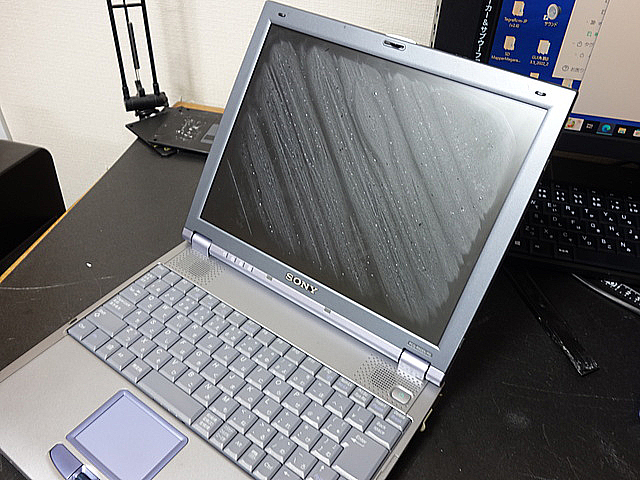

ビネガーシンドロームはPC液晶の表面フィルム(偏光フィルム)が経年劣化により変性(溶けたような状態)になり酢酸臭を発生する現象です。劣化が進むと視聴性が悪くなり、状況によっては液晶本体にも腐食が進み故障となるケースもあります。

これまで何度か変性した偏光フィルムの交換を行ってきた手順のまとめになります。

作業に必要なもの

市販のカッター

変性した偏光フィルムを剥がすために使用。刃先でフィルムを剥ぎ取っていきます。なるべく小さく軽いものが剥がしやすい。

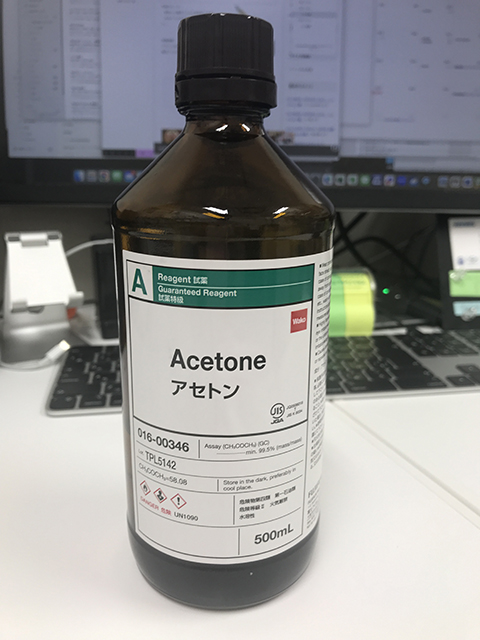

有機溶媒

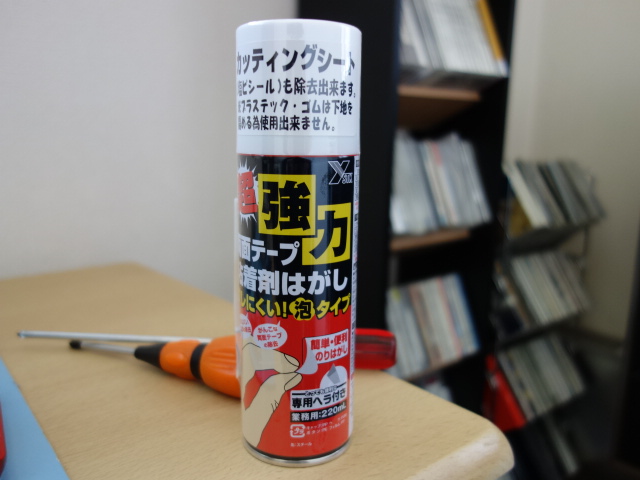

アセトンまたは市販の糊剥がし

剤偏光フィルムの糊を剥がす(溶かす)のに使用します。 カッターで削っただけでは取り除けない。

有機溶媒はなかり刺激が強いので必ず外と換気の良い場所か換気扇を回しながら行う。吸い込むと気管支炎になるので注意。吸い込み量によっては頭痛とめまいの可能性もあります。室内なら換気とマスクは必須。(アセトンはお勧めしませんがよく溶けます。)

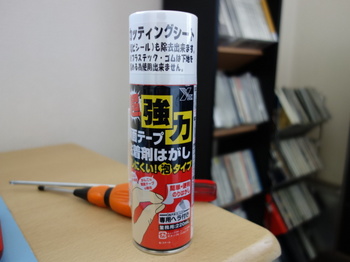

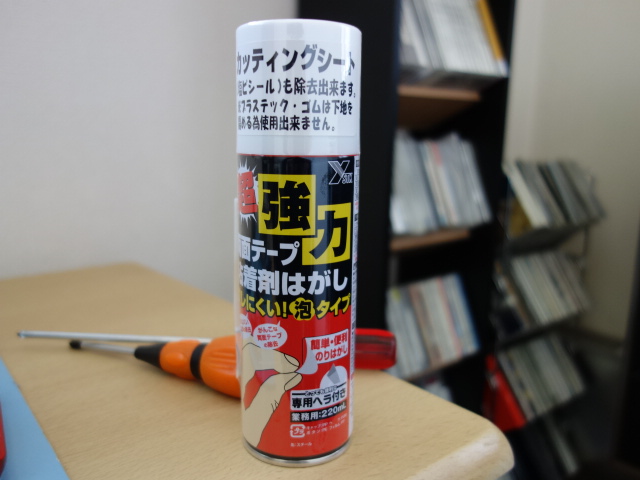

私がよく使う糊剥がし剤。どちらもAmazonで購入可

LOCTITE(ロックタイト) 両面テープはがし

ワイエステック 超強力のりクリーナー 泡タイプ

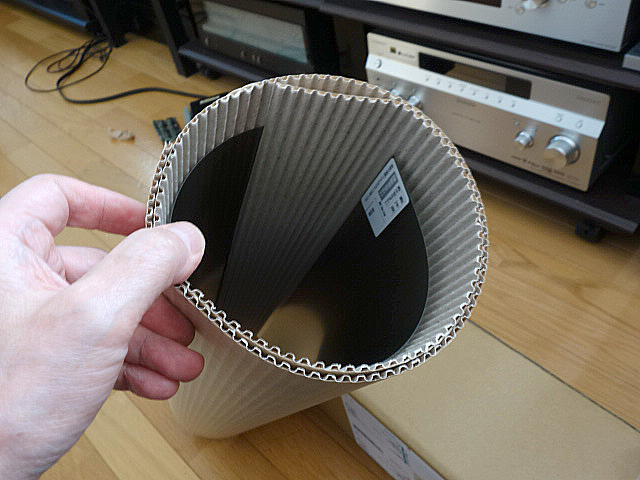

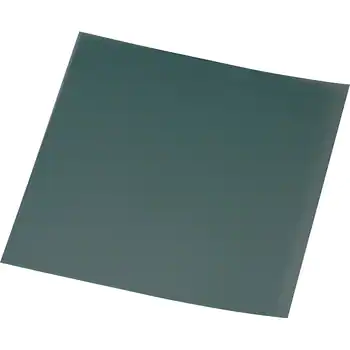

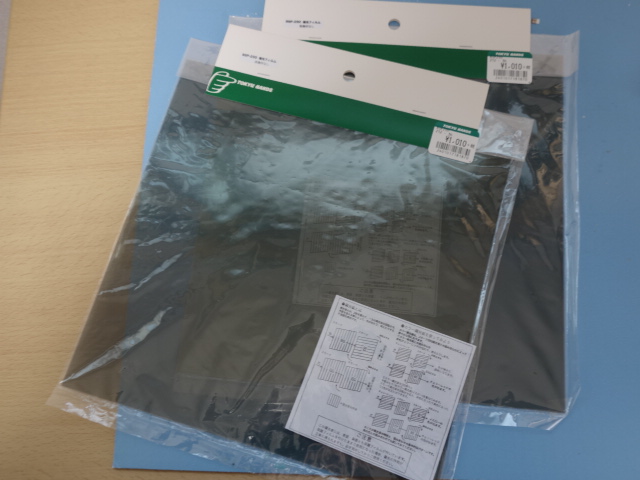

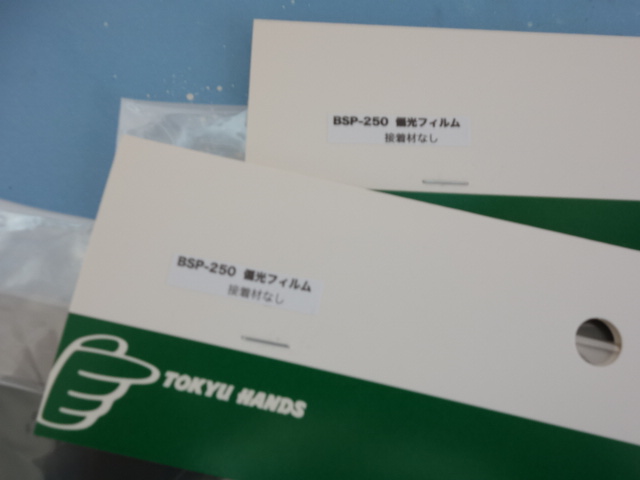

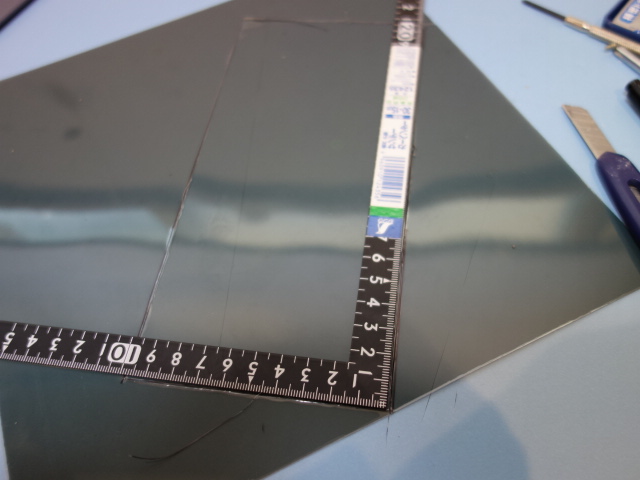

偏光フィルム

液晶の特定の光を画として変換するフィルム。環境などにより経年劣化により加水分解されるため、交換が必要。 以前は東急ハンズで購入していましたが現在はモノタロウかAmazon。

モノタロウ 250mm×250mm

小型液晶用 安価

Amazon 620mm×500mm

大型液晶用(13〜15inch)

光沢、非光沢があります。

消毒用アルコール

取り除いた糊を拭き取るときに使用。揮発性があるので乾きやすい。ノズル型が作業やすい。(水で拭き取ると乾かず液晶内部に浸潤するのでお勧めしません。)

濃度は76.9~81.4%。右は私が普段使用しているノズル型

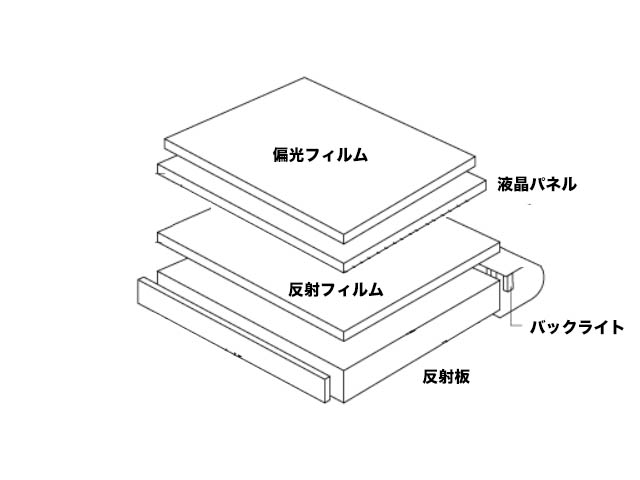

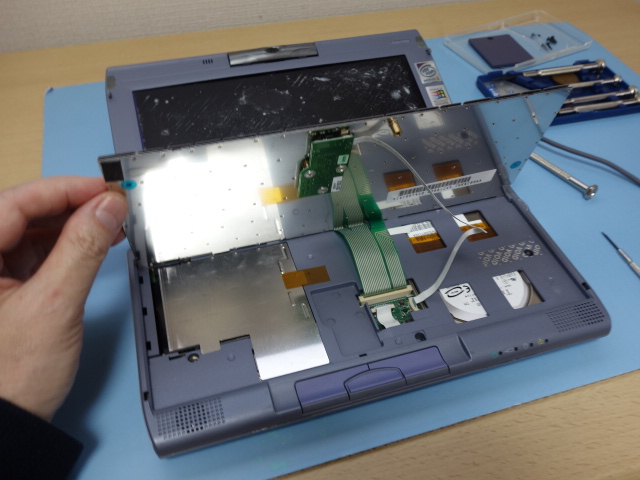

構造

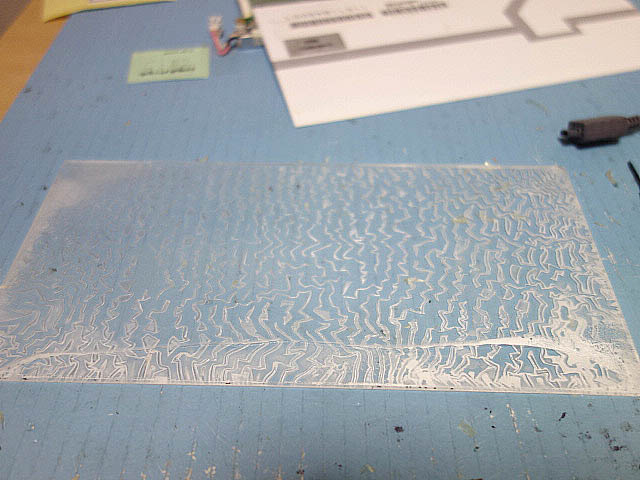

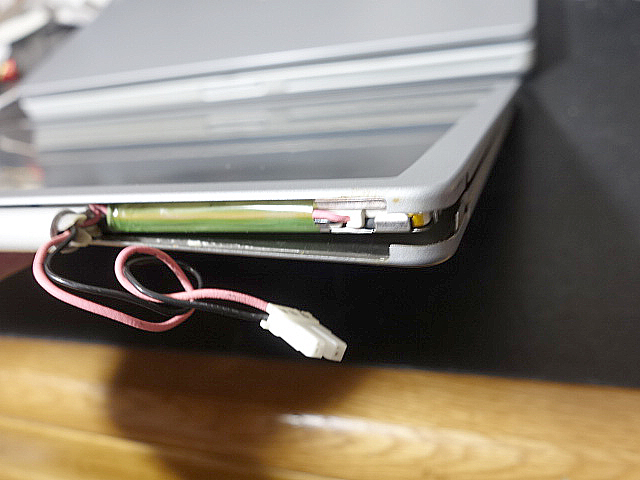

ビネガーシンドローム状態は液晶上部の偏光フィルムの変性が原因である為、この偏光フィルムをカッター使って取り除きます。液晶ペンルはガラス製なのでカッターを使用してもよほど力を入れない限り傷つくことはありませんでした。

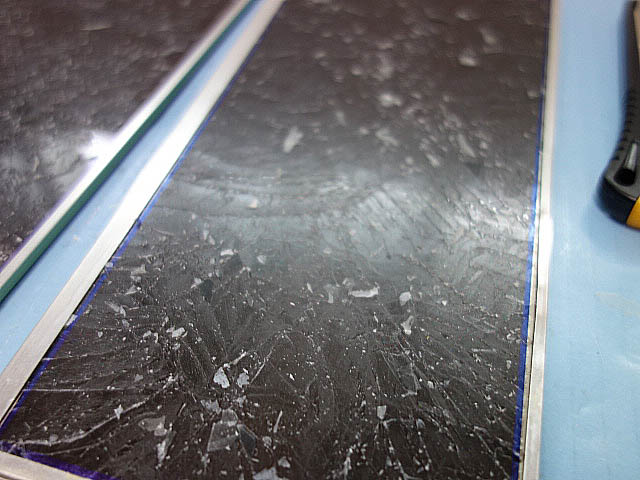

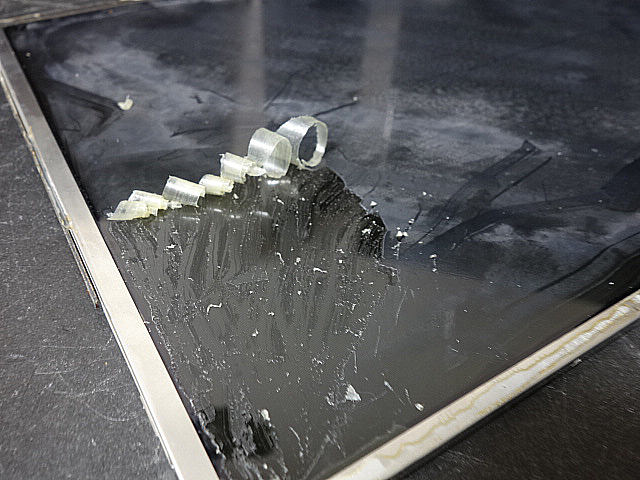

偏光フィルムと液晶パネルは糊で接着されていて、フィルムを剥ぎ取った後の糊の処理が大変です。糊は糊剥がし剤の使用時は短時間で少量ずつ行うことが重要です。

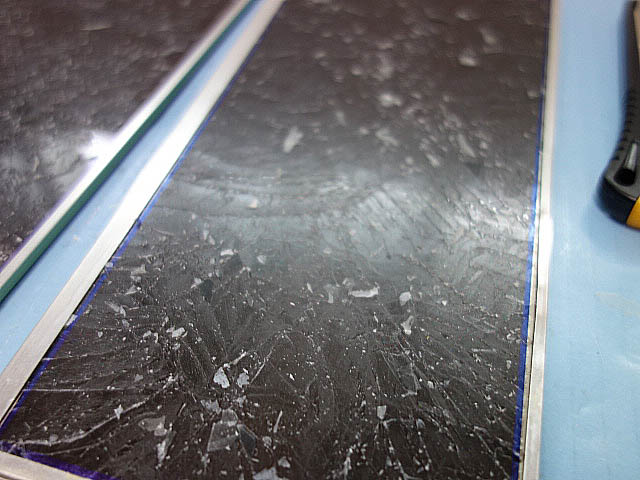

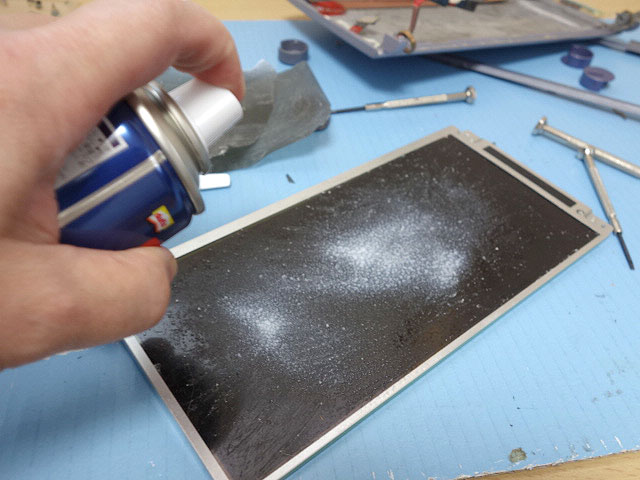

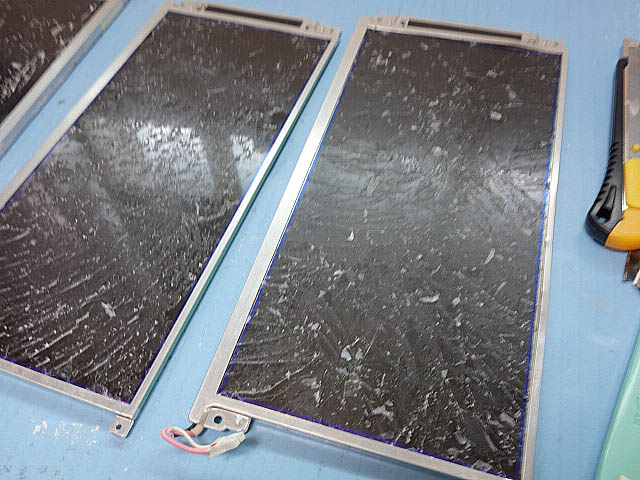

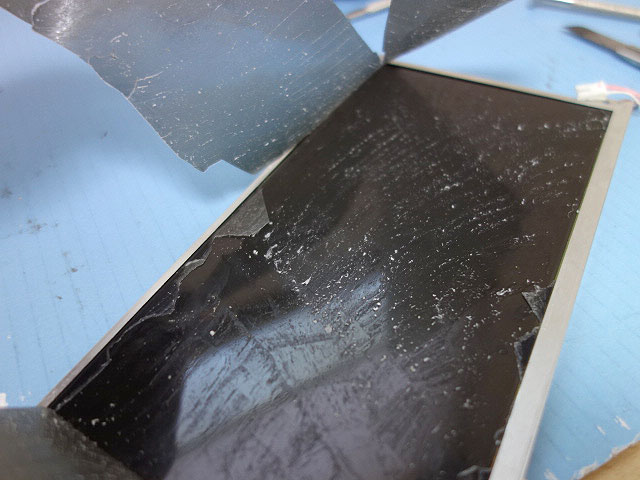

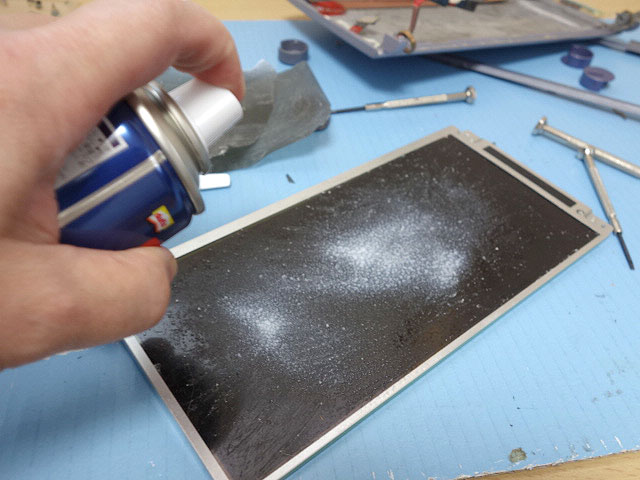

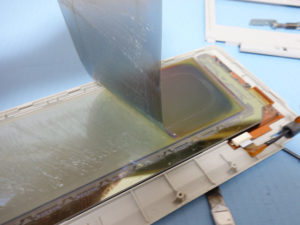

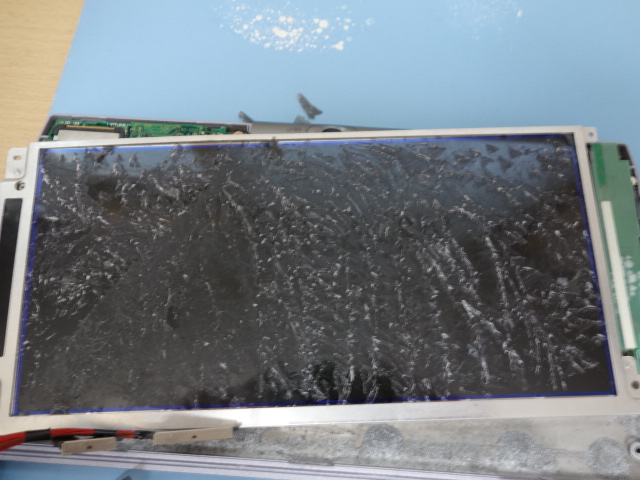

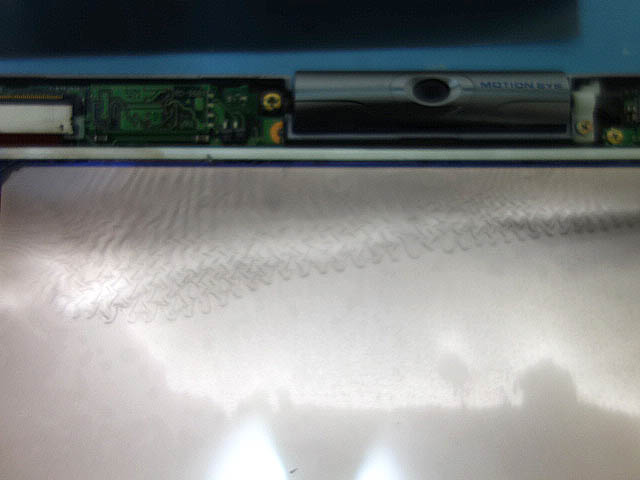

偏光フィルムを剥がした後に残った糊は短時間で少しずつ取り除いていくことが重要。まとめてパネル全体に噴霧して取り除こうとすると糊剥がし剤の液体が浸食してしまいます。(写真のように全体に噴霧して長時間放置してはいけません。)※パネル全体に一度に行うと短時間に処理でき効率的ですが後が悲惨なことになりました。

糊剥がし剤や糊の拭き取る消毒用エタノールを大量に使用するとパネル全体に溶液が浸食して反射板に流れ込むことにより反射板にムラができ、バックライト点灯時に液晶がムラだらけになってしまいます。

手順

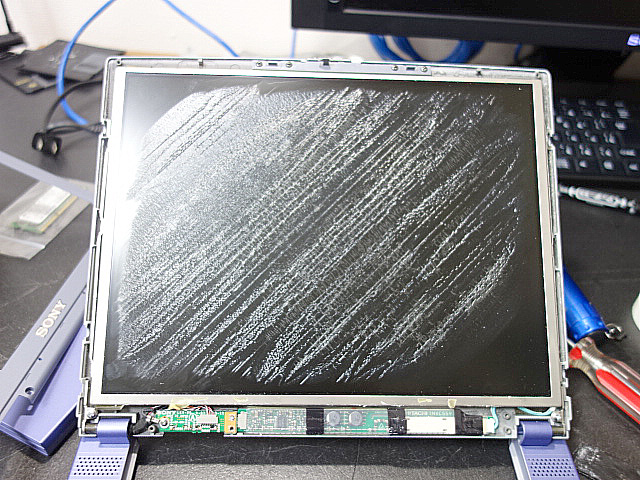

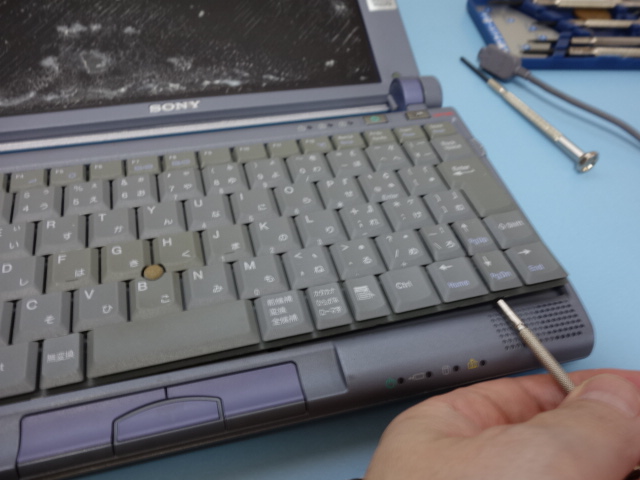

1.PC本体から液晶パネルの脱着

液晶パネルを本体から取り外します。

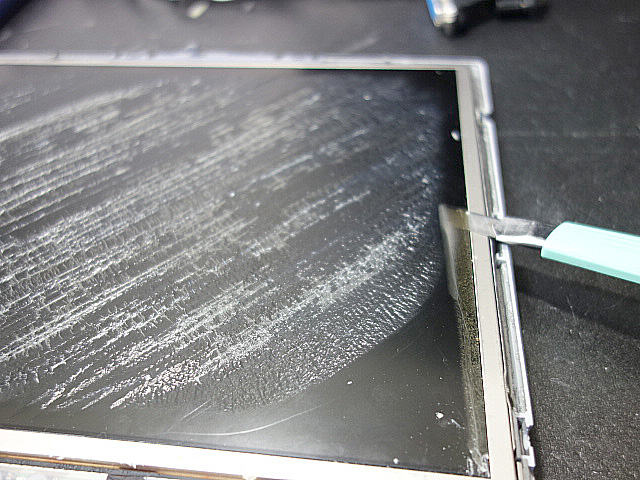

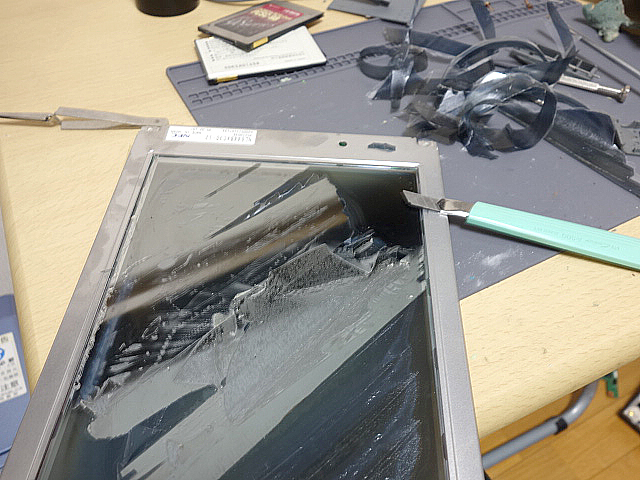

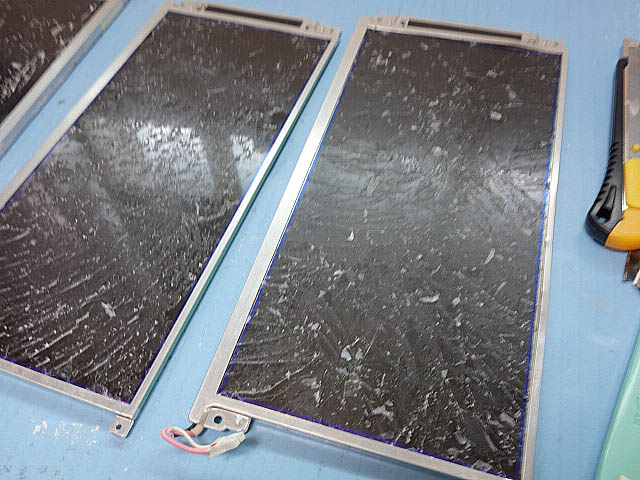

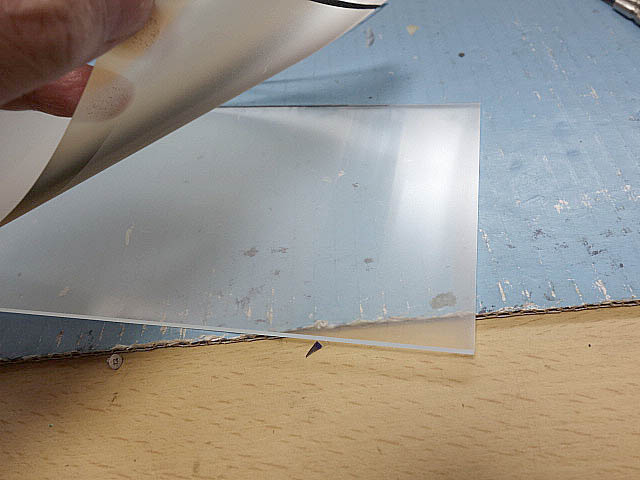

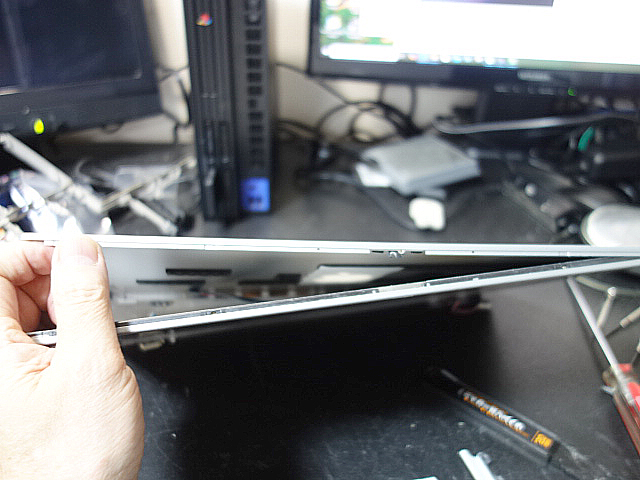

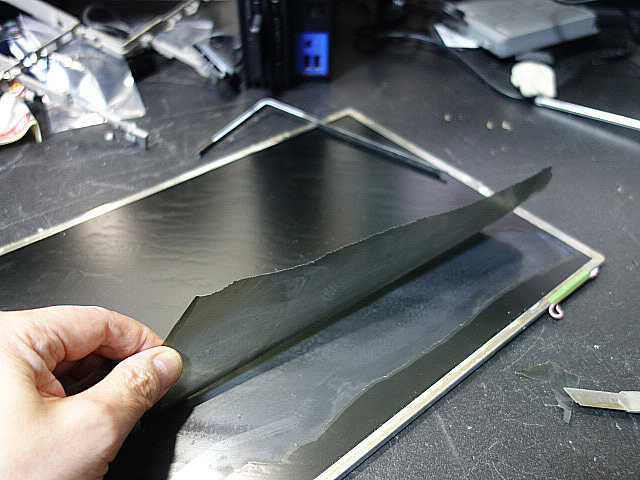

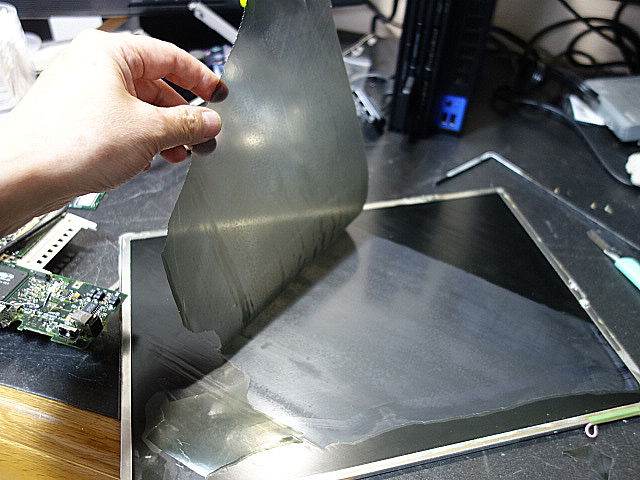

2.変性(加水分解)した偏光フィルム剥がし

カッターナイフで劣化した偏光フィルム剥がしていきます。パネルのふちの部分からゆっくりと中央に向けて切り込みを入れていきます。

液晶パネルのガラス面を傷つけないように注意して剥がしていきます。ここの作業が1番大変です。個体差がありますが糊がしっかり付いている場合が多いのでゆっくり時間をかけながら作業します。

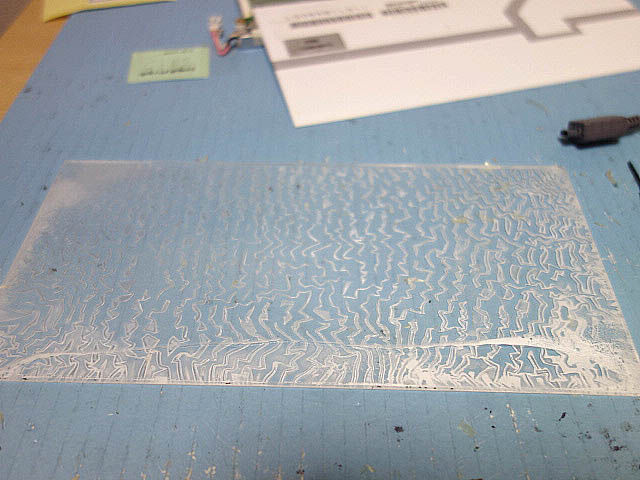

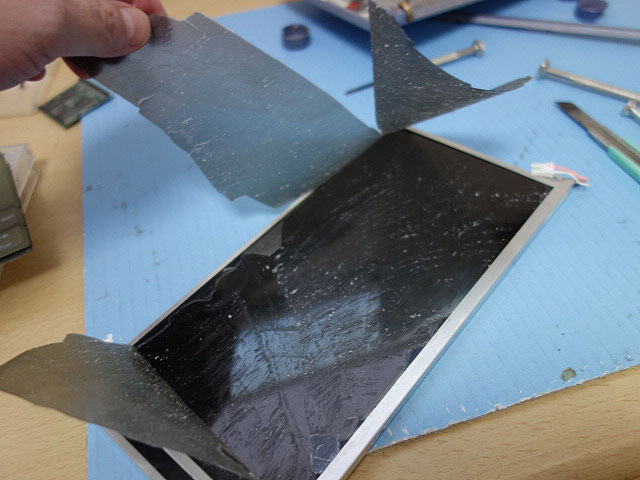

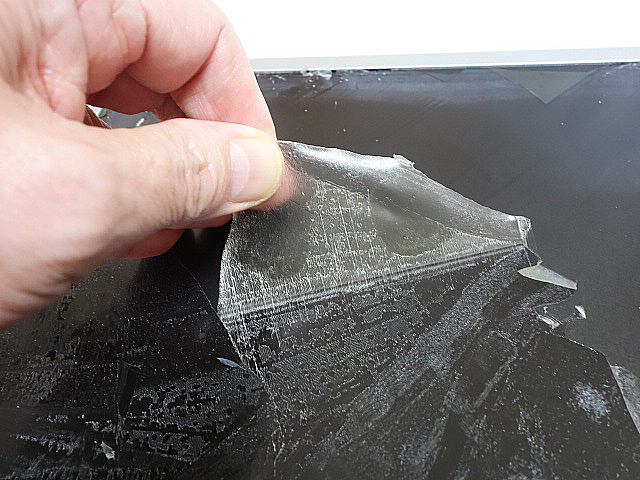

偏光フィルムは力を入れながら刃先をあまり立てずに行うとフィルムが切れません。フィルムを剥がしていくと液晶パネルには多くの糊が残ります。

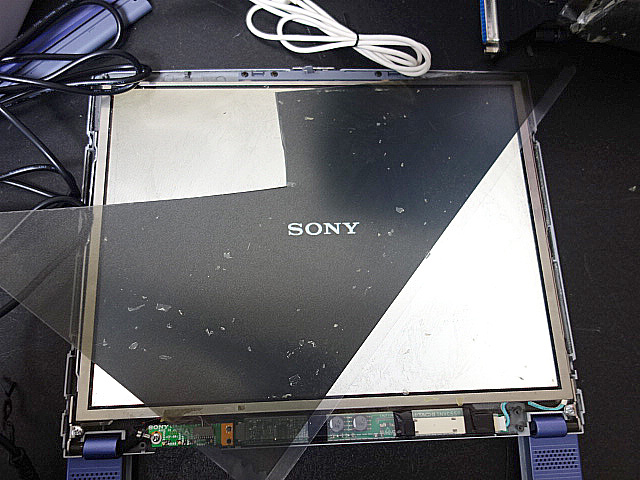

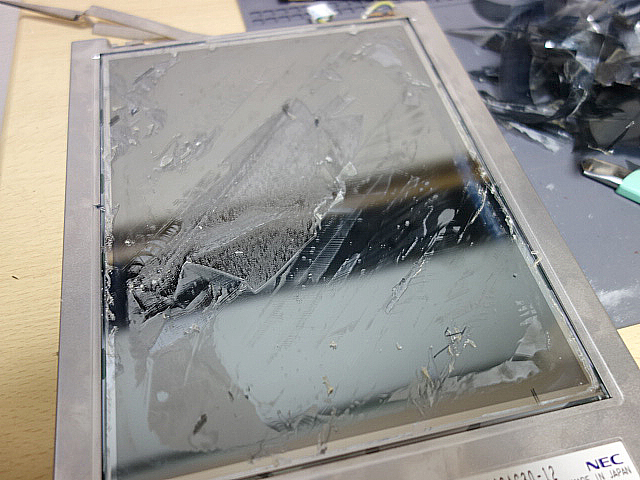

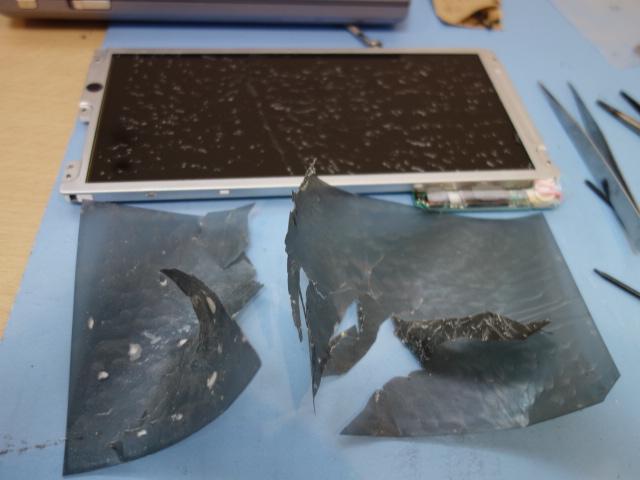

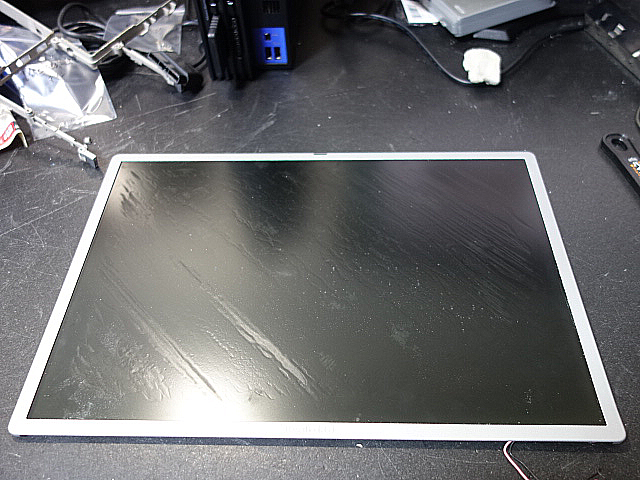

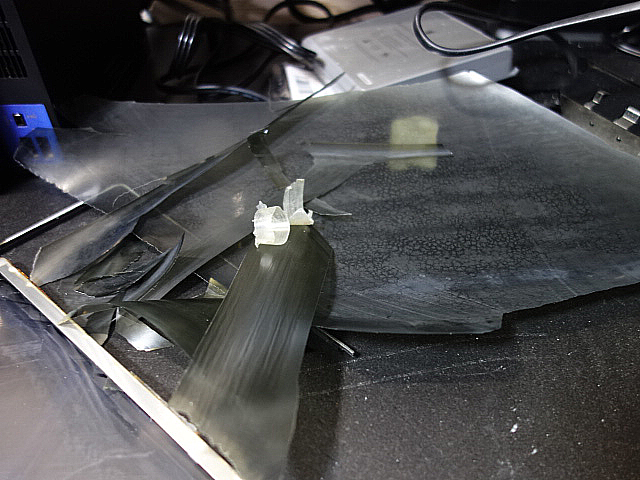

フィルムが剥がれた状態。ここまでくれば作業の2/3程度終了です。

3.液晶に残った糊の削除

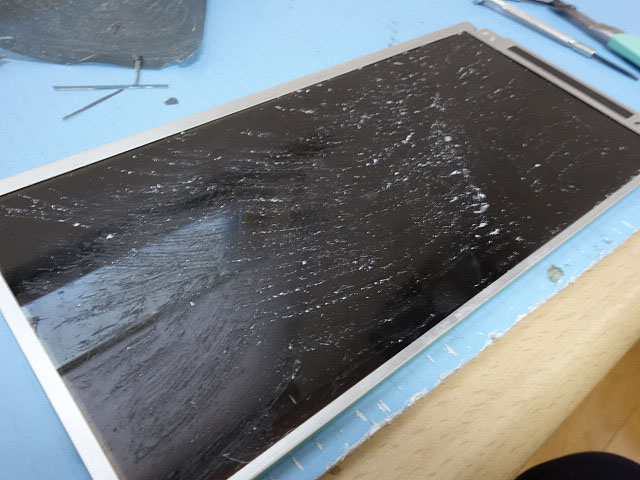

カッターで偏光フィルムを剥ぎ取った液晶にはフィルムを貼り付けている糊が多く残っています。

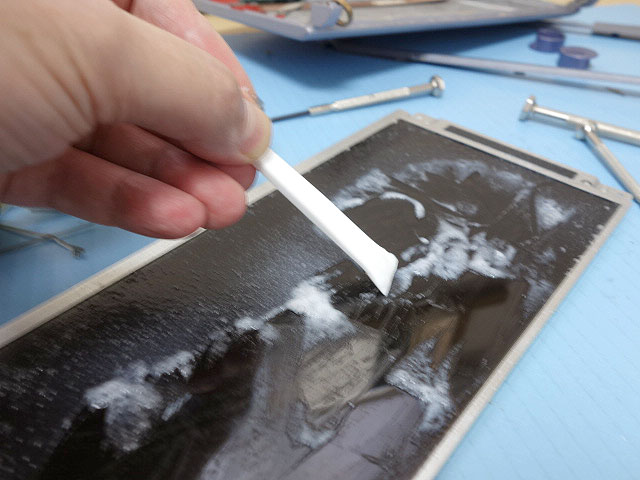

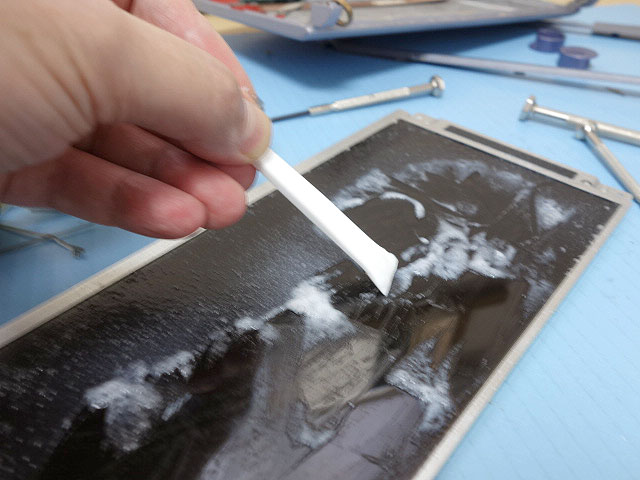

市販ののり剥がし剤または有機溶媒(アセトン)を液晶表面に噴霧してプラスチックのヘラを使って剥ぎ取っていきます。

大量に全体に噴霧するより少しずつ剥がしていくことをお勧めします。

※かなり揮発性の高い有機溶媒臭がするので屋外または換気扇下で行う。

プラスチックのヘラで必要以上の力を加えると液晶によってはガラス基板が傷がつくので要注意。

噴霧すると固着した糊に浸透して泡状の固体物になります。ペーパーで拭き取り、少量のアルコールで洗浄します。(アルコールを大量に噴霧して糊を取り除くとアルコールが液晶内部に浸透して反射版に侵襲するので注意)

大体2回ほど繰り返すと糊が剥がれ綺麗な状態になります。糊の付着状況によりますが3〜4回繰り返す必要もあります。

細かい糊跡が残ることがありプラスチックヘラでは取り除けない場合は軽く爪で擦ると剥がれる場合があります。

経験上、TFTパネルは上記の方法で上手くいった例があります。STN(単純マトリックス)方式は行っていません。

VAIO、PC9821、iBookが中心です。

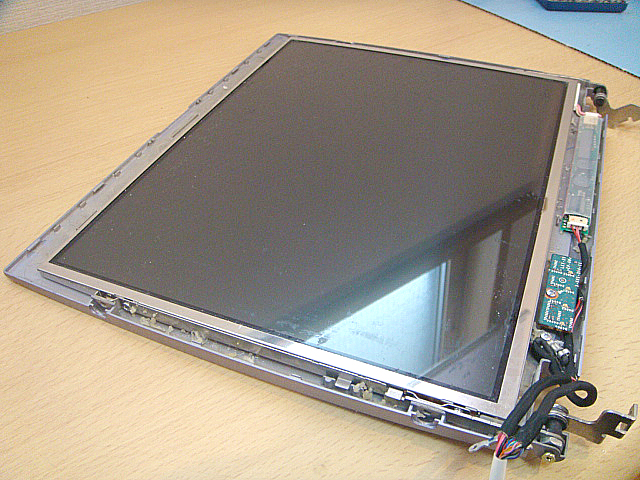

写真はPC-9821のパネル

過去に行った事例

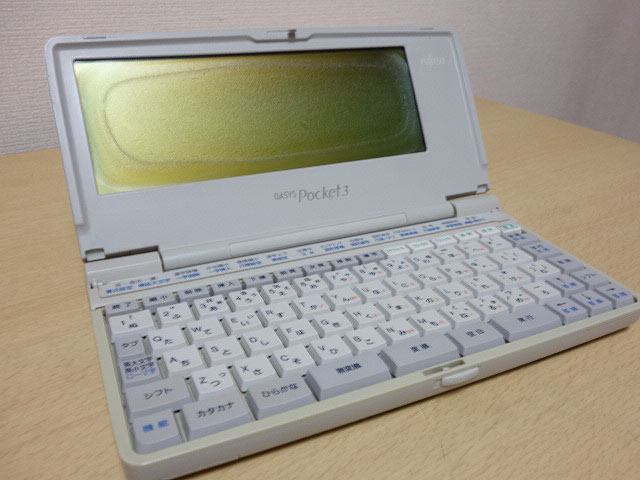

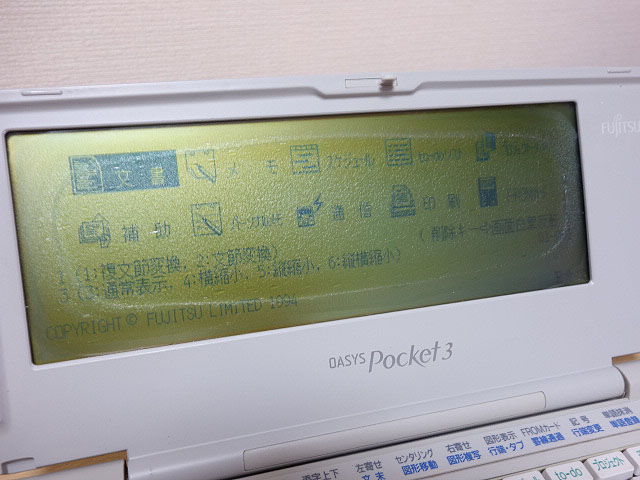

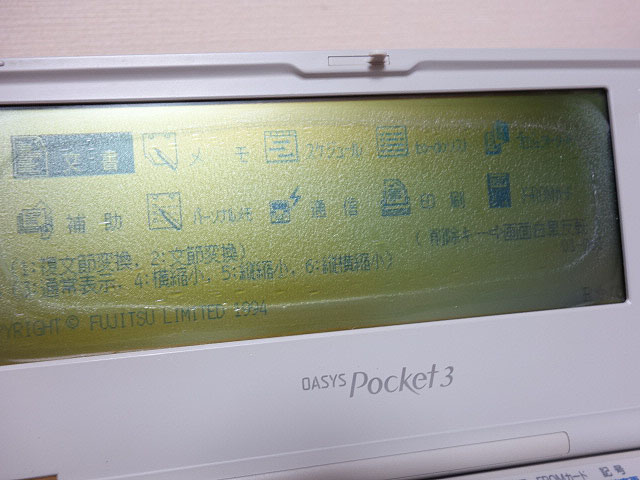

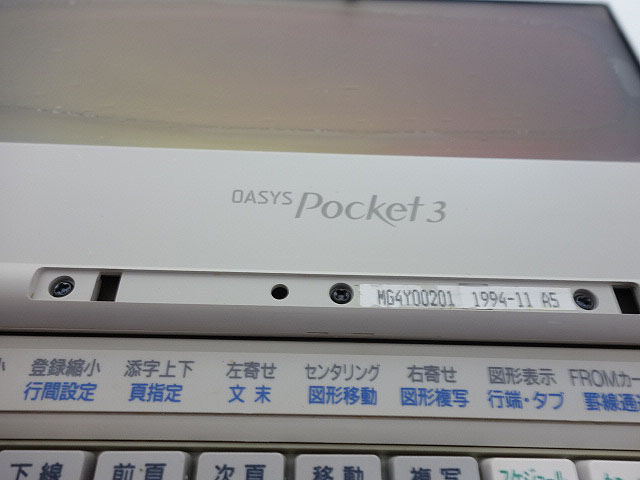

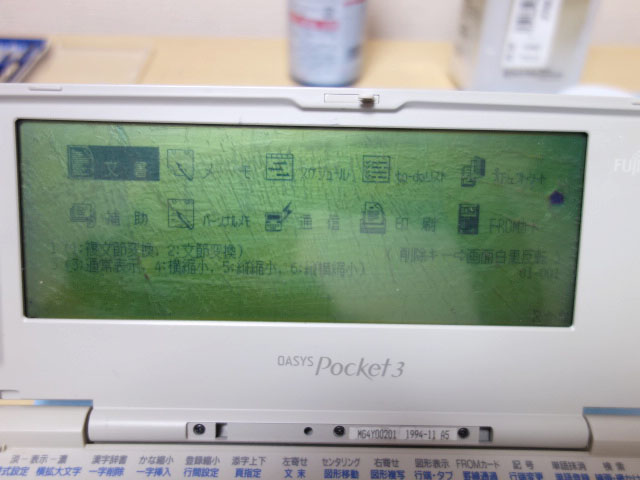

オアシスポケット3

オアシスポケットは3種類発売されましたがなぜか一番最後のオアシスポケット3だけがこのようにフィルムの加水分解が進んでいる状態。まだ十分に見られる状態ですが交換を試みました。(失敗例です。)

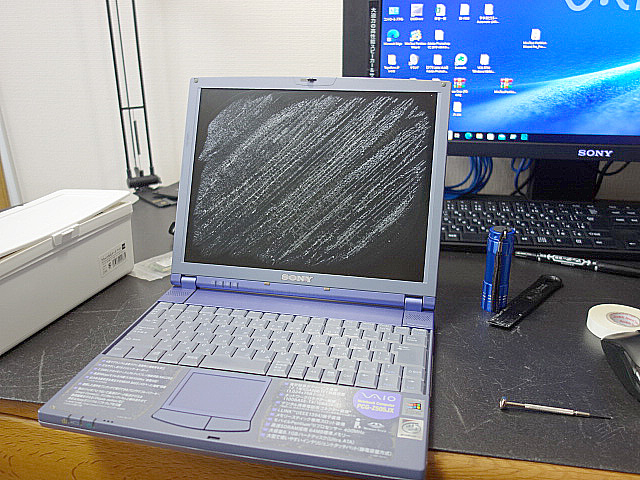

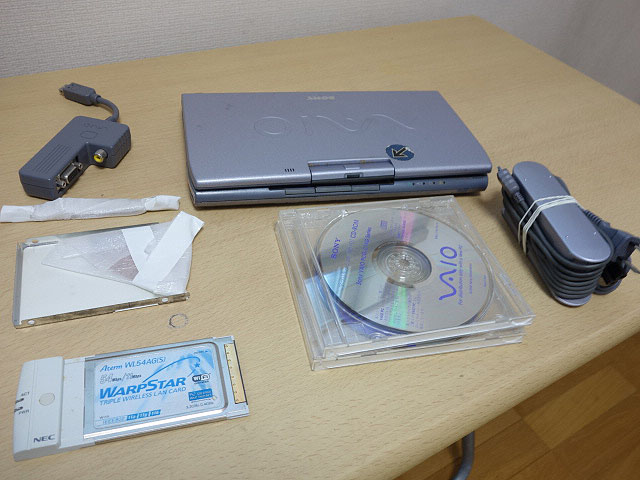

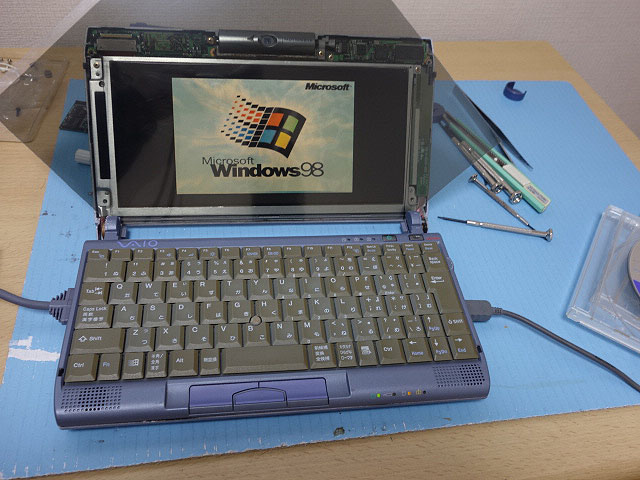

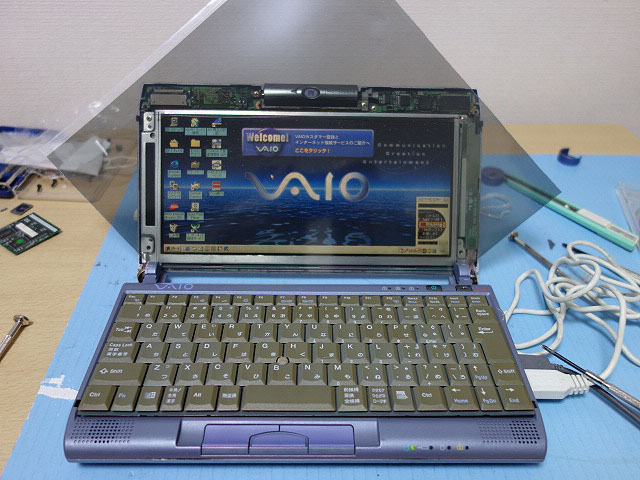

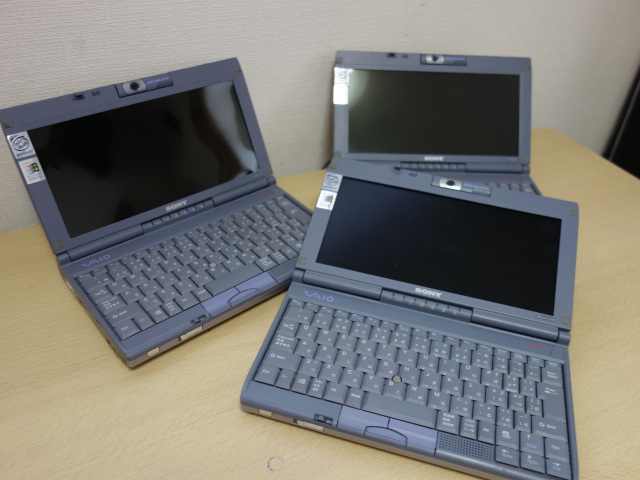

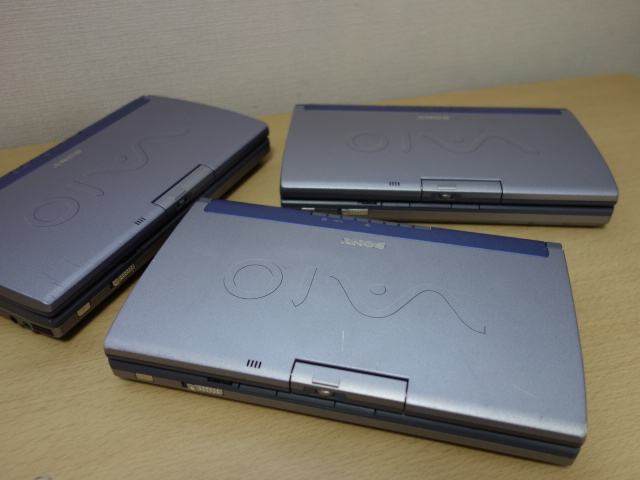

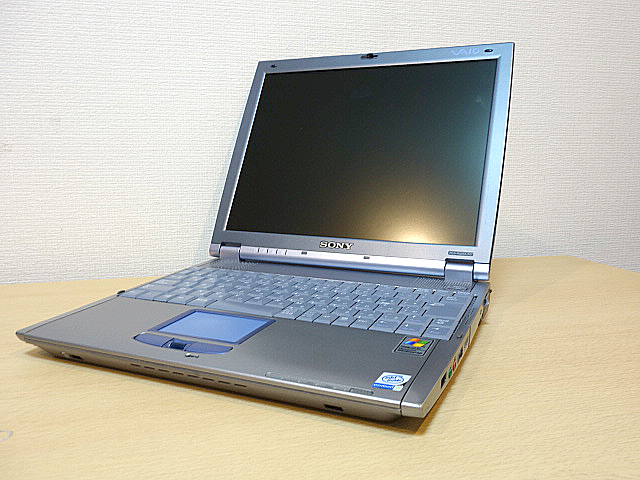

VAIO C1,XG,VJ,VS

ビネガーシンドローム状態のジャンクなC1(2世代、3世代) 3台(PCG-C1 XG,VJ,VS )をフィルムを剥がして糊を除去、偏光板を交換しました。 (失敗例です。)

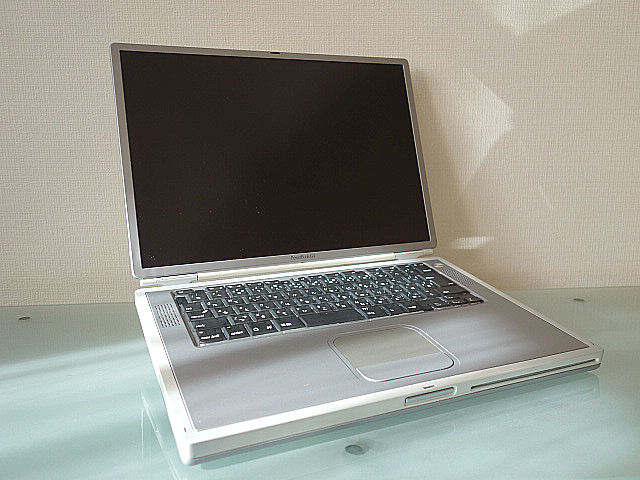

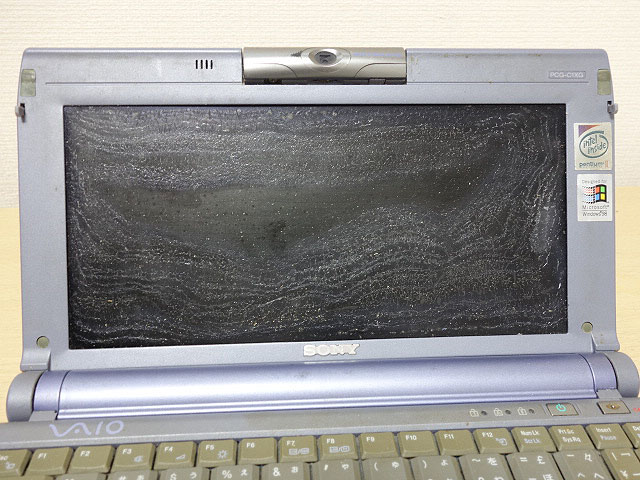

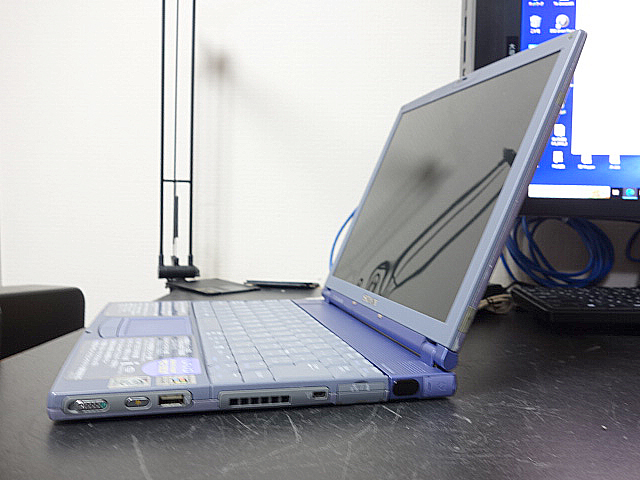

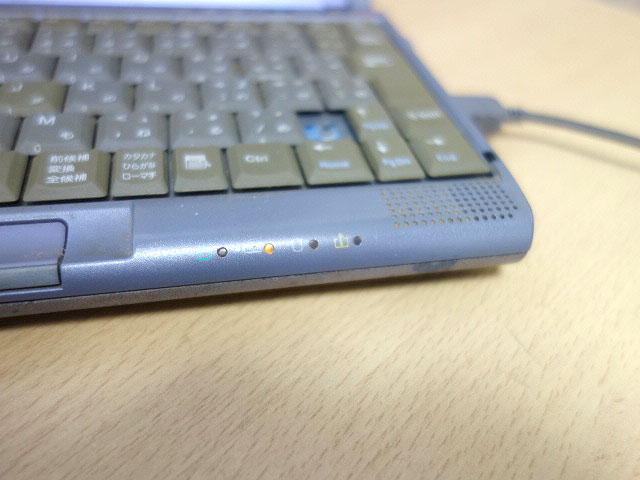

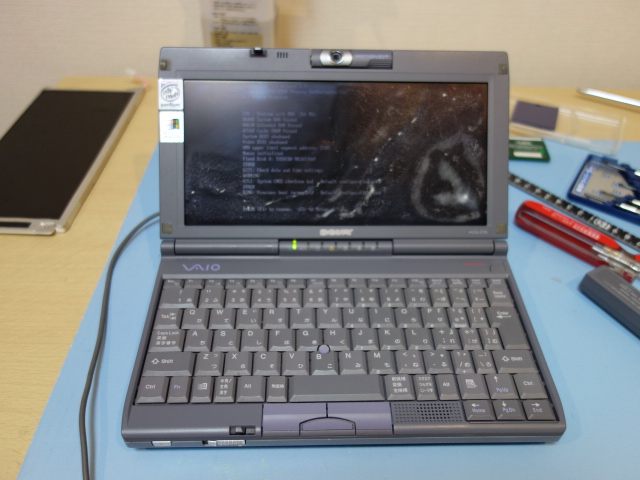

Z505JX_v

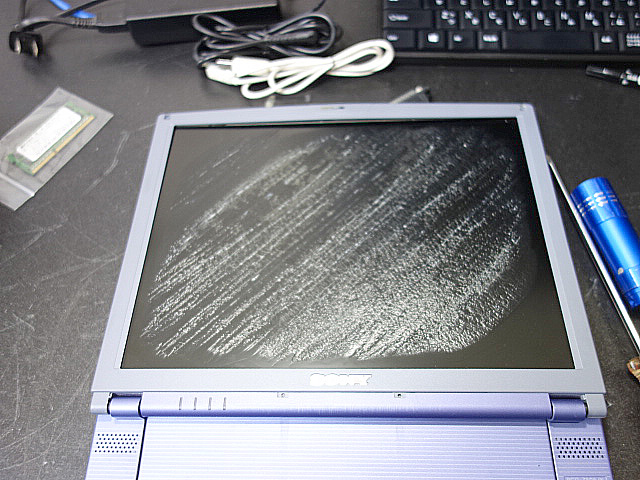

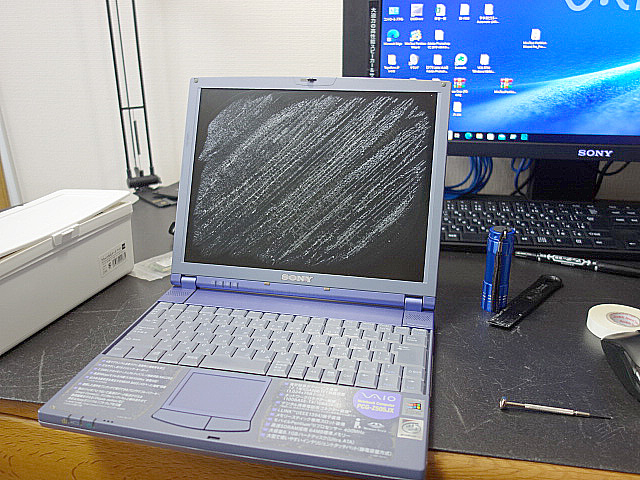

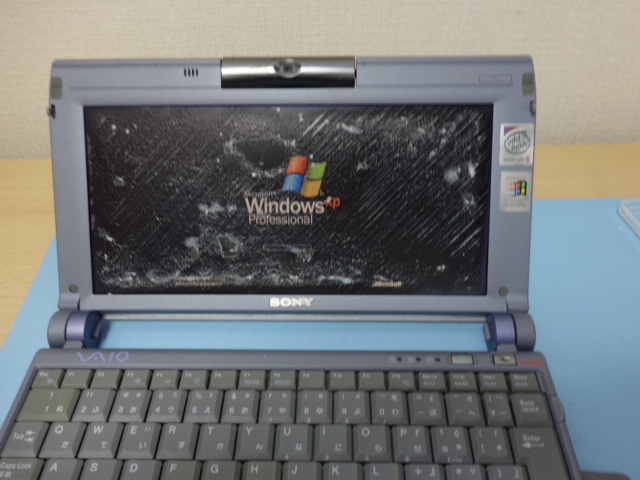

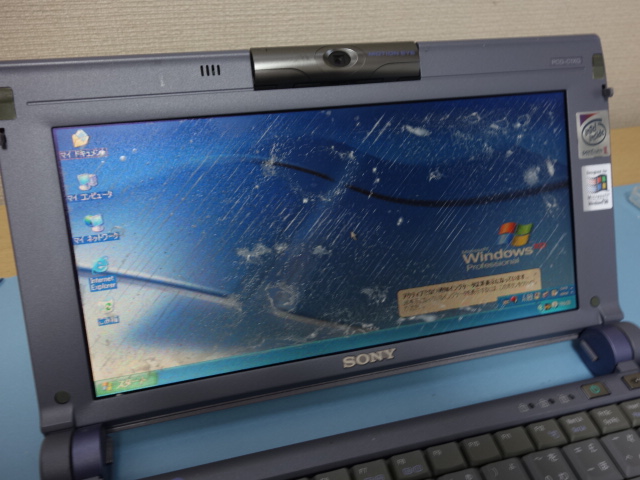

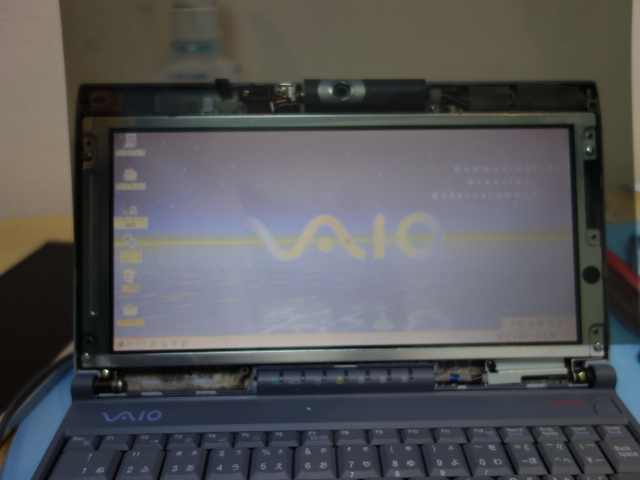

VAIO 505の後続機として紹介したVAIOZ505JX。前回(2020年8月)に紹介した時は特に問題なかったですが、R505を紹介するにあたって持ち出したらこのような状態です。

Z505はZ505CR/BP、PCG-Z505CR(未紹介)も所有しますが他2台は大丈夫でした。

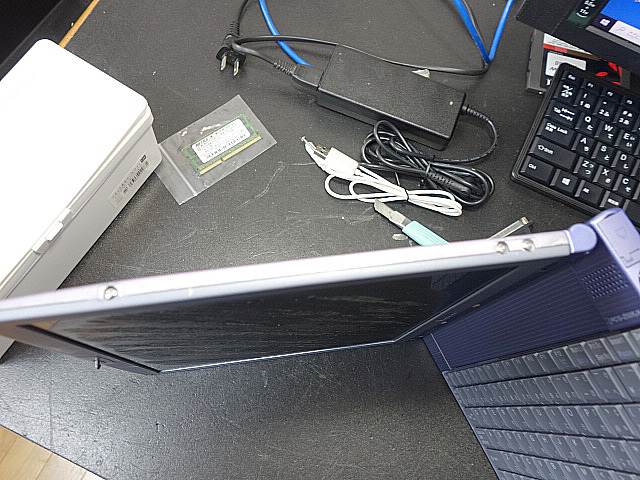

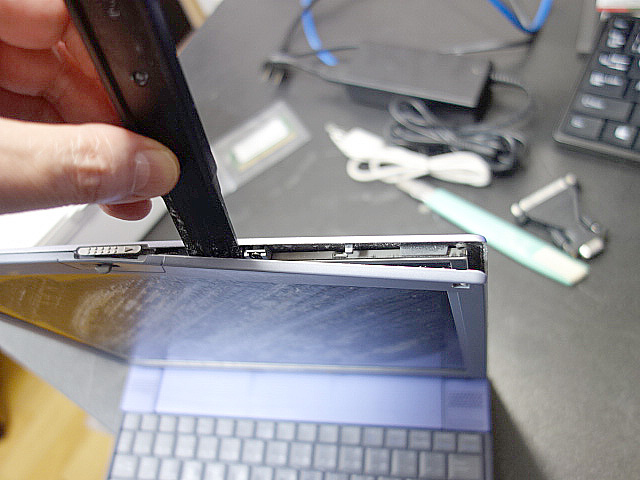

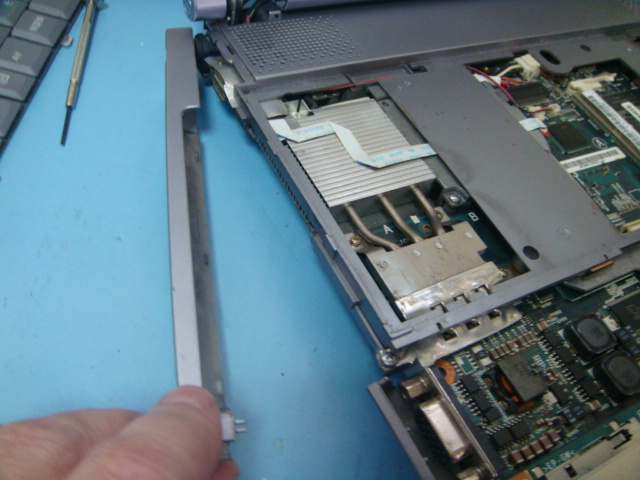

ここのところ偏光フィルム交換とコンデンサ交換がメインとなっています。通常は本体から液晶パネルを取り外してから偏光フィルムを剥がしていきますが、段々面倒くさくなってきました。今回はパネルのフレームだけはずして行ってみました。

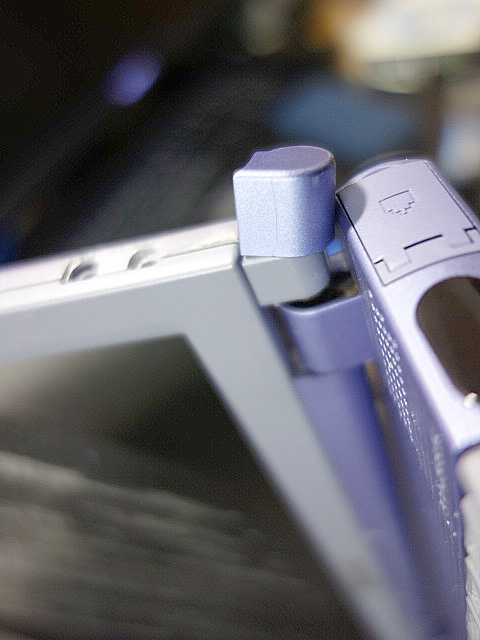

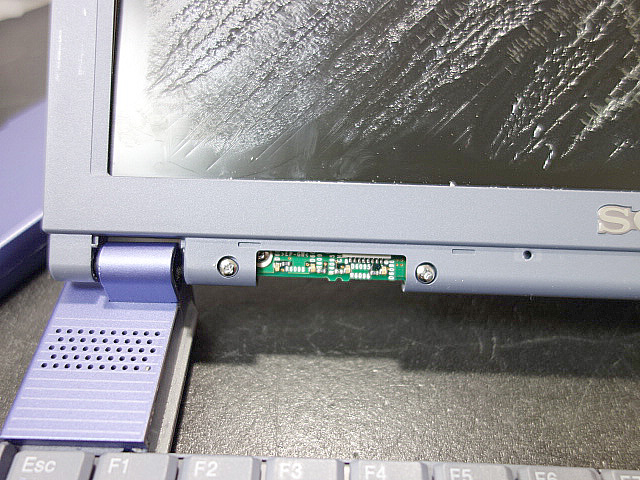

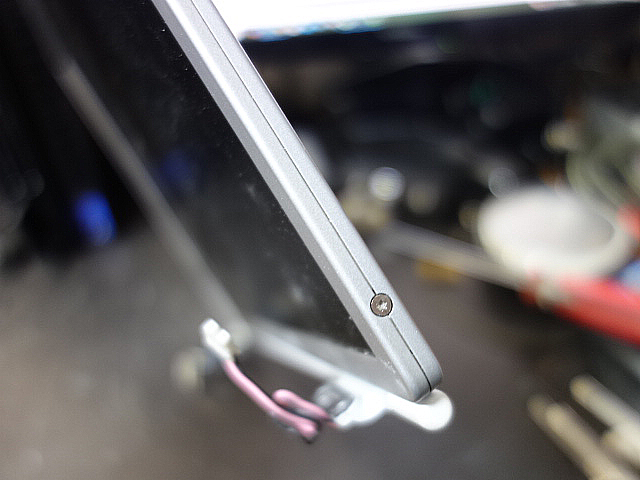

Z505はパネルの左右と正面に目隠しゴムを外すとネジが現れます。この写真は右サイド。左右のネジの位置が異なります。

左側。

正面上部に2カ所。

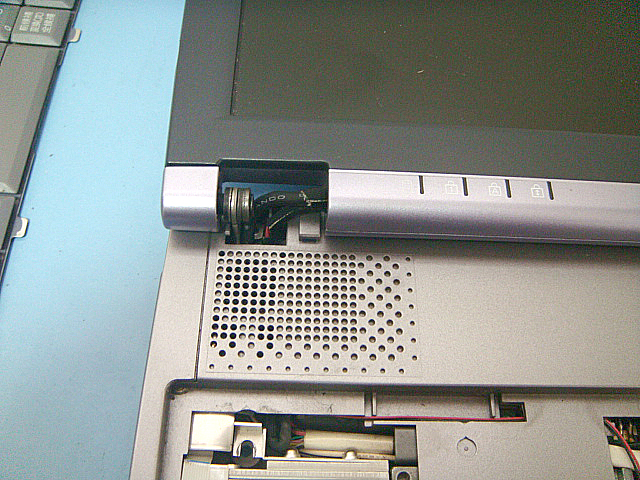

次にヒンジ部のカバー(左右)を外します。

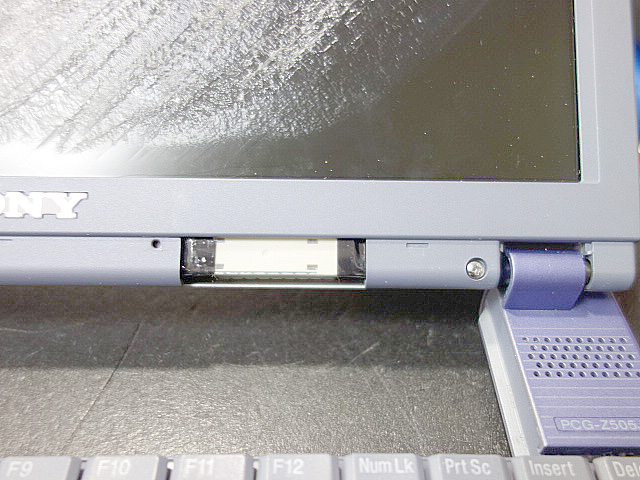

液晶下部のカバーを外します。

ここにもネジ3カ所外すとこれで手前のフレームが外れます。

フレームをプラスチックのヘラでゆっくりと割らないように外します。

フレームが外れた状態。

あとはひたすらカッターか金属ヘラで偏光フィルムを剥がしていきます。

コツは偏光フィルムと糊の部分を一緒に剥がすことです。糊を上手く剥がさないと後で有機溶媒(糊剥がしスプレー)を使うときに大変です。

偏光フィルムと糊が剥がれた状態。糊がある程度剥がれると仕上げが楽です。

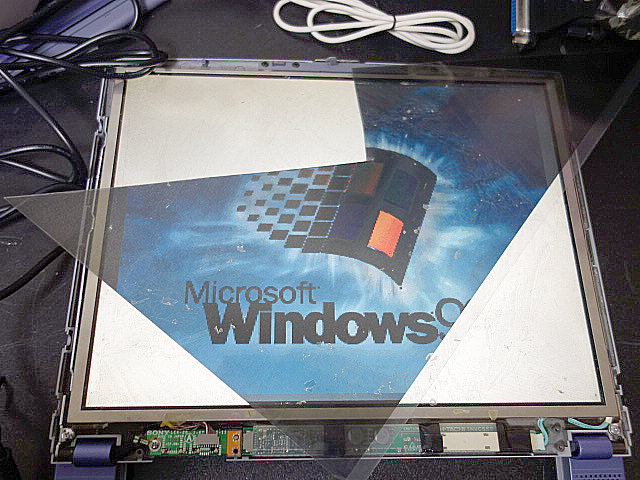

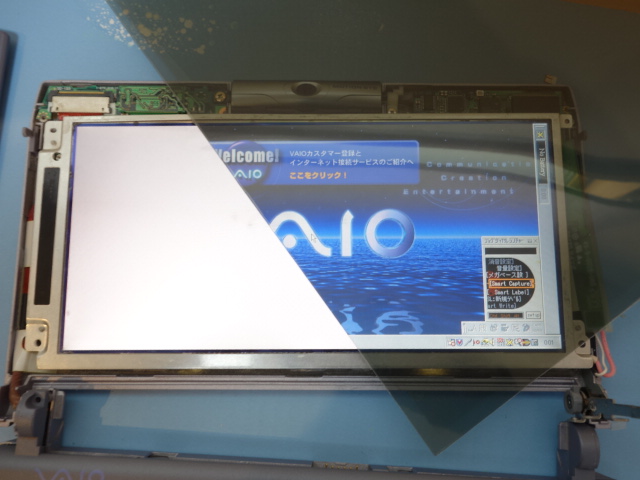

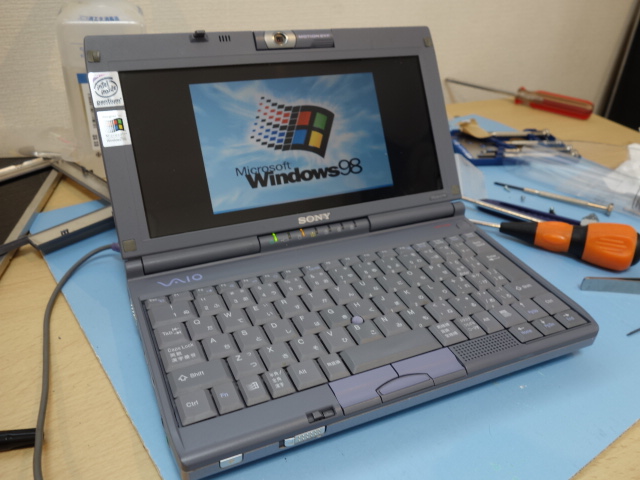

有機溶媒で糊を溶かし取り液晶ガラス面が綺麗になったので電源を入れて見ました。

余っていた偏光フィルムで確認。

液晶サイズに切り取りパネルに貼り付けます。

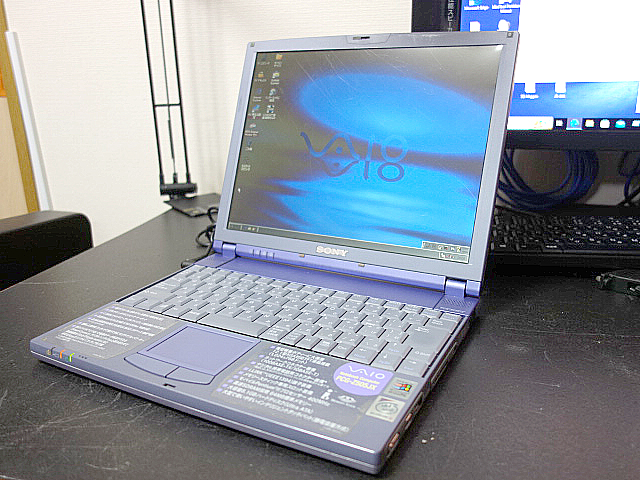

フレームを戻して完成。

古いPCの維持にはどうしても液晶部の劣化(ビネガーシンドローム)と電源(コンデンサ劣化)、インバーター不良(またはヒューズ切れ)は機種によってはメンテが必要になります。自分の所有するものはできるだけオリジナルの状態を保つことを今後も行っていきたいと思っています。

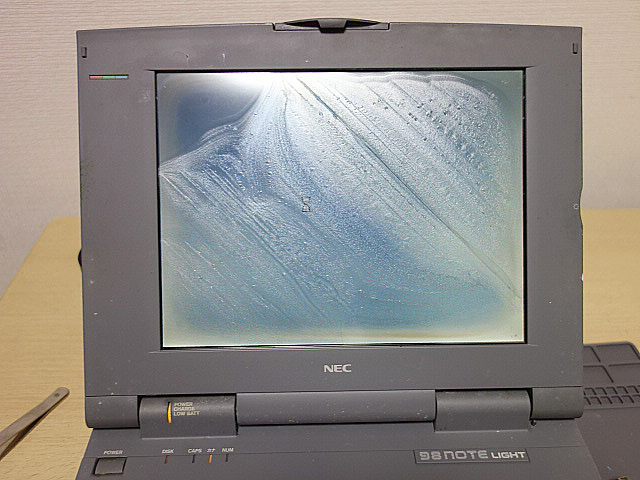

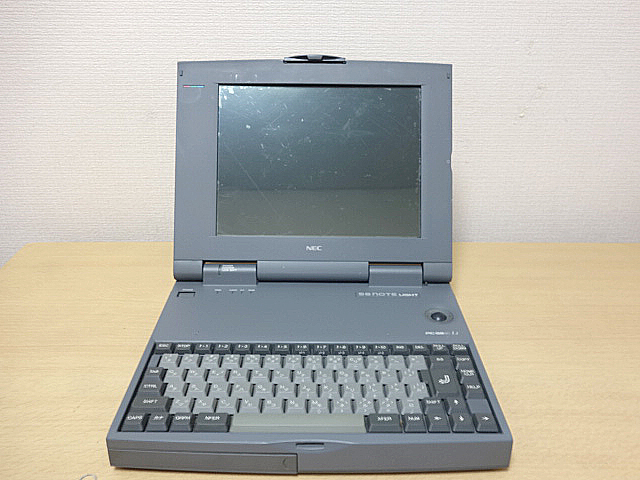

PC-9821LT_v

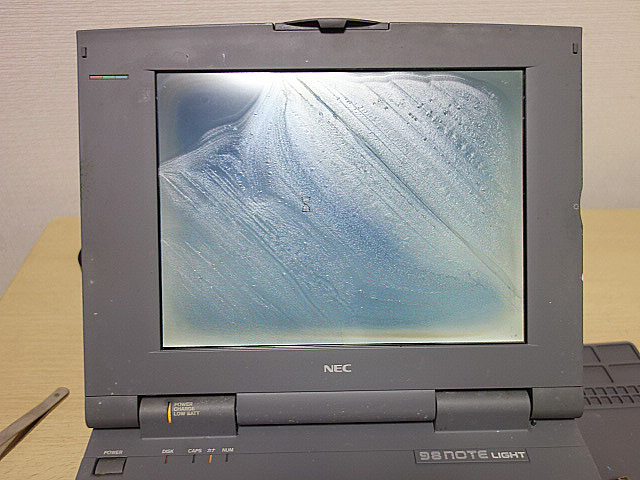

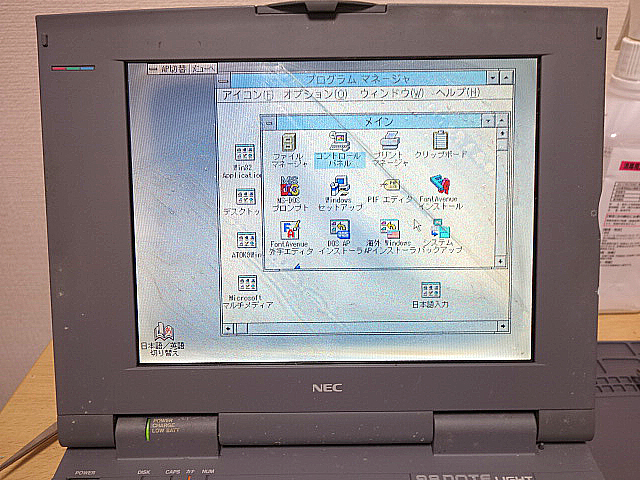

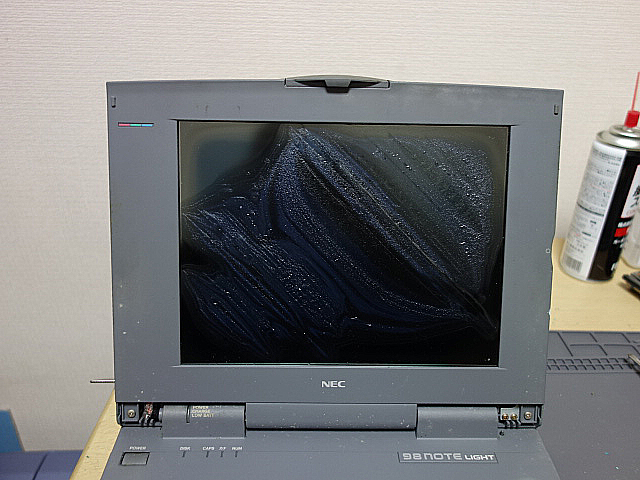

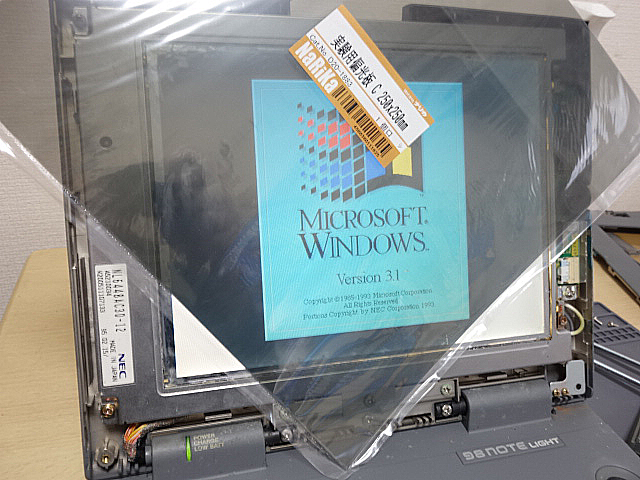

PC-9821Lt/540A(NEC) 1995年の場合

前回修理したPC-9801NL/A120と当時に引き上げてきたマシン。

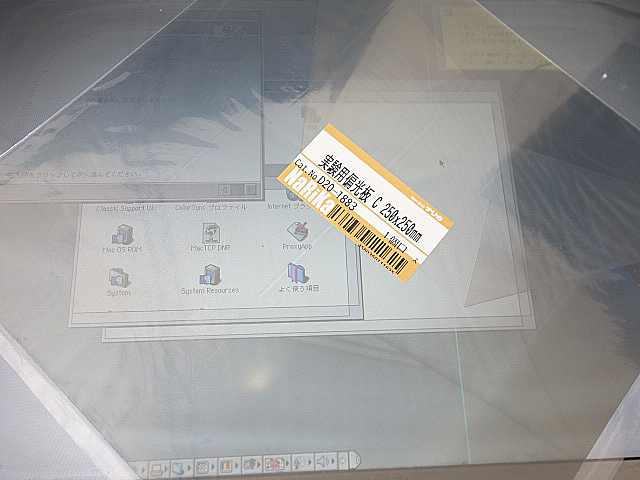

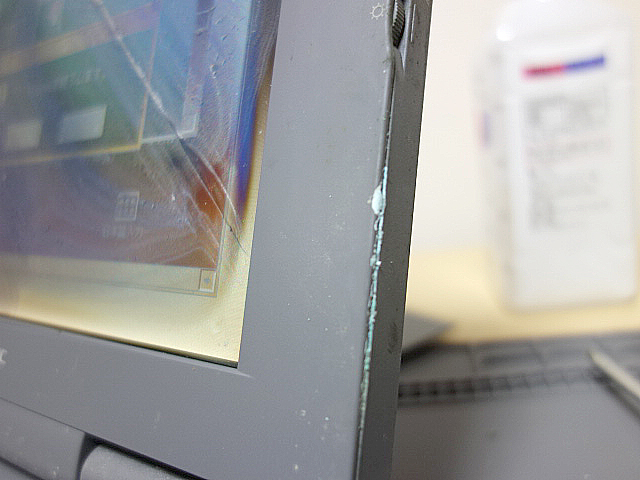

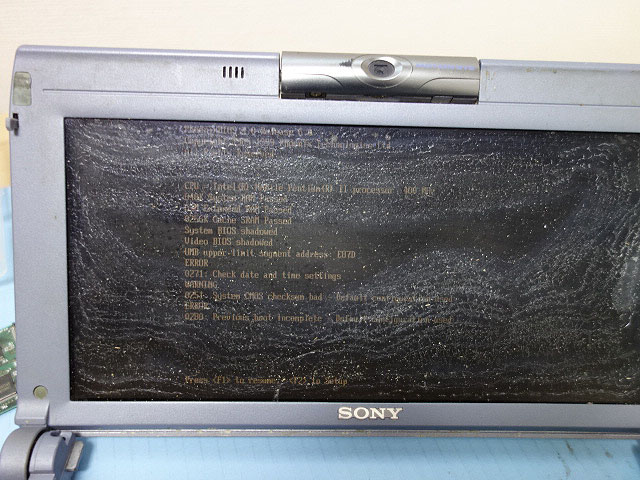

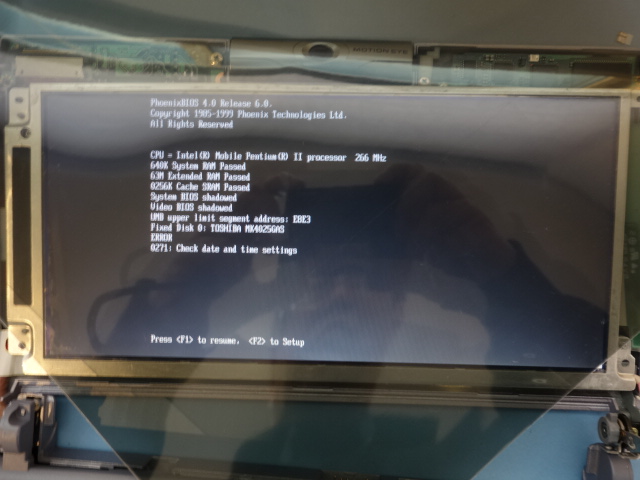

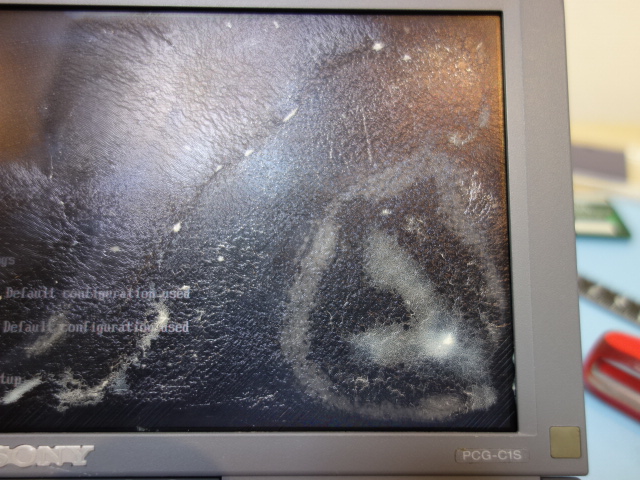

これも以前紹介した記事(2015.02.26)から実家に置きっぱなしだっで当時の記事写真をみるとすでに偏光フィルムの劣化は始まっていた感じですがそのまま8年放置するとこのような結果に。

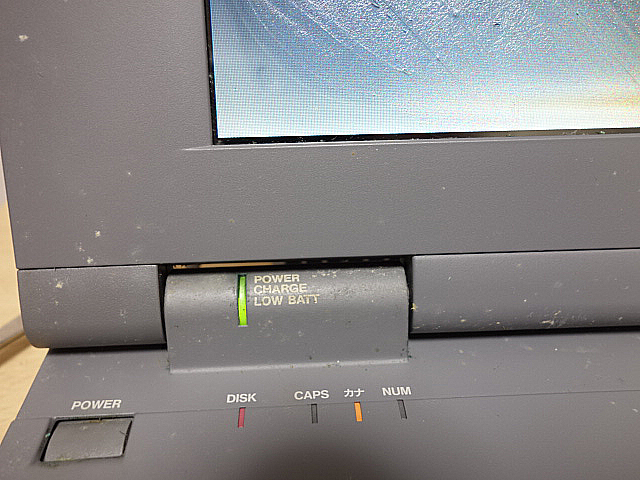

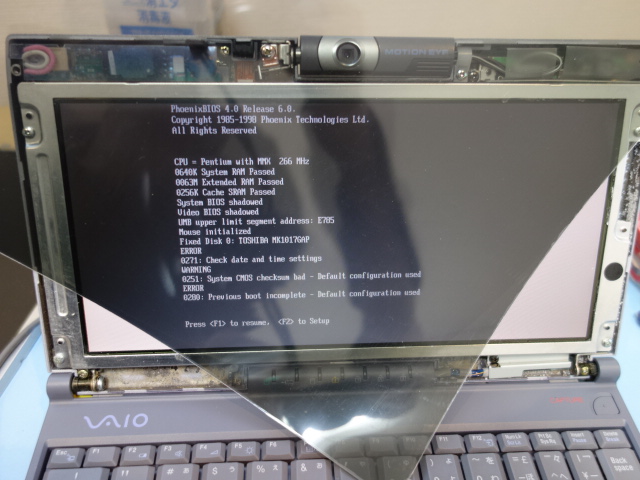

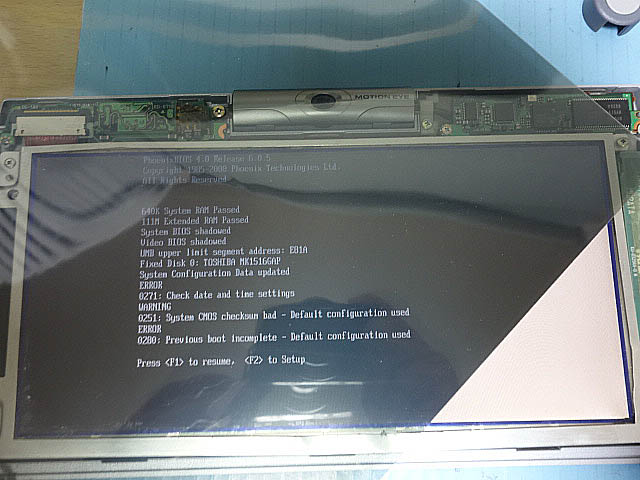

ビネガーシンドローム状態。PC98は所有数が少ないので初めて。

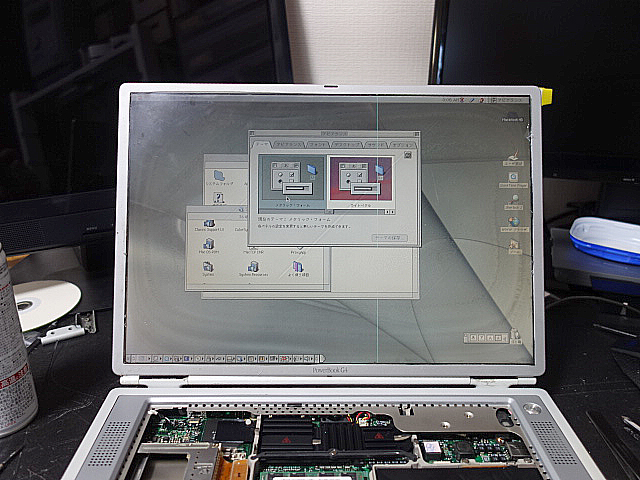

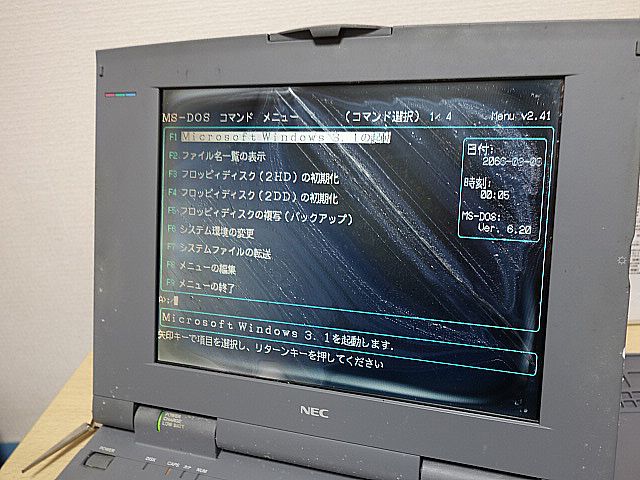

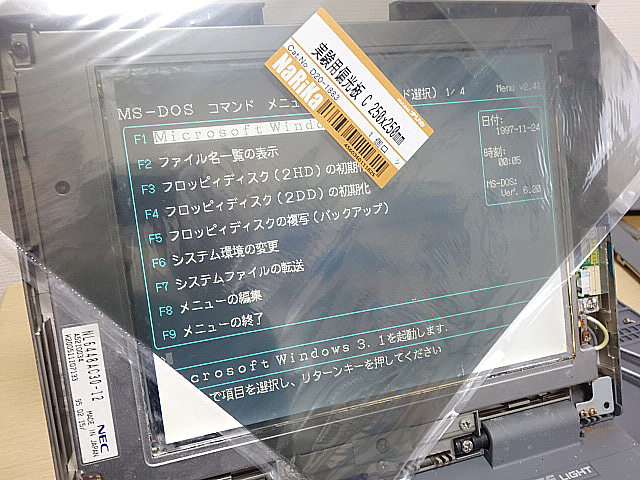

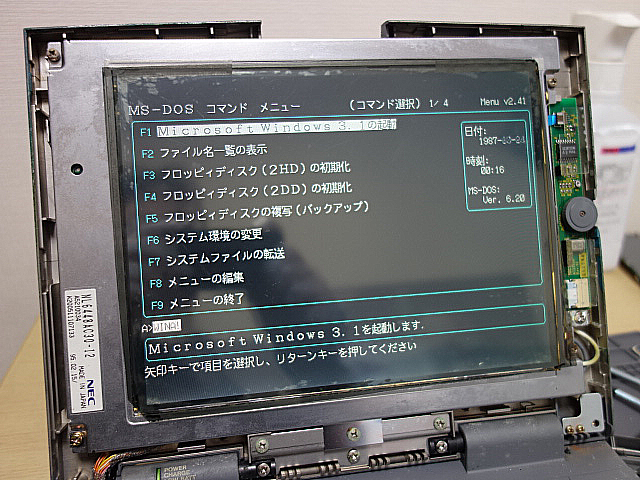

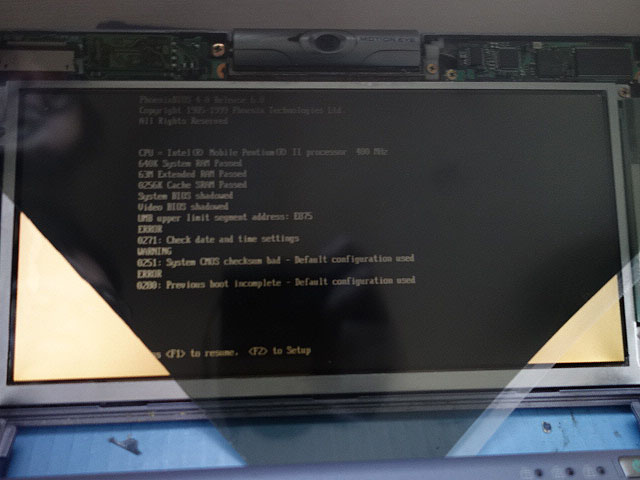

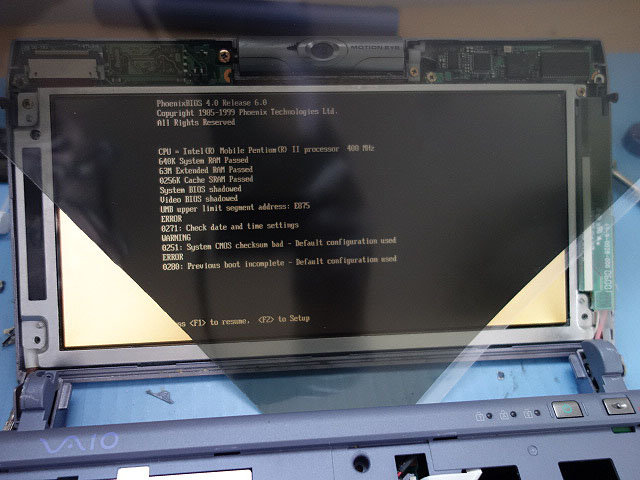

PC-9801NL/A120とは違って電源は入り、起動します。

ただしボディ周りが緑色の腐食が見られるので怪しい。

偏光フィルム以外は問題なくWindows3.1も起動しましたがキーボードが暴走気味。 6009

液晶フィルムの劣化はそれほど進んでいない様子ですがやはり見にくい。

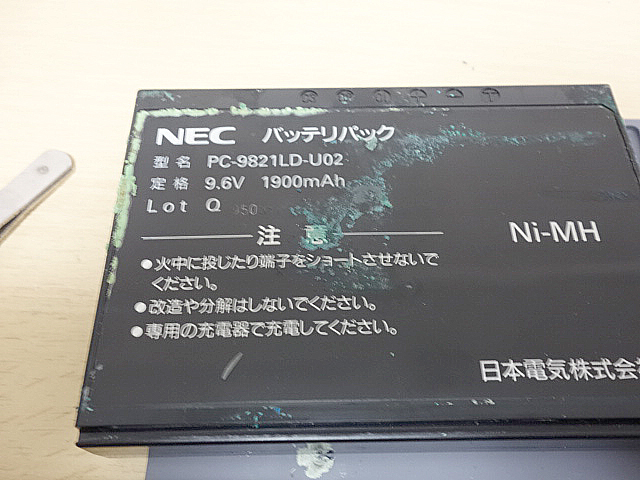

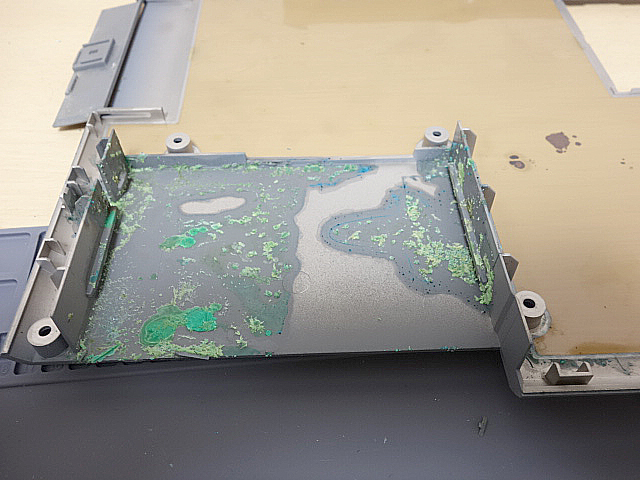

分解してみました。PC-9801NL/A120のようなバッテリーボックスから炭酸カリウムはボディに浸食していませんが怪しい状態でした。

外したバッテリー。酷くはないのですが液漏れの後があります。

バッテリー周り。やはり液漏れ状態だったようです。

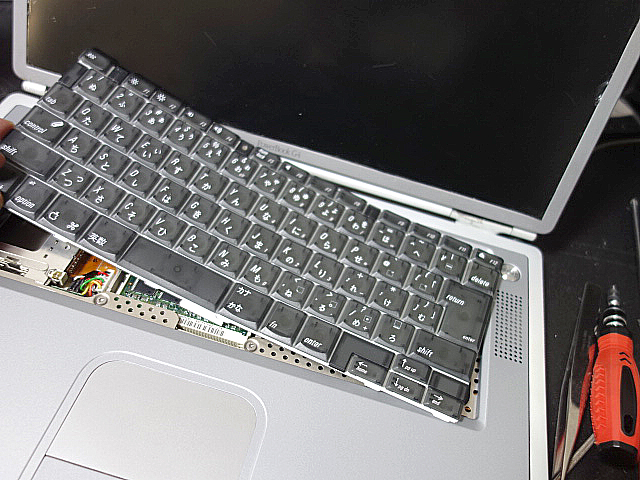

キーボードを外した状態、一部浸食したのでしょうかキーの効かないところがあります。

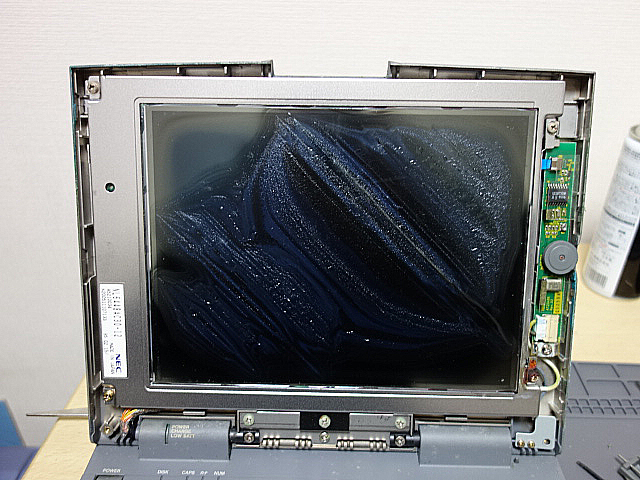

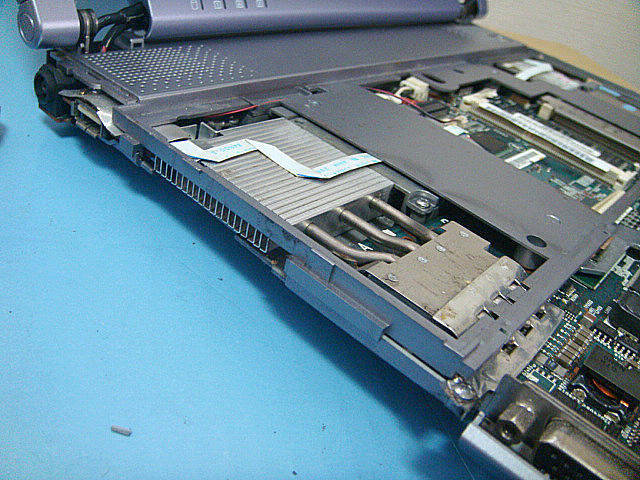

本題の液晶の取外にかかりました。PC98NOTEはあまり分解経験がないので手探り状態。

まずは両脇にあるヒンジカバーを外します。これで手前のフレームが外れます。VAIOのようにゴムの隠れネジはありませんが、ネジ2本以外はフレームのフックで止まっているのでゆっくりとバキバキやりながら慎重に外していきます。

手前のフレームが外れた状態。

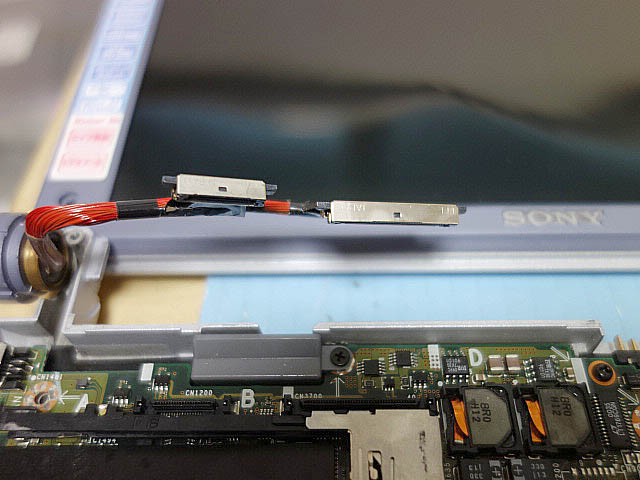

液晶自体は4箇所のネジで外れます。コネクターは信号用とインバーターの2本を外します。

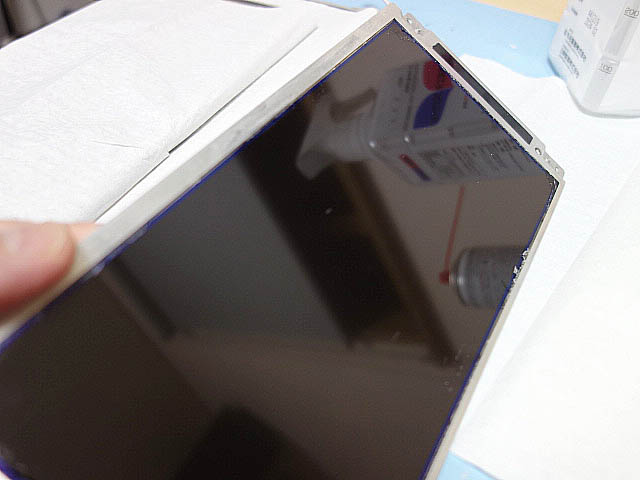

外れた状態。この状態から変色した偏光フィルムを剥がしていきます。

変性の状態によりますが偏光フィルムの糊が問題、これも経年劣化し変性していて剥がすのに1時間程度を費やしました。

剥がし終わった残りをいつもの糊剥がし剤を使って取り除きますが意外と剥がれず有機溶媒の匂いで大変でした。(換気扇の下での作業) 6021

このパネルは偏光フィルムの糊が問題でうまく剥がれず有機溶媒を浸しながらカッターで剥がすこと更に30分。やっとキレイなガラスが見えてきました。

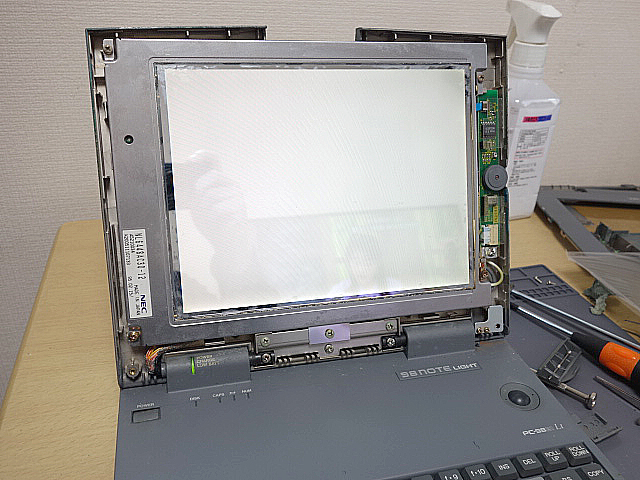

本体に取り付けてみます。(映り込んでいるのは壁のTV)

電源入れてみます。

偏光フィルムを当ててみます。

偏光フィルムを液晶のサイズに切り取り、貼り付けた状態。

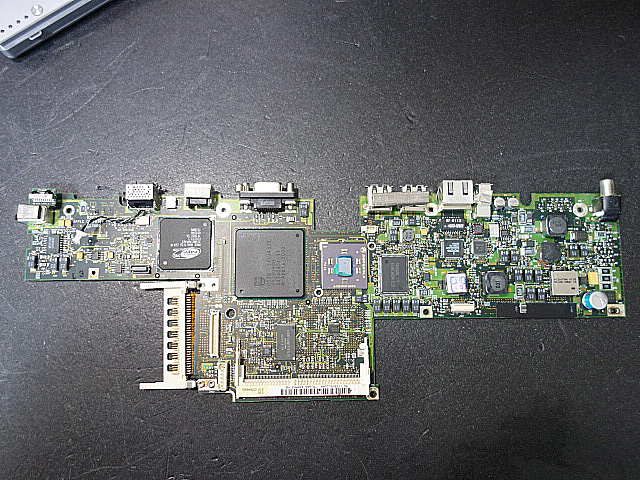

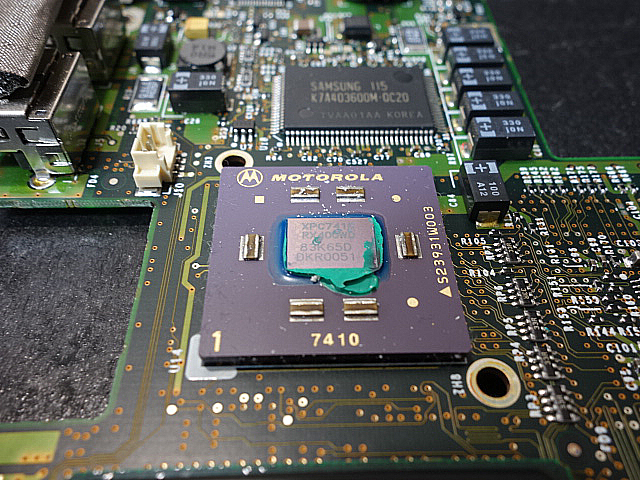

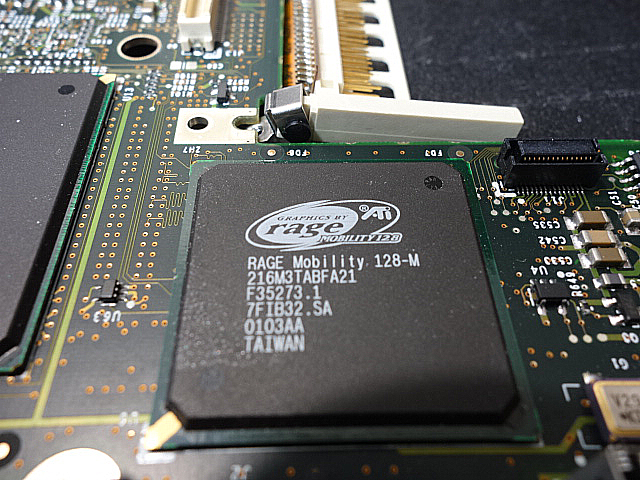

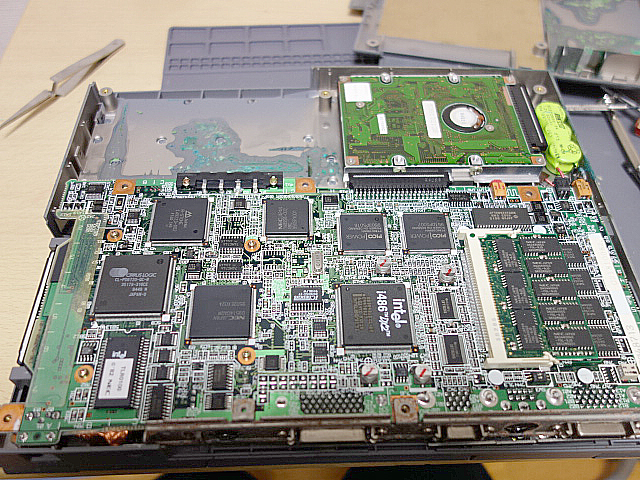

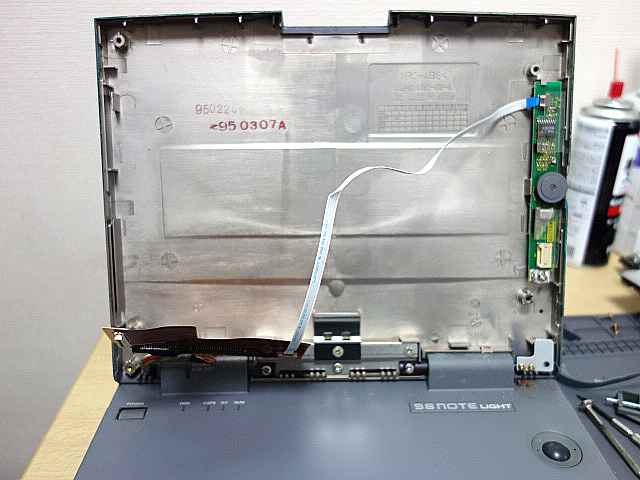

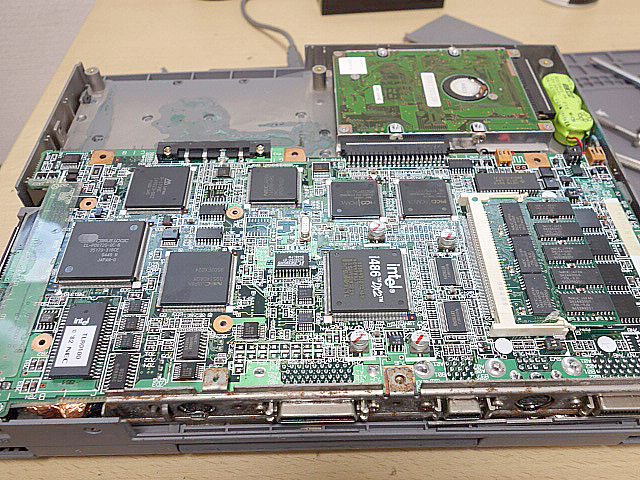

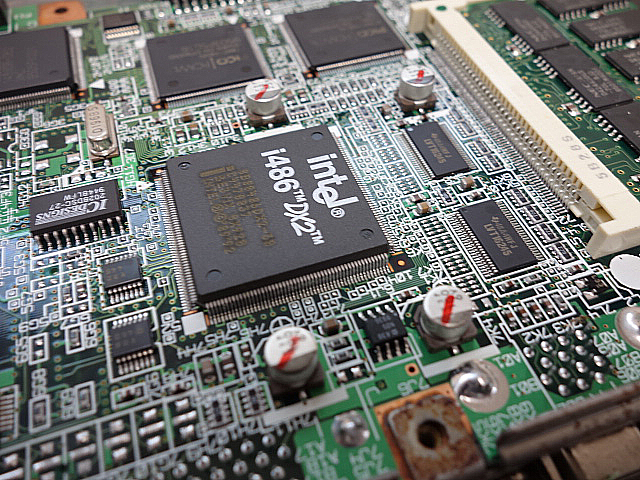

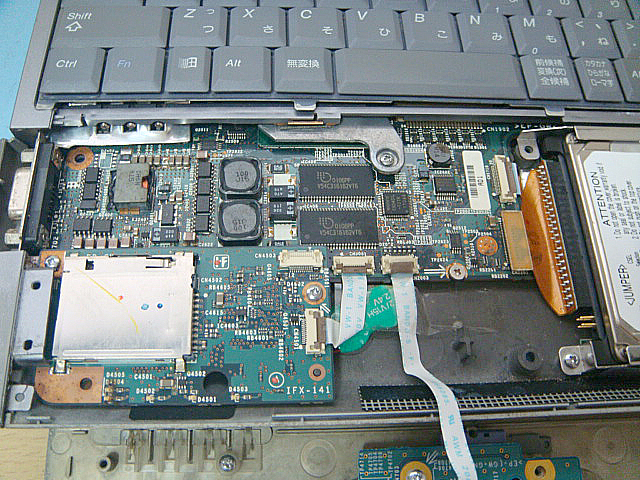

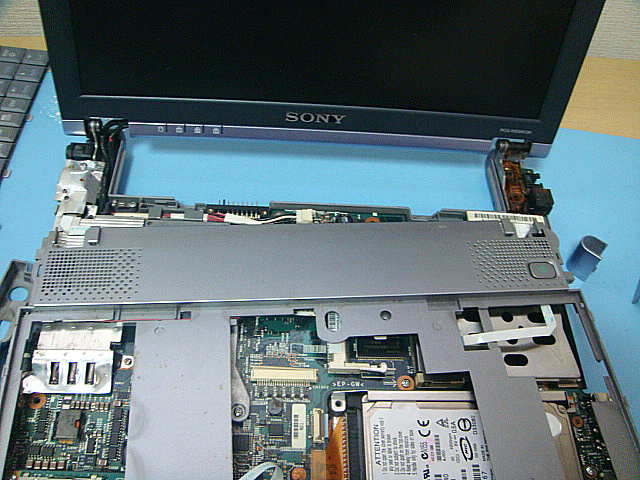

内部基盤。ここはダメージがない様子。

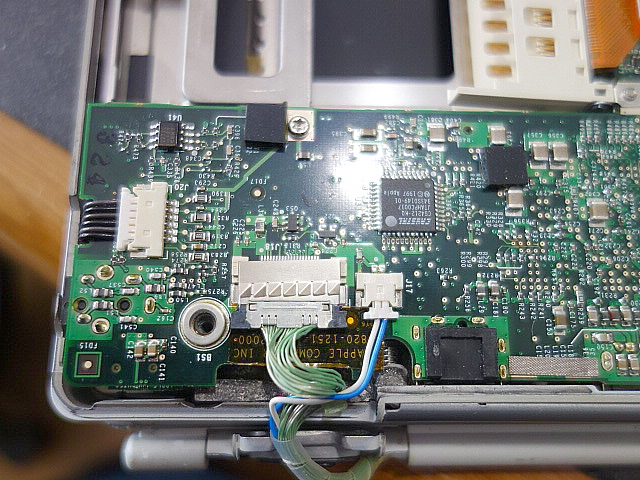

本機は前回紹介した98NLのCPUがi486SXから高性能なi486DX(コプロセッサ機能 (浮動小数点演算ユニット (FPU)を搭載)に変更されています。基盤は2層構造になっていてメインボードと表示系に分かれていました。

とりあえず元に戻った状態。クリーナーで腐食部を取り除きボディもきれいになりました。このPC9821LTは予備機を持っていましたが、これもビネガー状態でしたので修復中です。もうすぐ完成なので次回は2台紹介します。

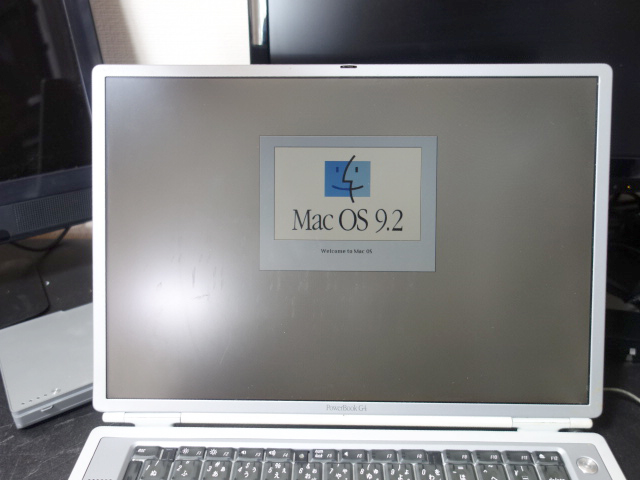

VAIO C1 XG_v

【vinegar syndrome】 液晶パネルの経年劣化による偏光フィルムの加水分解に発生するビネガーシンドローム。2回目になります。 メルカリでVAIO C1 XG(3,000円)を購入。写真の通り液晶部は加水分解が進み酷い状態。普段は液晶がビネガーシンドロームを発症してるものはスルーしますがC1 XGはなかなか出てこないので購入。これでVAIO C1シリーズの2世代目でPentiumⅡバージョンがすべて揃うことになりました。(C1XE,C1XF,C1XG)

それと所有するオアシスポケット3が同様の症状が出ていたので液晶分解、フィルム剥がし、洗浄、偏光フィルム交換作業を行いました。

送られてきたC1 XG。本体とハードディスクは抜かれているようでフィルムコネクターとHDDマウント、Wi-Fiカード、ディスプレイ出力、電源それとリカバリーディスク。リカバリーディスクはXGA用がなかったのでこのディスクだけでも購入できてよかったです。

電源は先端部が欠けているので通電はしていますがイマイチでした。

早速コネクターを接続して電源をいれてみました。が起動せず。

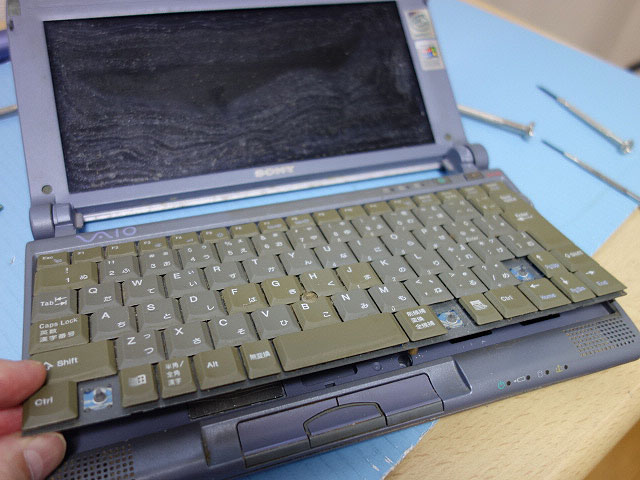

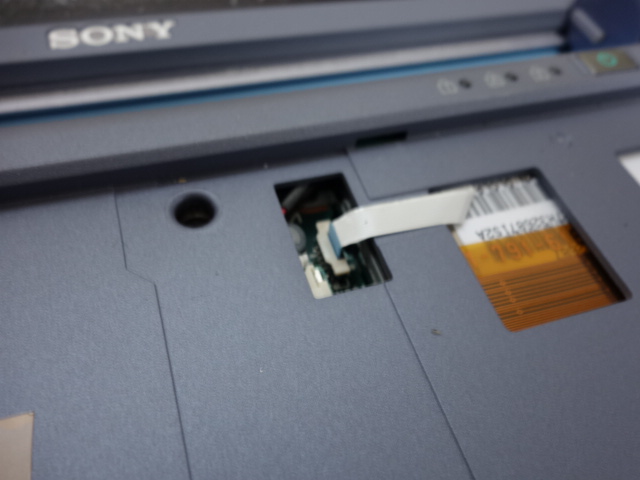

説明では起動確認済みでしたがとりあえずキーボードを外して内部にアクセスしてみます。キーボードもいくつか欠けがある状態。

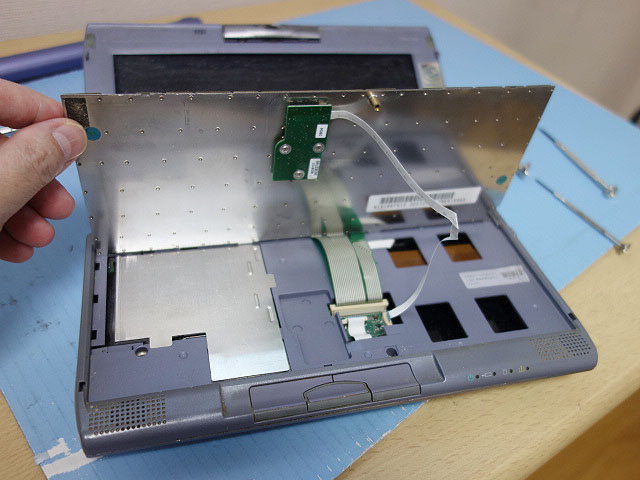

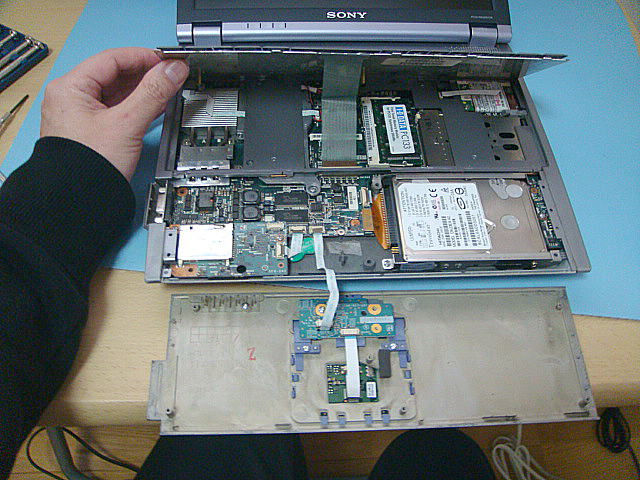

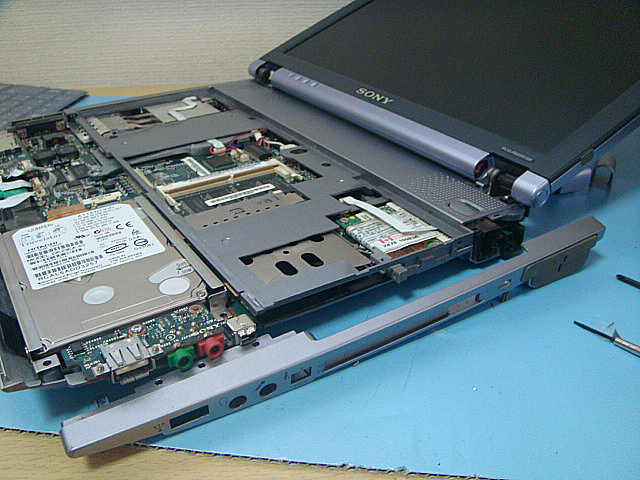

このタイプのC1はキーボードを外し、そこに現れるネジ4カ所(1カ所はSONYシール有り)を外すと内部が見えてきます。

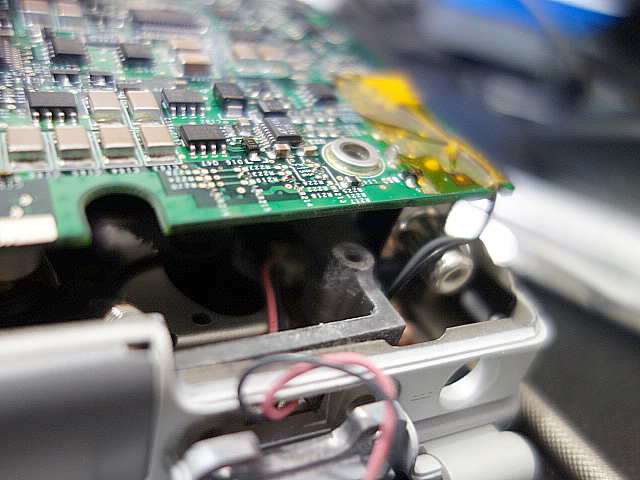

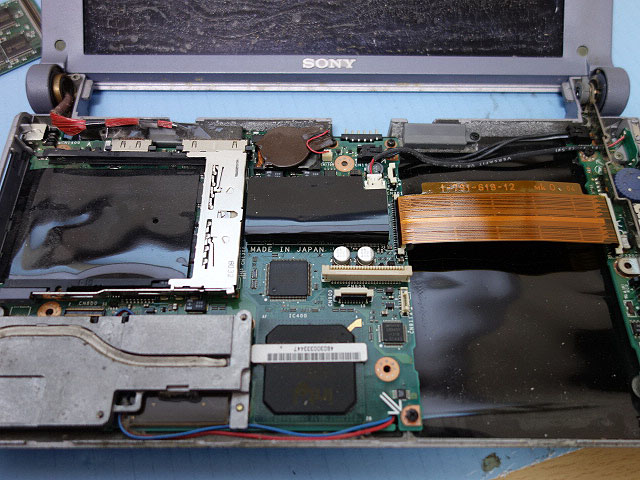

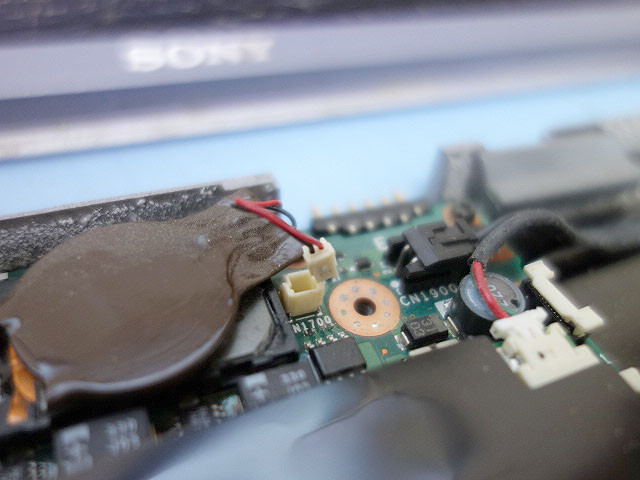

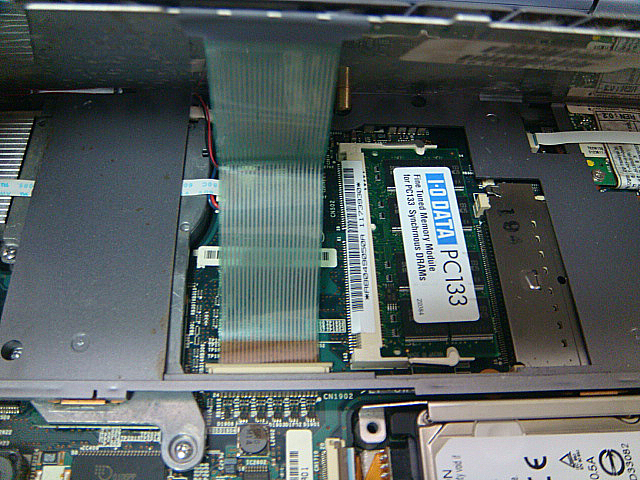

マザーボード部です。右側がHDD。内蔵電池をとりあえず外してみます。

あっさりと起動。BIOSも確認できます。

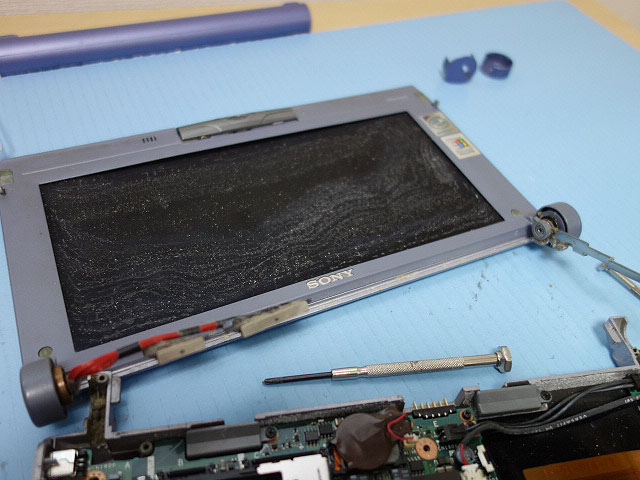

右のヒンジ部のネジを外すと液晶部は外せます。

液晶ユニット部を外していきます。コネクターは2カ所。

液晶はゴムカバーされている両脇のネジ4本を外します。 関係ないですが最近 はFMラジオにはまっていて作業中はFM聞きながら行っています。ラジオはBeoSound3(結構いい音します。)

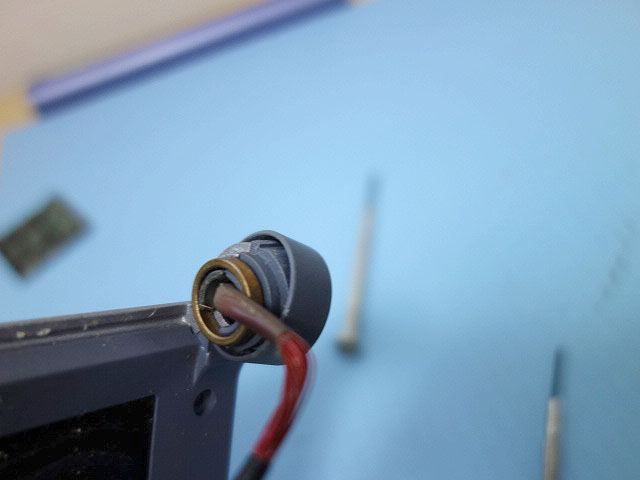

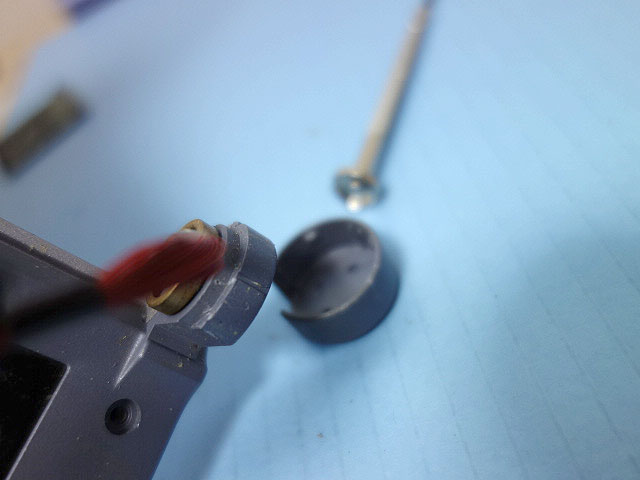

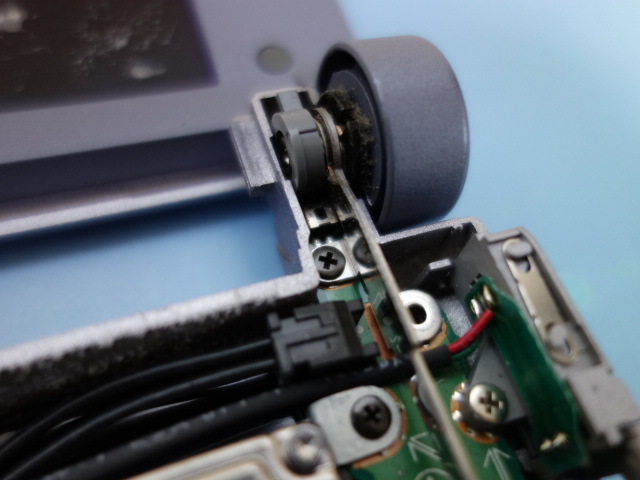

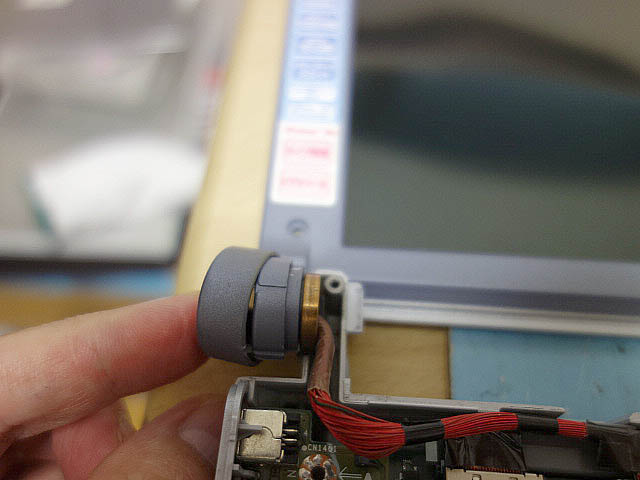

ネジを外しヒンジ部のリングを外すます。

あとはパネルを割らないように慎重にマイナスドライバーでこじ開けていきます。

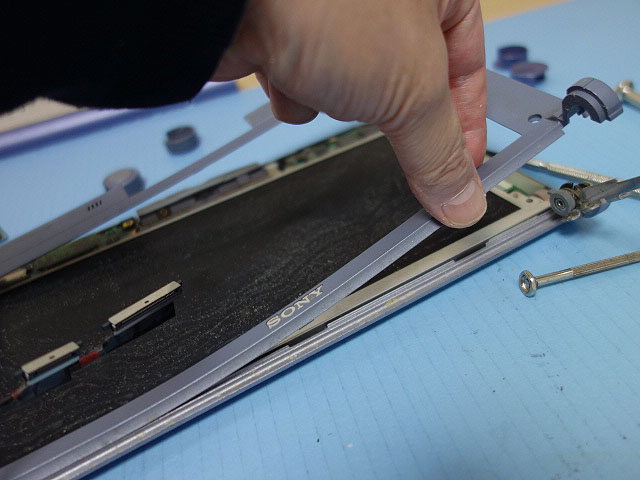

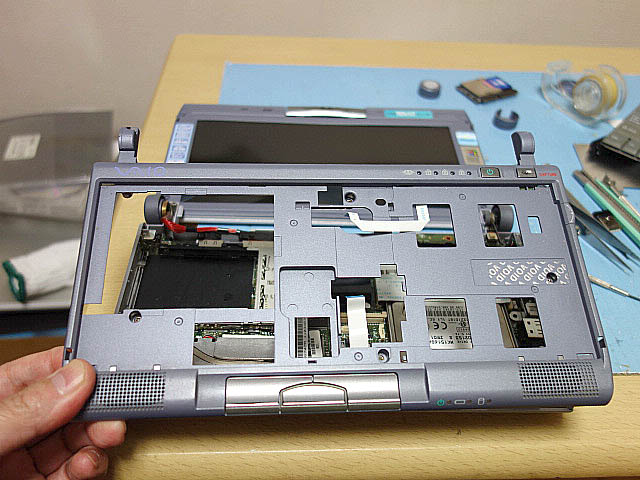

フロントパネルがはずれた状態。

ユニット部(インバーター等)を断線しないように外していきます。

カッターナイフでフィルムを外す作業です。これが一番時間がかかります。下部のガラス基板を傷つけないように気をつけてください。(オアシスポケットでは失敗しました。)

以前にも行っているので大分手際よく行えました。15分くらいです。

液晶のガラス面にこびり付いたのりを除去する作業を行います。

今回は使ったのはアマゾンで評価が高かったものを購入。LOCTITE(ロックタイト) 両面テープはがし 220ml DWH-220

液晶部にスプレーします。有機溶媒のキツい匂いがするので換気するか屋外のほうがいいいかもしれません。

高い評価の割には普通でした。かなり匂いが残ります。部屋は行ったのは失敗。付属ヘラでのりを除去していきます。ヘラで必要以上の力を加えると液晶によってはガラス基板が傷がつくので要注意。

2回ほど吹き付けて取り除いた状態。

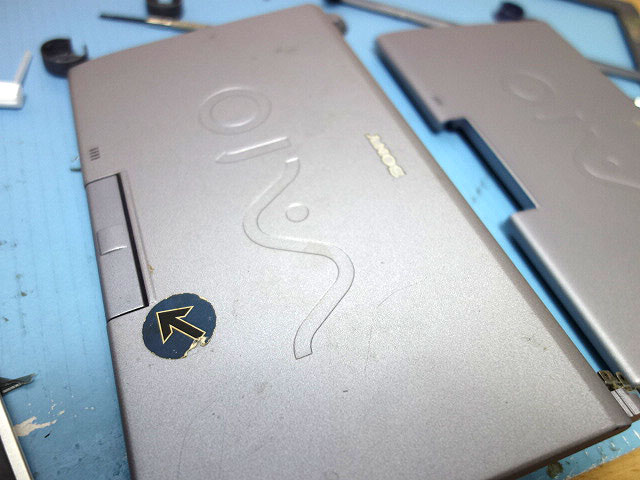

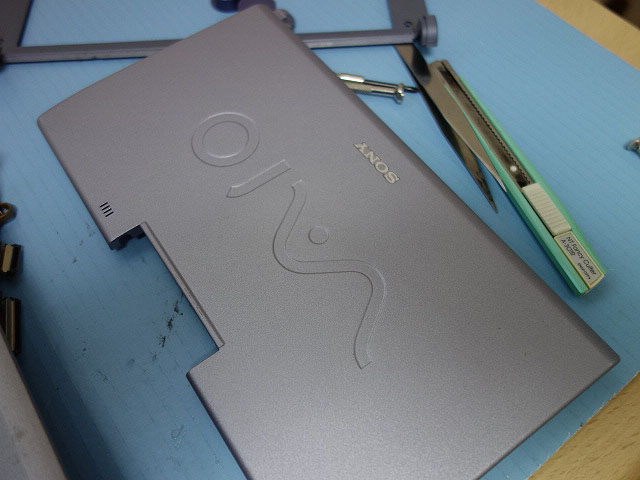

天板部。シールや汚れもあり結構酷いので洗浄。

フィルムを剥がしのりを除去したパネルを装着します。

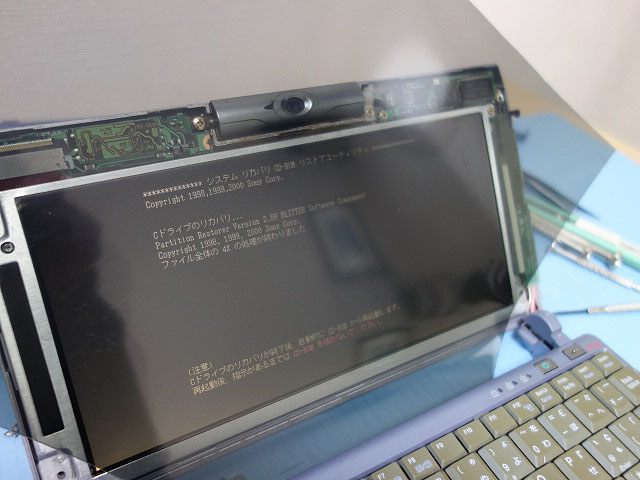

本体を組み直していきます。

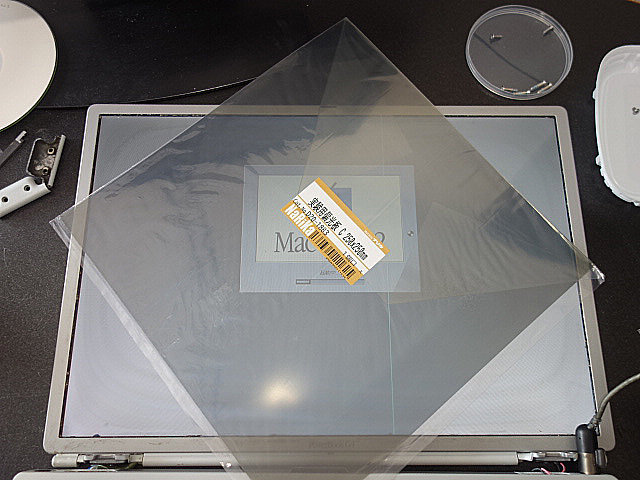

以前東急ハンズから取り寄せた偏光フィルム。

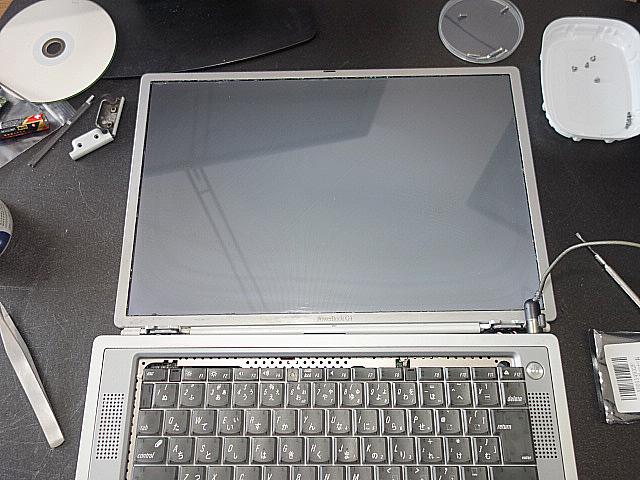

加水分解した偏光フィルムを剥がして細かいゴミを取り除き消毒用アルコールで拭いたきれいな状態の液晶です。(電源が入っている状態)

偏光フィルムの角度を合わせます。角度は微調整して一番輝度が高い確度に調整します。偏光フィルムの接着剤なしを使用する理由は角度調整に偏光フィルムを何度か動かすためにのり付きだとその都度剥がすのが面倒な為です。

角度が決まったら薄型両面テープで固定して完了です。(この状態はまだ貼っていない状態です。)

ハードディスクもモーター音が大きいので別のIDEタイプのハードディスクに入れ替えます。IDEタイプも今後は購入が難しくなるのでSDタイプの簡易SSD化のほうがいいかもしれません。

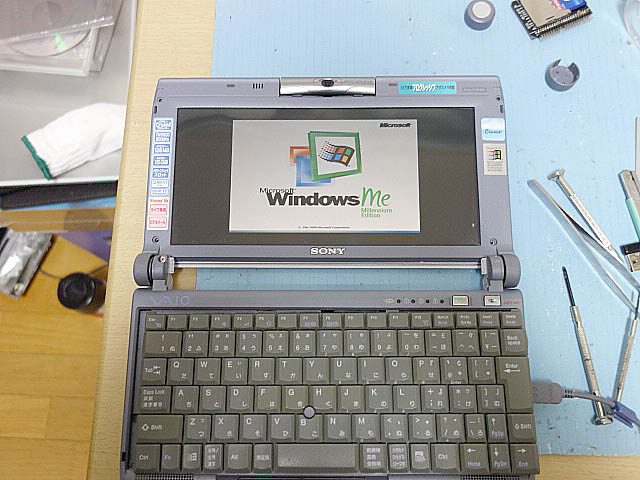

ハードディスクを入れ替えたのでリカバリーします。

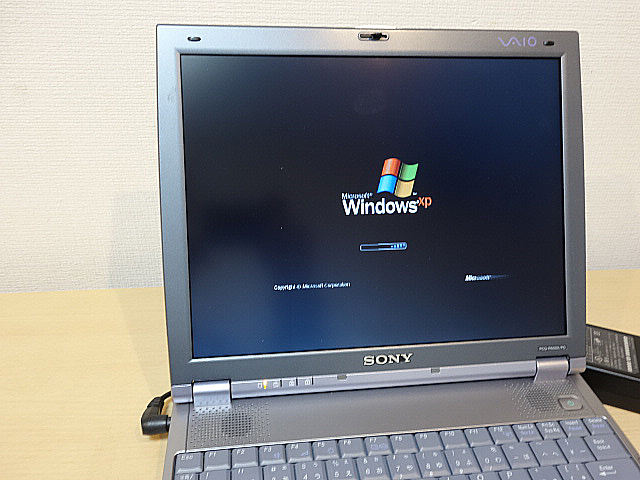

リカバリー完了した状態。ディスク音も静かになりいい感じです。完成品はまたご紹介します。

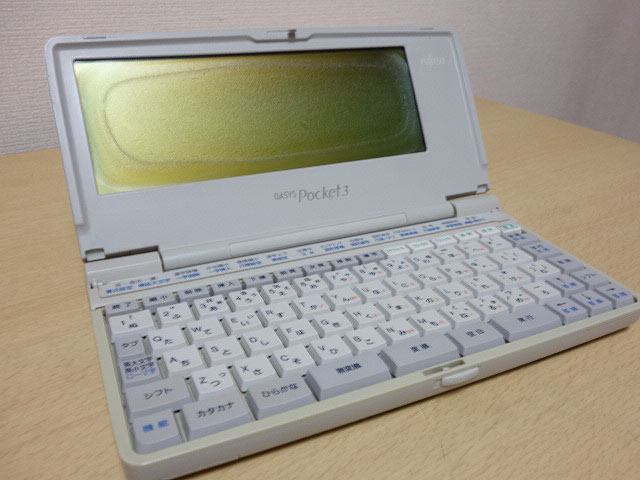

オアシスポケット3_v

オアシスポケット3 (富士通) 1994年

オアシスポケットは3種類発売されましたがなぜか一番最後のオアシスポケット3だけがこのようにフィルムの加水分解が進んでいる状態。まだ十分に見られる状態ですが交換を試みました。(失敗例です。)

背部です。単三電池で稼働するのが特徴です。まず電池とカード類を抜きました。

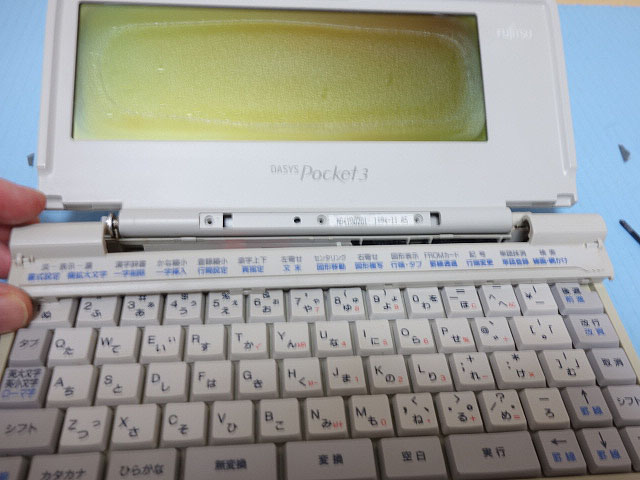

正面、液晶部のカバーを外してネジを外します。

ヒンジ部カバーをはずします。

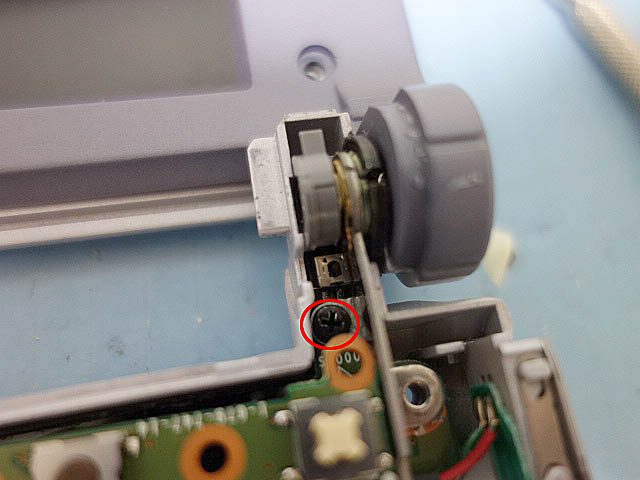

右側。電源スイッチ部のコネクターを外します。

左側のヒンジ部のネジを外します。

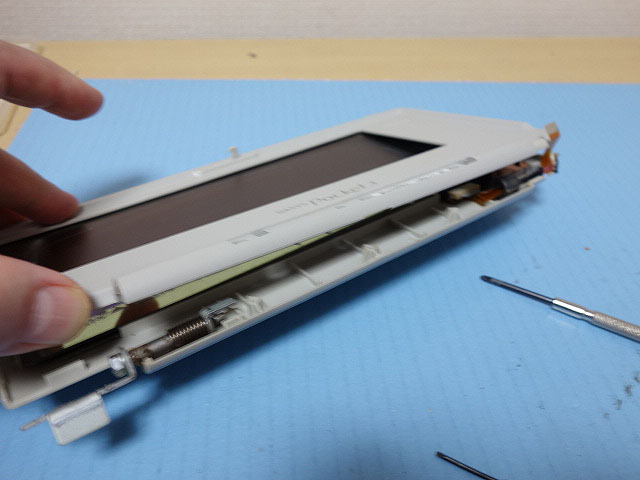

パネル部が外れた状態。

薄いヘラでカバーをゆっくりと剥がしていきます。

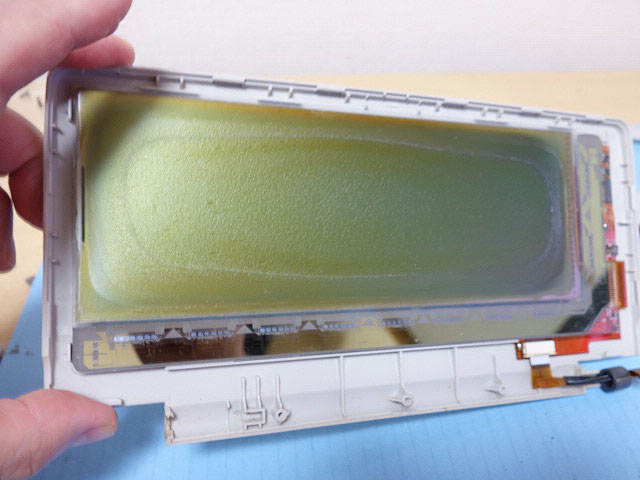

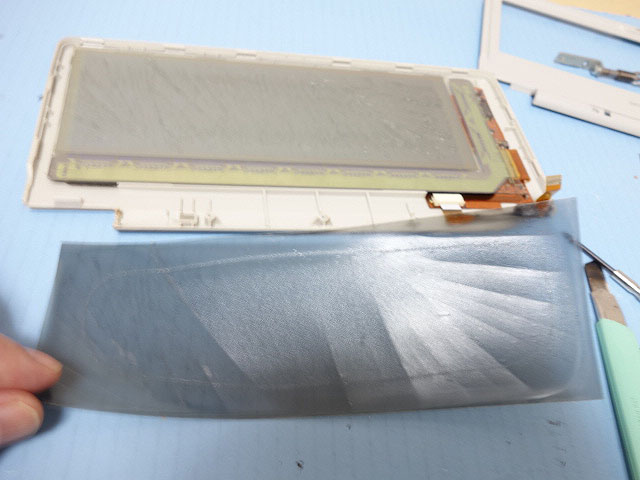

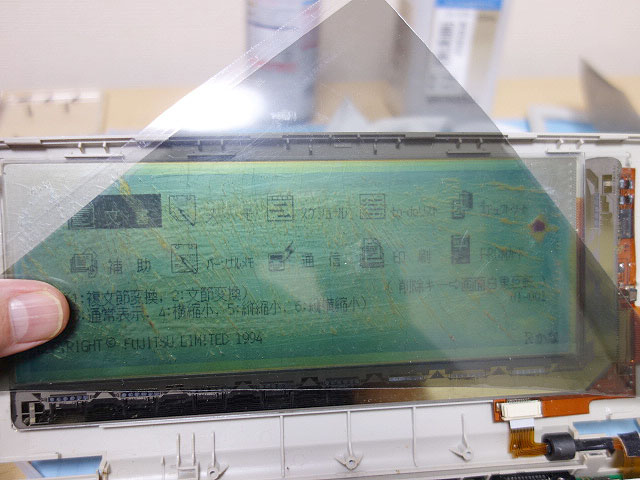

液晶パネル部です。この上部の偏光フィルムを剥がしていきます。

VAIOと同じ要領で剥がしていきますがのりが大分液晶パネルに残っています。

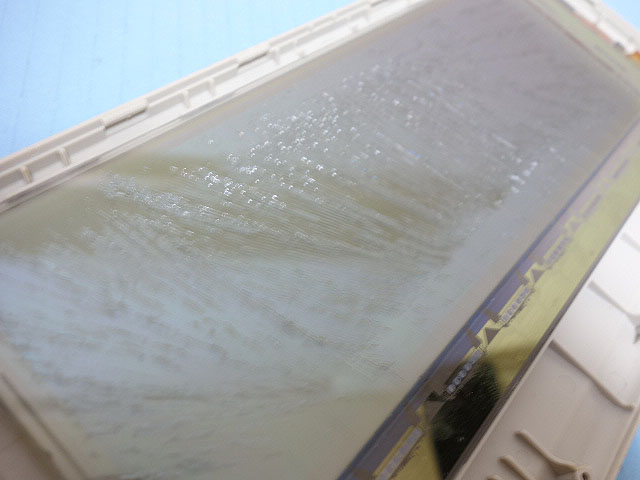

この後に市販ののり剥がし剤を噴霧して取り除いたのが大失敗でした。ヘラで強く擦りすぎました。

オアシスポケット3液晶は偏光フィルムの下のガラス基板が弱く大分傷がついてしまいました。のりの剥がしをヘラで擦るように取り除いたのが失敗でした。

偏光フィルムを入れ替えてみましたがあまりいい状態ではありません。

以前よりコントラストは良くなりましたが傷が目立ってしまっている状態です。ガラス基板を傷つけてしまったのが原因です。もう少し剥がす際に気を遣っていればよかったかもしれません。

今回分かったことは偏光フィルムを剥がす場合にはその下のカラス基板にも注意が必要で、特にのりが多く残った場合にはのりを取り除く作業は慎重に行う必要があります。次回はibookを行おうかと思っています。

VAIO 初代C1,C1R,XE_v

PC液晶の偏光板の変性がもたらす表面劣化

発症するとPCの液晶部分が変色(溶けたような状態)や酢酸臭を発生します。

これは特定の条件下に液晶部の偏光板フィルムが加水分解が進行が原因のようです。正確には偏光板をコーティングしているフィルムの劣化が進み、液晶表示が見えなく(見えにくく)なる現象。コーティングフィルムの素材が原因なのか同じパネルでも発症にバラツキがあるので不明です。

我が家でもVAIO(C1,Z505,R505)やPC-9801(NE)など6台ぐらいが発症。

大事に保管しておいて発症してしまったPCは見るに堪えず非常にストレスでした。保管状態は他のPCと同じ環境ですが個体差(パネル差)なのかは原因は私にははっきり分かりません。

解決方法は液晶パネルに貼られている偏光シートを張り替えればパネル自身の障害ではないので解決します。

しかしながら液晶パネルまで分解する手間と強力に貼られている偏光シートの剥がしと新たな偏光シートの装着にかなり時間が想定されるためいままで躊躇していました。

今回気合いを入れてビネガーシンドロームを発症しているVAIOノート5台を中心にパネルを取り外して偏光板フィルムを剥がして張り替えることにしました。

VAIO 初代C1、C1R、XE編

この4台全てこのような状態。液晶部の表面の偏光板フィルムを液晶ガラス部からカッターで変性したフィルムを剥がし、洗浄して新しい偏光板フィルムに張り替える作業をします。

どの固体もなかり進んで酷い状態です。

本体自体は起動しますがこのよう状態でまともに表示されません。

用意した物は偏光フィルム BSP250(250×250)粘着なし、カッター、有機溶媒(アセトン、ベンジン)、超強力粘着剤はがしスプレー(ホームセンターにあったので買ってみました。)、消毒用エタノール(本当は無水アルコールがいいですが丁度きらしていました。)、プラスチックベラ。このホームセンターで購入したテープ接着はがし剤が意外と良くて、リスクの高い有機溶媒使わなくても効果がありました。

偏光板フィルムは東急ハンズで売られているものを通販で購入。接着剤なしがいいです。

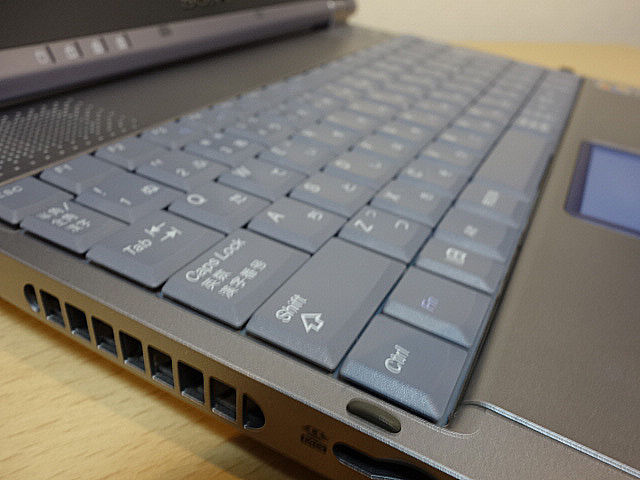

VAIO PCG-C1XG、XE (Sony) です。裏側のネジを全て外し、キーボードを外していきます。

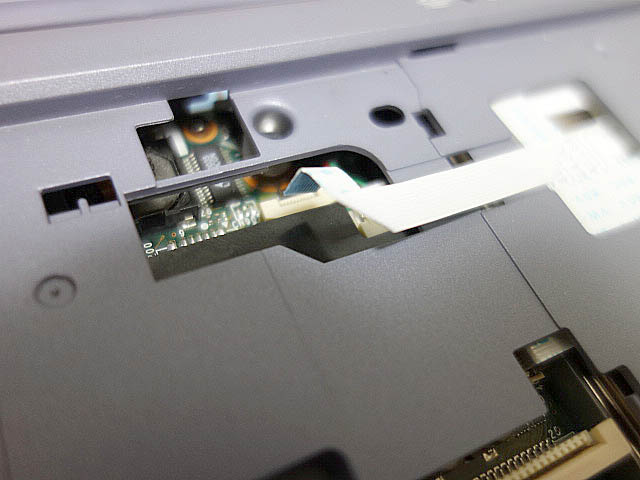

2本のフレキシブルケーブルを慎重に外します。気をつけないと端子部分が剥がれてしまうとデバイスを認識しなくなります。

キーボードが外れました。上部カバーを外すためにもう1本フレキシブルケーブルを外します。

ヒンジ部のカバーもマイナスの精密ドライバー使ってゆっくりと外します。左側のヒンジのネジも外します。

上部のカバーが外れます。

液晶部のコネクターを外します。

右ヒンジ部のネジを外します。背部も同様に

液晶部が剥がれました。

液晶部のゴムカバー4カ所を外します。

ネジが見えるの外すとカバーが取れます。

ここからが本番です。マグネシウム合金のカバーから液晶部をとります。

カッターを使って劣化した偏光板フィルムを剥がしていきます。

コツを掴むとスムーズに剥がれていきますがそれまではかなりの時間と”力”と”根気”が必要です。

C1のパネルはしっかりとのり付けされています。

8.9inchのパネルからフィルムを剥がすのに最初は20分位かかりました。

フィルムが剥がれた状態。まだ糊がしっかりと付いています。

アルコールを噴霧してましたがあまり効果なし。

ホームセンターで購入した超強力粘着剤はがしスプレーを噴霧してプラスチックのヘラでかき取るのが一番効率がいいです。

このような感じで付着しているのりを取り除いていきます。最初、部屋で作業しましたが失敗でした。マスクしていましたがかなり溶媒臭がひどく外で作業することをお勧めします。

15分位でのりを取り除きました。いい感じです。

いったん液晶部を本体に繋いでみます。

偏光板フィルムが無い状態で電源を入れ起動させるとこのような状態になります。

この液晶部に東急ハンズで購入した偏光板フィルムを乗せてみるとこのようになります。

偏光板フィルムは角度が重要で基本45度で微調整して合わせます。

型取りして若干大きめにして切り取ります。

接着のりがないタイプなので薄型の両面テープで固定します。

最後は液晶部をカバーに装着して完成です。分解からのりを剥がして組み立てまで1時間30分ほどかかりました。

次は初代PCG-C1S (Sony) 1998年に着手。

C1Sのほうが状態が悪い。かなり酷い。

初代も背部のネジを全て外します。

キーボードが現れ、フレキシブルケーブル2本外します。

液晶部とのコネクターがまた外れにくい。

本体と液晶部が分離できます。

4カ所のゴムカバーを外してネジも外します。

液晶部背部のケーブルを慎重に外します。

液晶部だけになります。

カッターを使って根気よく剥がしていきます。慣れていくと20分位で剥がれます。

のりの除去は外で行ったほうが体にいいです。

完全にのりを取り除いていきます。

結構な量です。

全て取り除ききれいになった液晶部。

背部のケーブルを慎重に元に戻します。

仮止めして本体に接続します。

電源を入れて起動させた状態。

本機も同様に偏光板フィルムの角度を調整します。

角度によってかなり見え方(コントラスト)が異なります。

角度調整し型取りして貼り付けた状態です。

あとは元に戻します。初期型は経年劣化によりコネクターのプラスチック部のかけも発生するの取り扱いに注意が必要です。

本体に組戻してキーボードを装着して完成です。

起動させてみました。いい感じです。

この日は3台作業しましたが一番手間がかかるのが偏光板フィルムの剥がしです。かなり”力”を要するので後半が軍手して作業しました。

慣れてくるとのりもきれいに剥がれていきます。このくらいの状態だとスプレーかけてのりを剥がすの楽です。

完成した状態です。

偏光板フィルムが光沢タイプなので若干オリジナルとは異なります。ノングレア処理したものがあればいいのですが。

3台作業すると3台目は1時間程度まで短縮できました。

諦めていたPCが復活するのはいいものです。

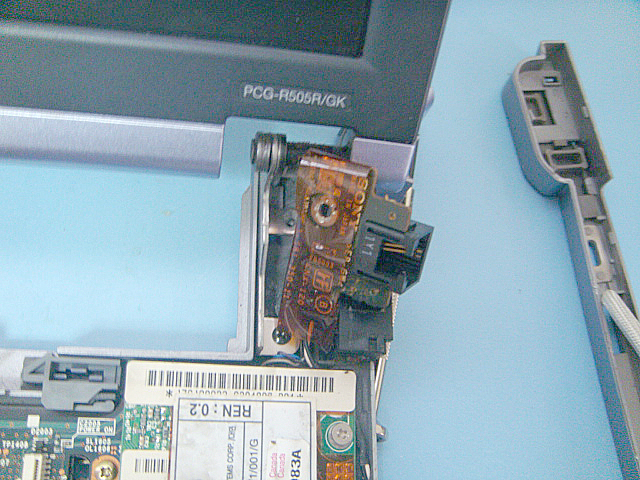

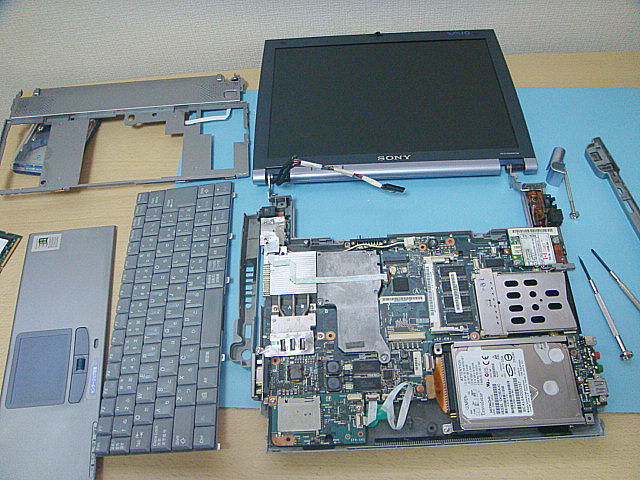

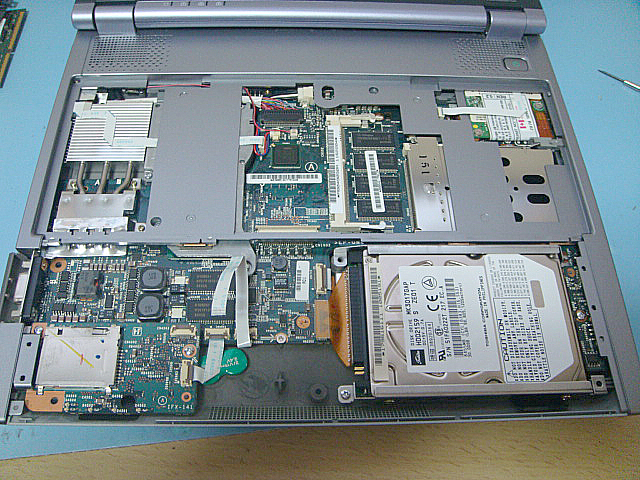

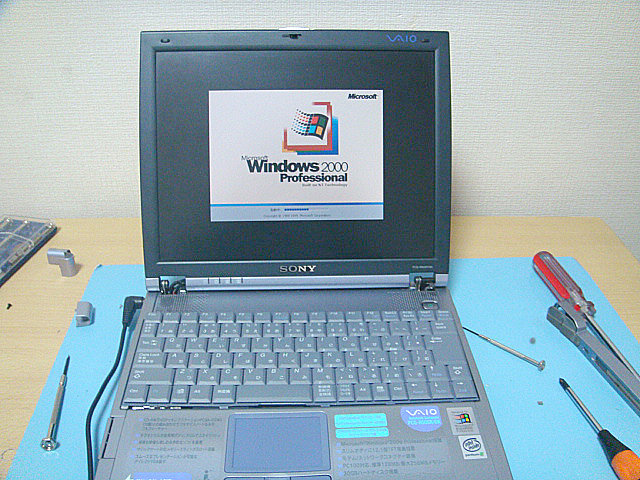

VAIO R505R_v

R505シリーズです。このシリーズも3台ありますがそのうち2台が発症しています。(偏光板フィルムの貼り付けはC1と同じなので省略します。)

パネルサイズが大きい分なかり醜い状態です。

R505は背部のネジを全て外していきます。

キーボードとスライドパットのフレキシブルケーブルを慎重に外していきます。

特にスライドパットのケーブルは端子を傷つけやすいので注意。剥がれてしまうとパットが認識しなくなります。

メモリ右上のフラットケーブルも外します。

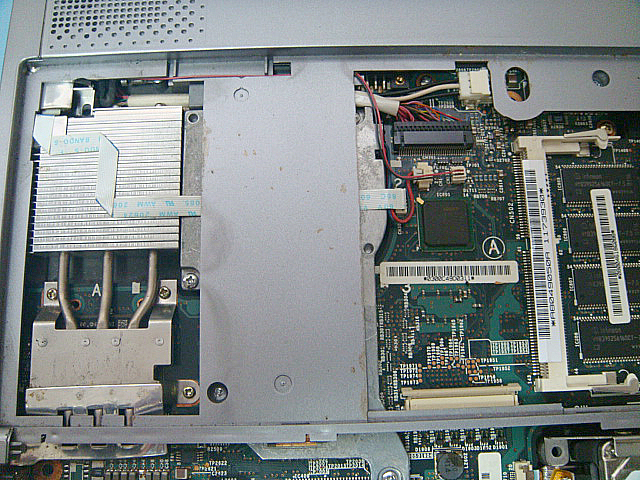

ヒンジ部のプラスチックカバーを外します。

次に両脇のカバーをプラスチックのツメを折らないように慎重に外していきます。

両脇のカバーが外れると全体を覆っている上部のカバーも外れます。

LCDパネルのコネクター部を外します。

ヒンジ部のネジを外すとパネルが外れます。

ここまでバラすとパネルを交換できます。

C1同様にカッターで偏光板フィルムを剥がしていきます。C1ほど吸着していませんが面積が多いので結構かかります。

偏光板フィルムが剥がれた状態。まだガラスパネル上にのりが残っているので除きます。7449

のりをきれいに拭き取った状態。

あとは偏光板フィルムは90度位で一番発色が良い角度で貼り付けて元に戻して完成。

コスト的には偏光板フィルムが1,000円前後で超強力粘着剤はがしスプレーが800円、カッターとプラスチックヘラは100円なのでそれほど費用はかかりません。根気があればできるのでビネガーシンドロームに嫌気を感じる方はトライしてみてください。

VAIO C1,XG,VJ,VS_v

ビネガーシンドローム状態のジャンクなC1(2世代、3世代) 3台(PCG-C1 XG,VJ,VS )をフィルムを剥がして糊を除去、偏光板を交換しました。

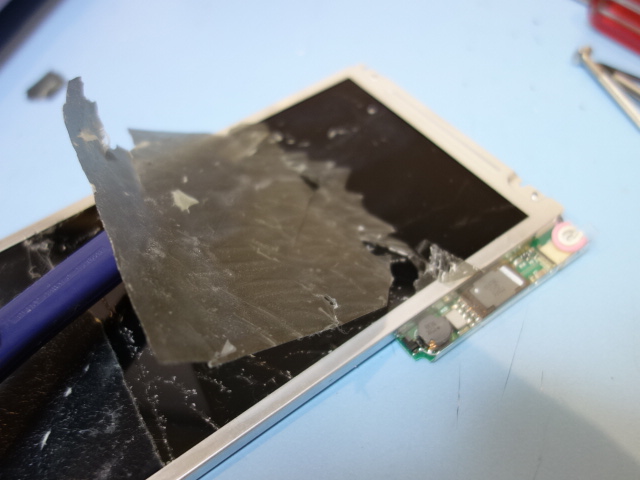

結論から報告しますが1部失敗でした。液晶パネルの変色した偏光フィルムをカッターで剥がすまで問題ありませんでした。

C1パネルの偏光フィルムは糊の接着が良く、なかなか剥がしづらいのが難点です。

やってしまったのは糊剥がし剤(有機溶媒)と洗浄用に使用したエタノールを長時間パネル上に放置してしまったことです。糊の剥がし方は過去記事を参照してください。

見た目はきれいに剥がれています。

本体にパネルを装着して電源を入れて見ます。

バックパネルが発光するとムラが発生していました。

更に偏光フィルムを重ねてみると酷い状態に。

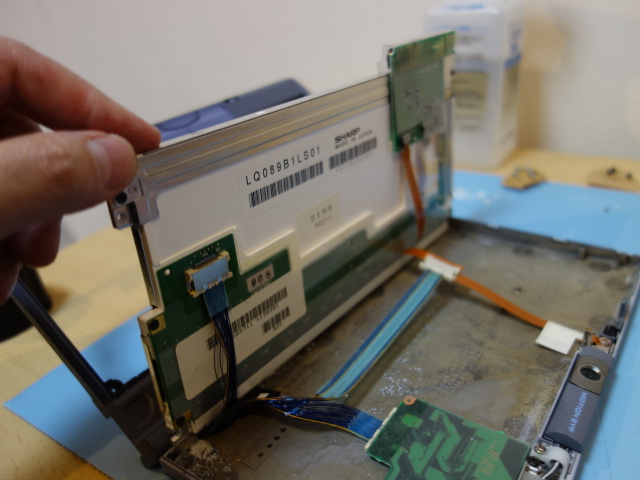

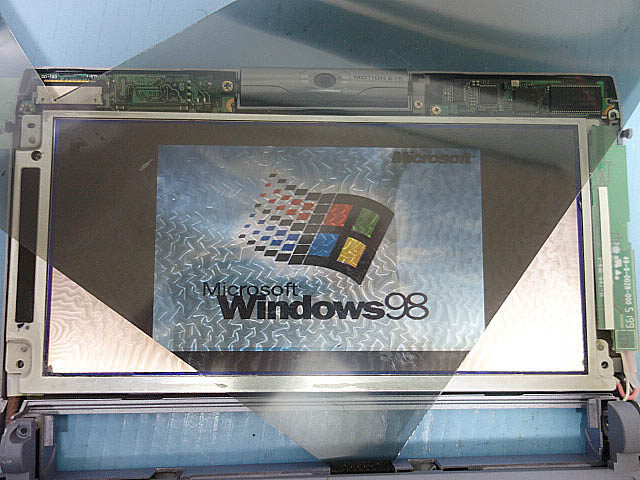

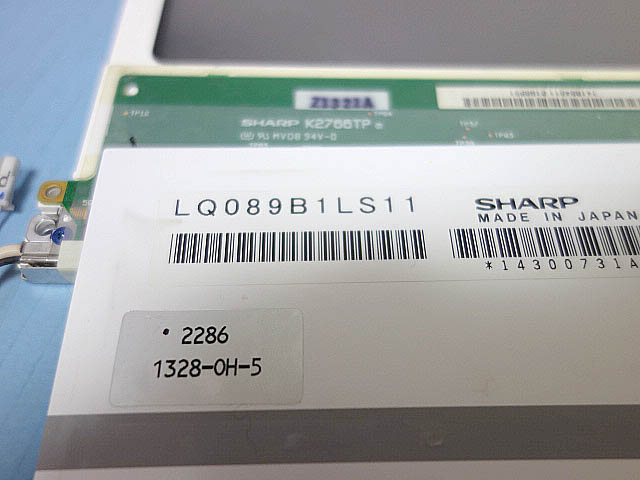

このパネルはシャープ製のLQ089B1LS11という製品でさすがにネットでも売っていません。(海外では購入できるようですが)

パネルを分解してみたところ液晶パネルは複数層になっていてパネル奥にある反射フィルムと反射パネルが変性しています。

ビネガーシンドローム状態のパネルを予備も含め4枚を処理しましたが2枚はこのような反射パネルの変性でムラが酷い状態、1枚はムラは若干ありますが使えそうです。2枚は成功したという結果でした。写真は成功したパネル。

成功したパネルは偏光フィルムをかぶせると問題なく表示されます。

成功したパネル2枚はPCG-VJとVSに装着し、若干ムラ気味のパネルはPCG-XGに装着しました。(写真はVS)

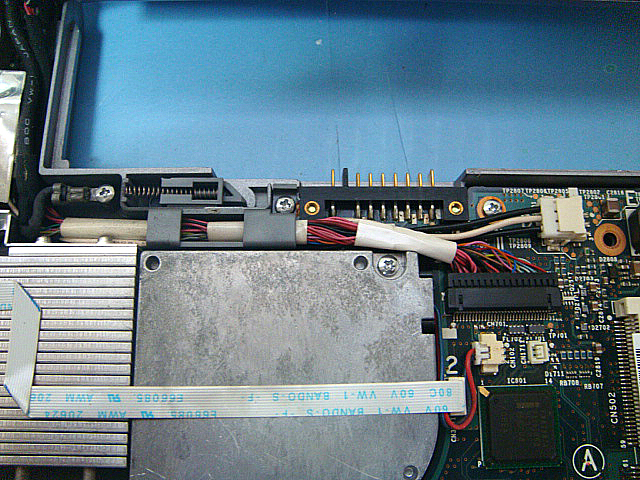

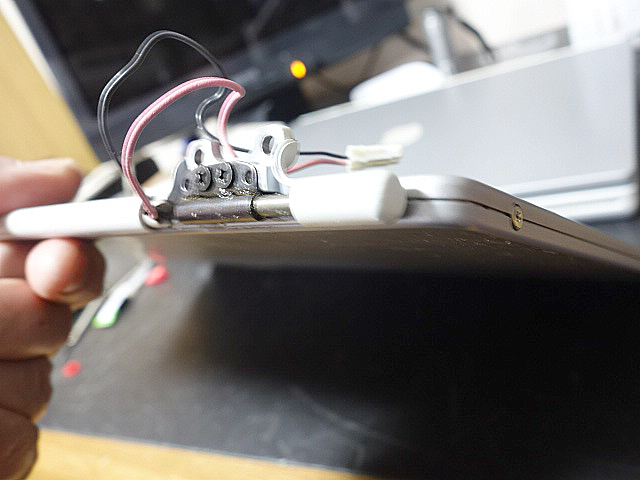

C1液晶は2本のコネクターを本体に接続します。

ヒンジはネジ2本のみで固定されています。特にこのネジ山を壊すと致命的

左右のヒンジキャップは上手に外さないと簡単にヒビが入ります。

本体の上部パネル。電源スイッチのコネクターは接続しづらい。

なんとか完成したC1。今回の液晶パネルの糊の除去の失敗は糊剥がし剤と洗浄用のエタノールを他の作業を並行して行っていた為に液晶上に上時間放置状態(30〜1時間)でそれぞれの溶媒が液晶内部に侵食し反射フィルムと反射板の変性になったと考えられます。その後行った2枚のパネルは糊剥がしは10分程度で処理したものは問題なかったため短時間の処理が必要でした。次回は完成した3台を紹介したいと思います。

※ちなみに後日液晶割れしたC1パネルから反射フィルムと反射パネルを取り出して入れ替えてみました。

液晶自体はダメージがなかったので問題なく表示されました。

VAIO R505R_v

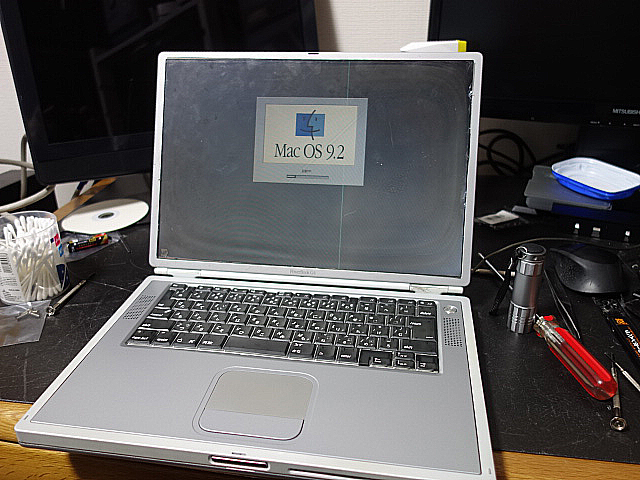

MacBook G4 Titanium_v

2.変性した偏光フィルム剥がしとヒンジフレーム補強

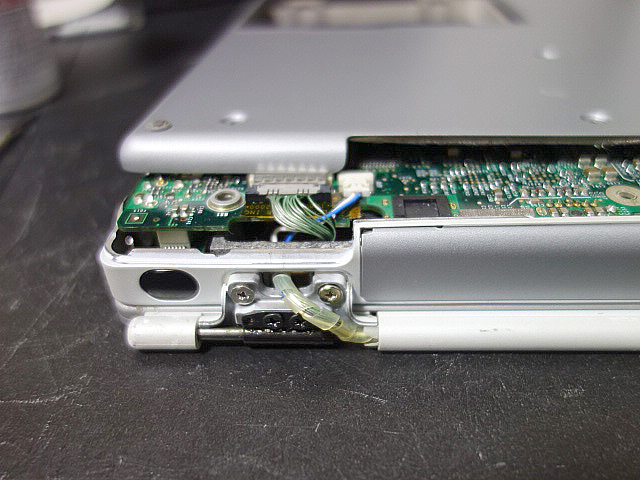

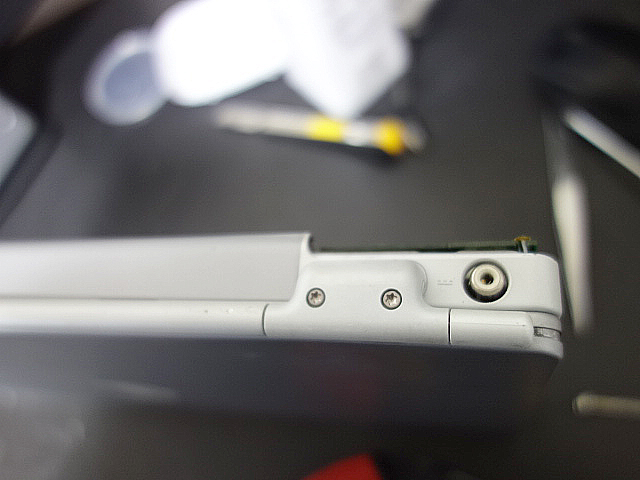

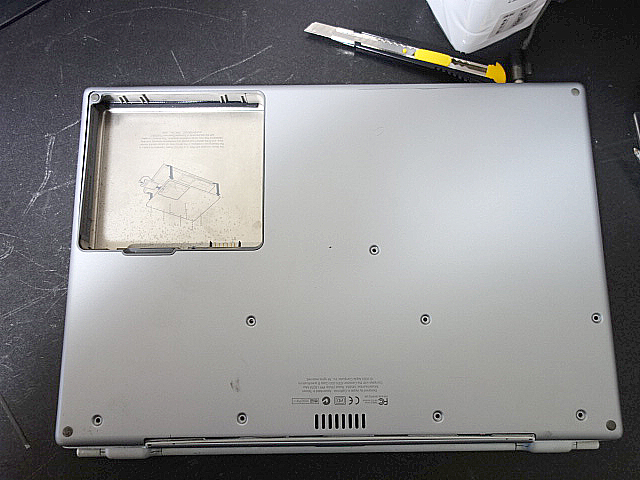

パネルのフレームを外して行きます。フレームは4カ所のネジのみでした。

ヒンジ部の黒ネジ2本外しますし、カバーも外れます。

ヒンジ部の黒ネジ2本外しますし、カバーも外れます。

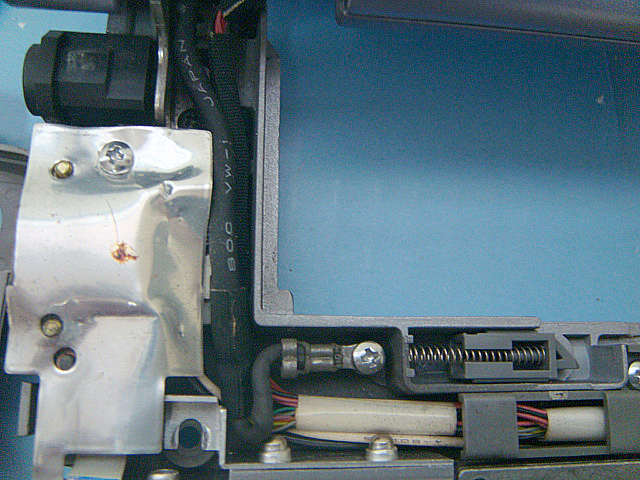

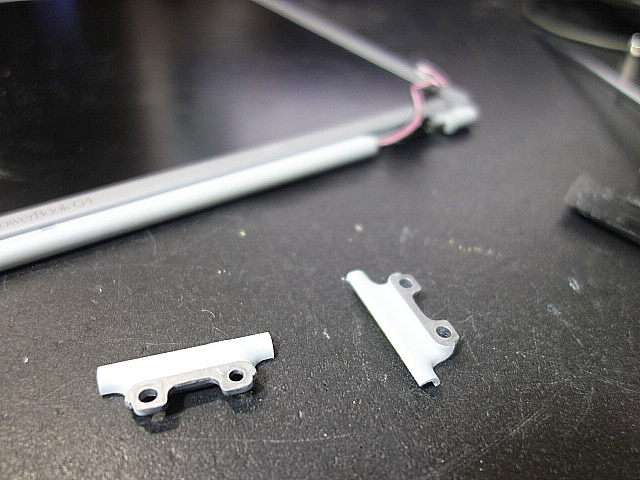

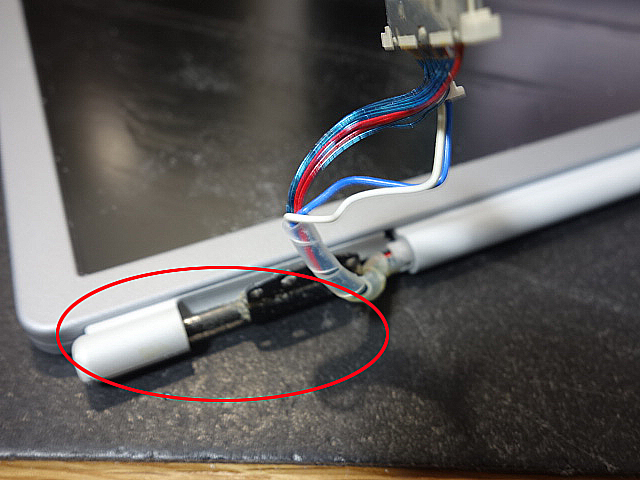

ちなみにこのモデルはヒンジ部フレームの強度に問題があり、パネルの開閉でこの部分がよく破損します。

ちなみにこのモデルはヒンジ部フレームの強度に問題があり、パネルの開閉でこの部分がよく破損します。 このパネルも右側ヒンジの強度が弱く折れそうなので入れ替えます。

このパネルも右側ヒンジの強度が弱く折れそうなので入れ替えます。 ヒンジはネジ1本と接着剤で固定されているだけです。

ヒンジはネジ1本と接着剤で固定されているだけです。 予備のヒンジ。これをフレーム内に入れて、瞬間接着剤で固定します。

予備のヒンジ。これをフレーム内に入れて、瞬間接着剤で固定します。

カーボン製ヘラで手前のフレームを外して行きます。ここで驚かされたのは通常国産PCのパネルフレームはネジのみで固定されていますが、このパネルは4カ所のネジ伊以外は接着剤で固定されています。

カーボン製ヘラで手前のフレームを外して行きます。ここで驚かされたのは通常国産PCのパネルフレームはネジのみで固定されていますが、このパネルは4カ所のネジ伊以外は接着剤で固定されています。

かなり良い状態に戻りました。

かなり良い状態に戻りました。