Pedionペディオン(三菱) 1997年 HDDの故障

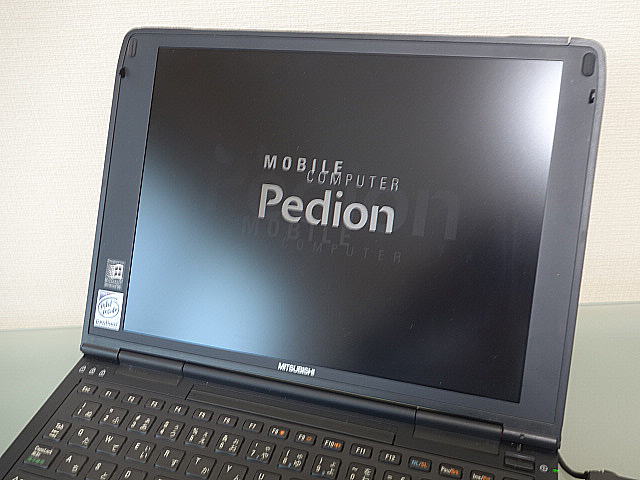

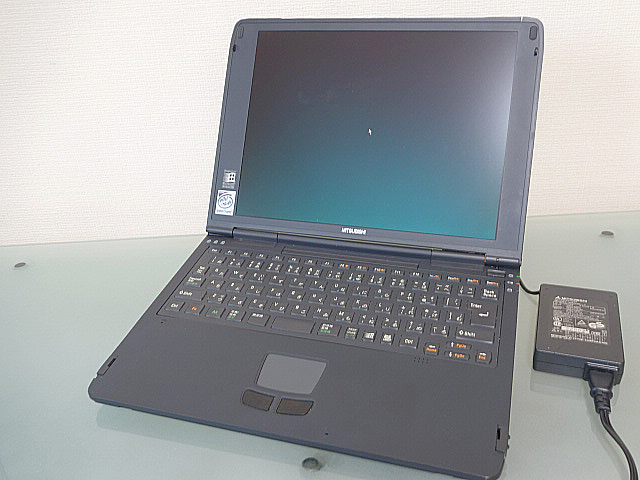

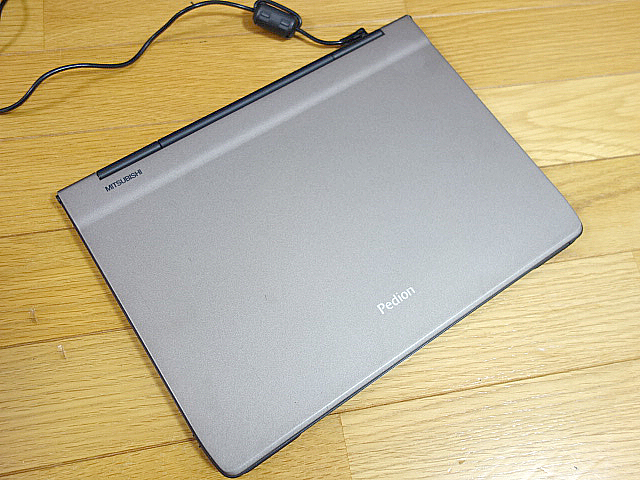

当時の三菱の技術を惜しみなく出し、完成させた超薄型・軽量のA4サイズPC。

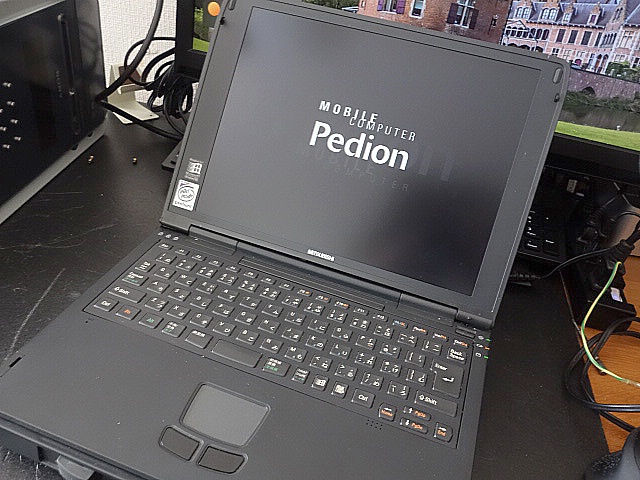

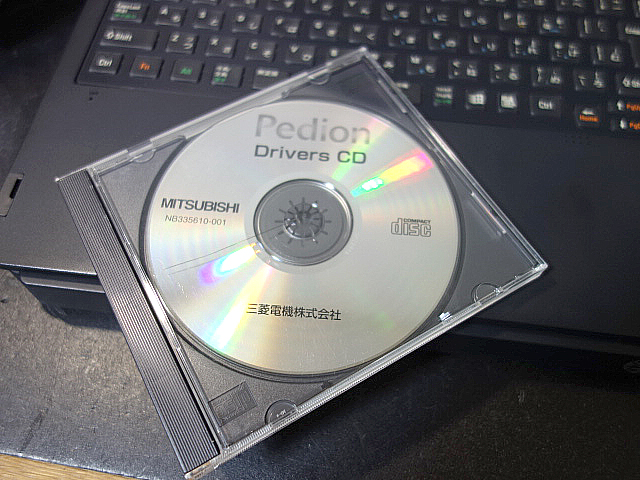

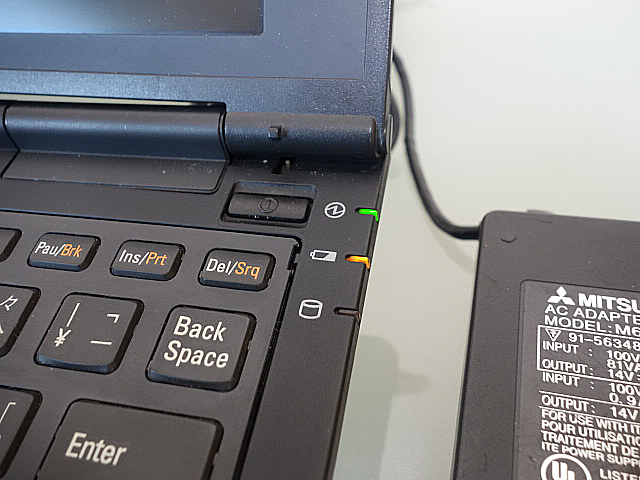

DriversCDが見つかり、久しぶりのPedion。前回紹介したのが2011年3月だったので10数年ぶりに電源を入れ見たところ。

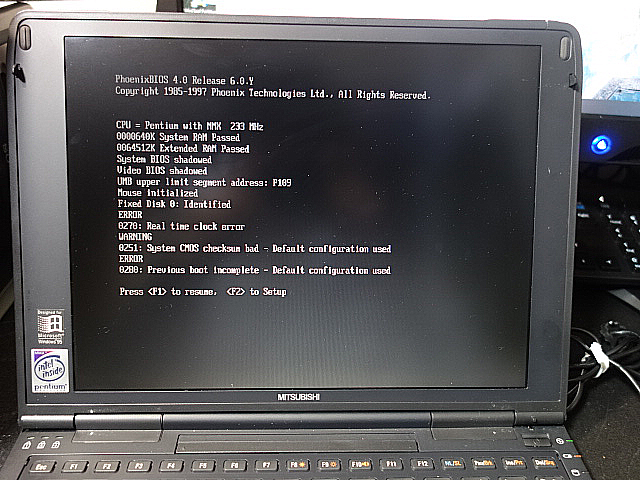

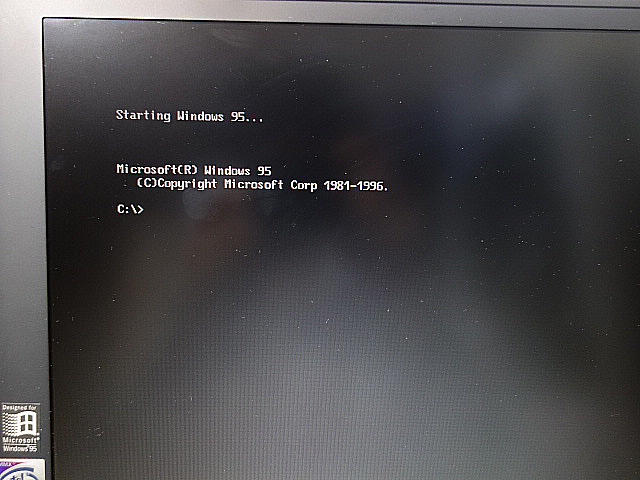

起動画面が表示されましたが、そのまま進まず。

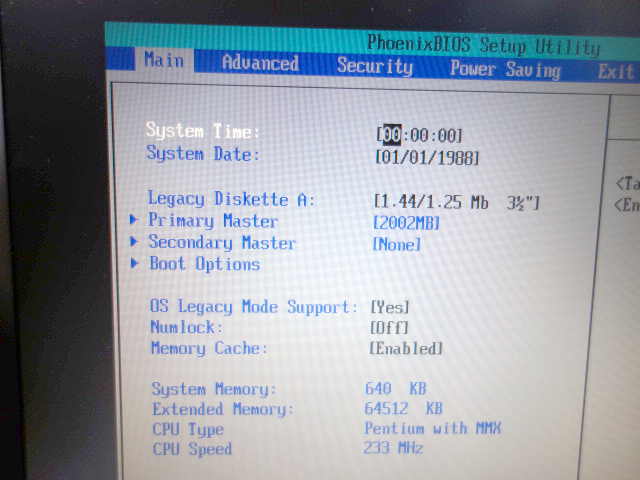

BIOS画面ではHDDを認識していませんでした。

Pedion自体は1997製なので仕方ないですが、当時の三菱PCはBIOS環境がシビアでHDDの入替(増設)はできればやりたくなかった。

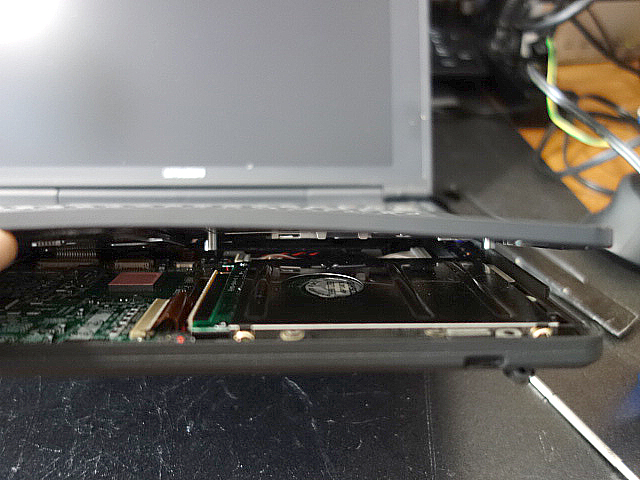

当時としては超薄型設計もあり、ボディ全体に遊びがないのでなるべく分解したくなかったのですが、起動しないまま放置も出来ず、分解を試みました。

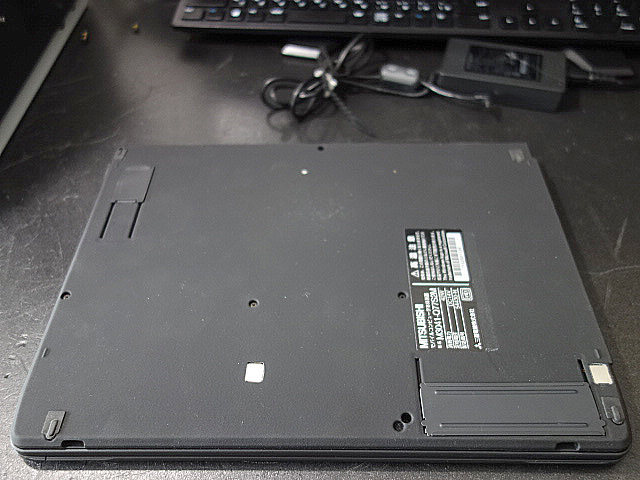

底部からアプローチしてみました。隠しネジもありましたが全て外して行きます。

マグネシウム製の薄型ボディを割らないよう(強度があまりありません。)に気をつけながらヘラを使って開けていきます。 HDDはキーボード手前に配置されていました。

パット部を開いていくとHDDが見えてきました。IDEタイプで手前のネジ2本外すと取れました。

東芝製の2.1G タイプです。手持ちも2.1Gが2台ほどありましたが厚さが異なり入りそうもありません。当時としてはかなり薄型を採用していたようです。

手元にある4G、12Gを差してみましたがアクセスランプを点滅しますがBIOSが認識してくれません。(写真は東芝製4GB厚さは丁度いい感じでしたが)ネットを見るとBIOSでシリンダ数、セクタ数設定が必要とありますが、以前VAIO 505でも同じ事象がありましたが覚えていないのでスルー。

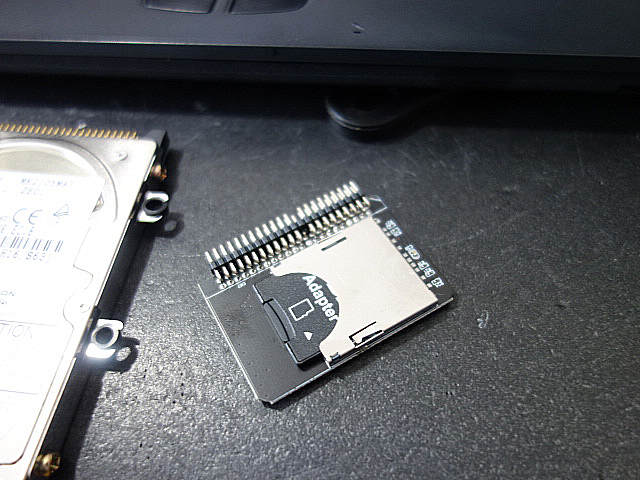

しかたなく、同時期のlet’sNoteやThinkPad、VAIOにも行っているIDE-SD型SSDを試してみることに。

SDカードはHDDと同様量2GBを使用して挿入してみました。

IDEコネクタに差すとこんな感じになります。

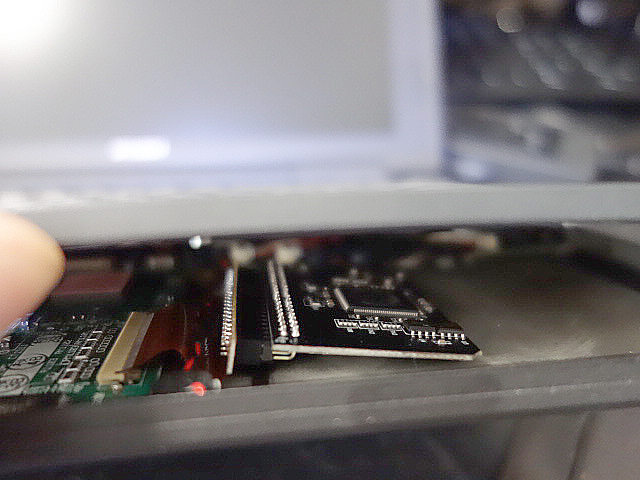

マウンタ使えないのでそのままネジ止めすることに。

電源を入れるとPedionロゴが表示され内蔵電池が切れているのでPress to resume, to Setupと表示されお約束のF2キーを押すとBIOSが起動します。

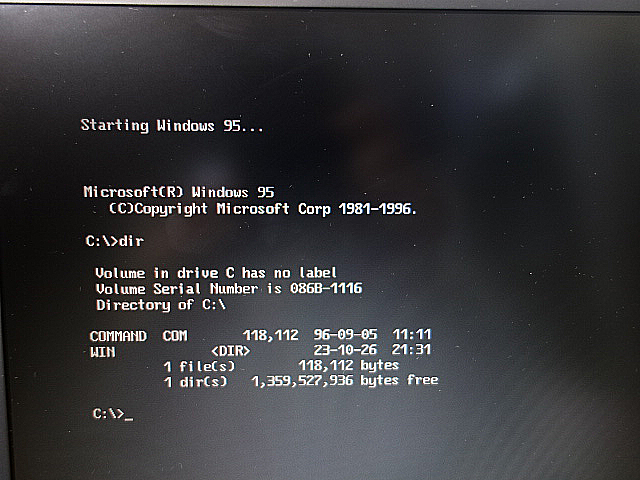

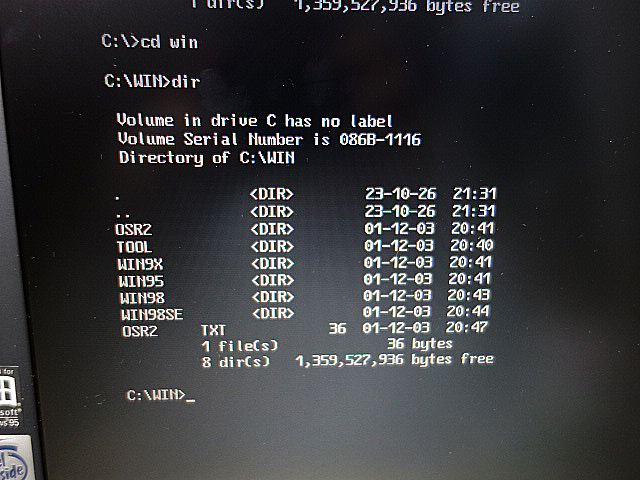

その後Cドライブ(SSD)からDOSが起動します。

このSDカードにはあらかじめWindows95のシステム(E版)入りでフォーマットし、更にOSディスク(Win95,OSR2,Win98,Win98SE,WinME)の中身をフォルダにコピーしてあります。

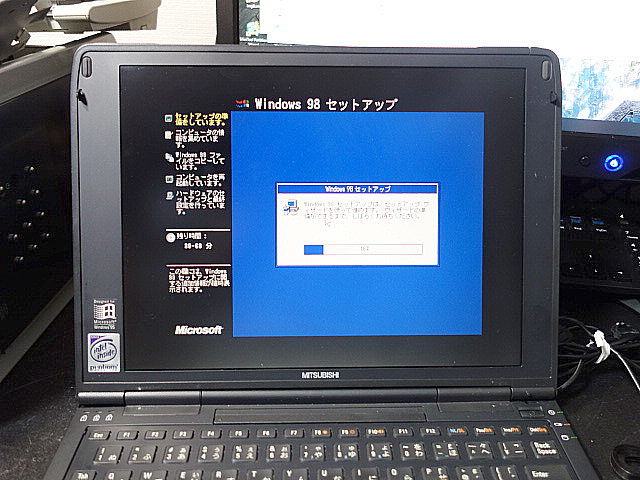

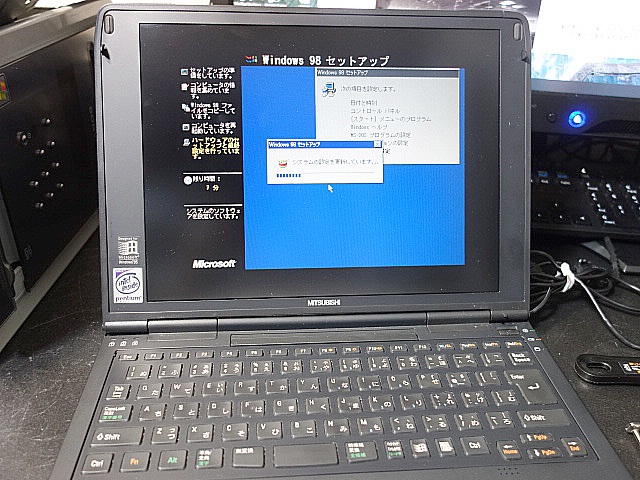

DOSコマンドで移動し、今回はWindows98をインストールしてみました。

メモリからのコピーなので20分程度でインストールが完了。

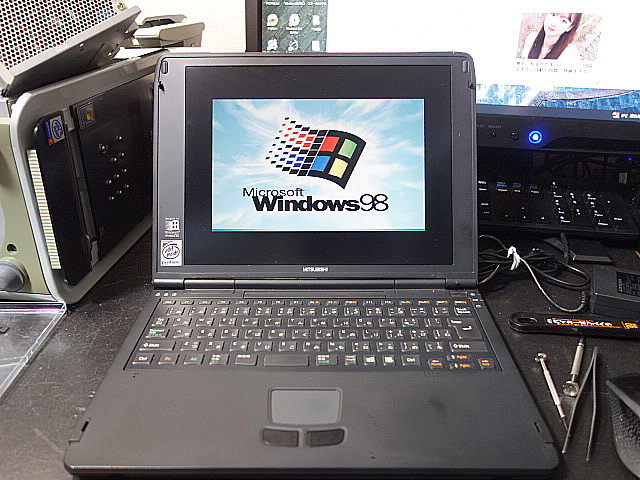

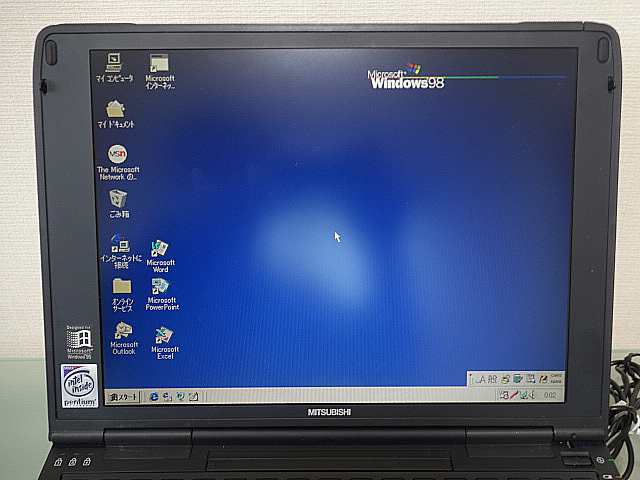

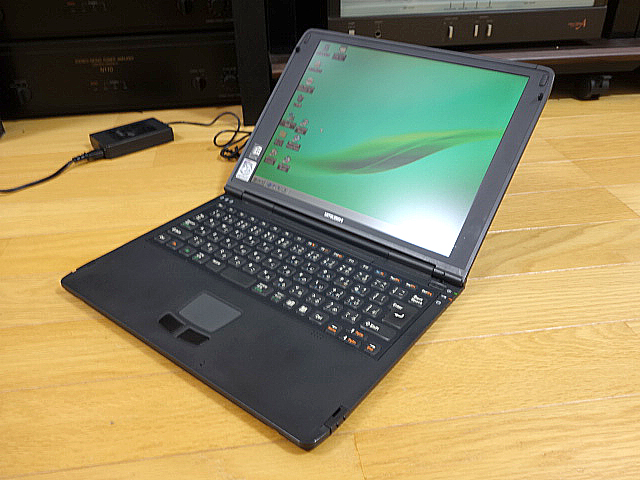

素のWindows98が起動しました。

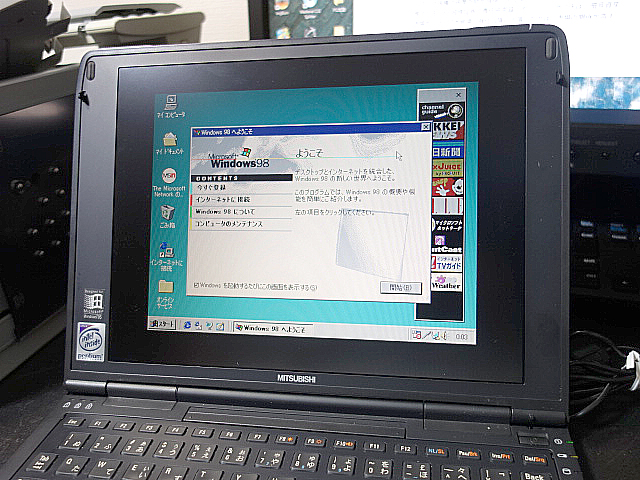

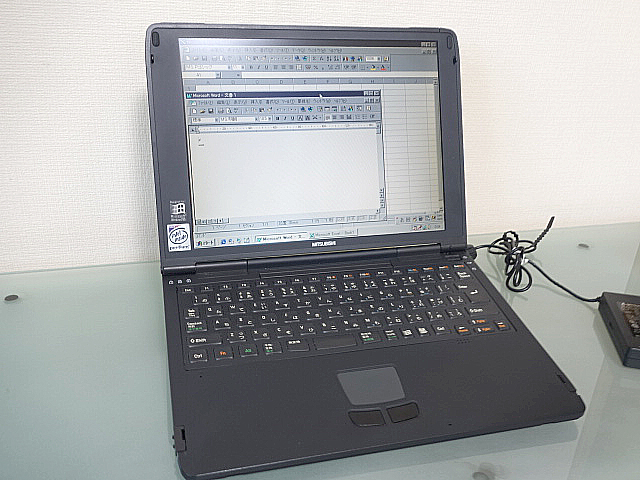

デバイス系はドライバーは結構問題なく、デバイスマネージャーもerrorは出ていないのでの前見つかったPedionDriversCDを使ってディスプレイとPCカード用のドライバーだけインストール。

ディスプレイドライバーはVGA(600×480)からNeoMagic MagicGraph128(SVGAの24bitカラー)になり復元完了です。

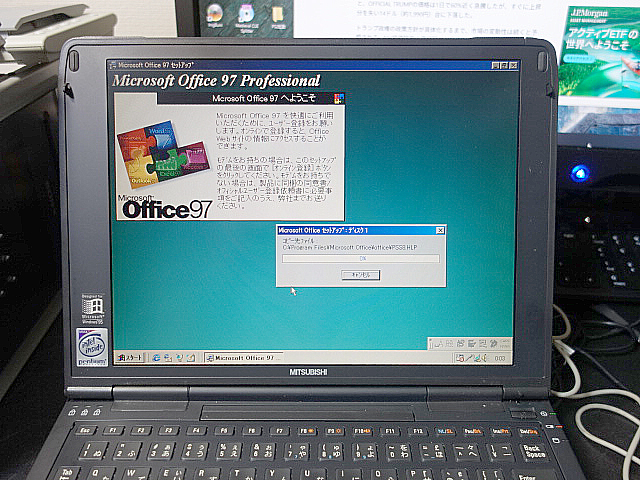

特に専用のアプリケーションがあるわけでもないのでOfiice97を評価用としてインストールして完成です。

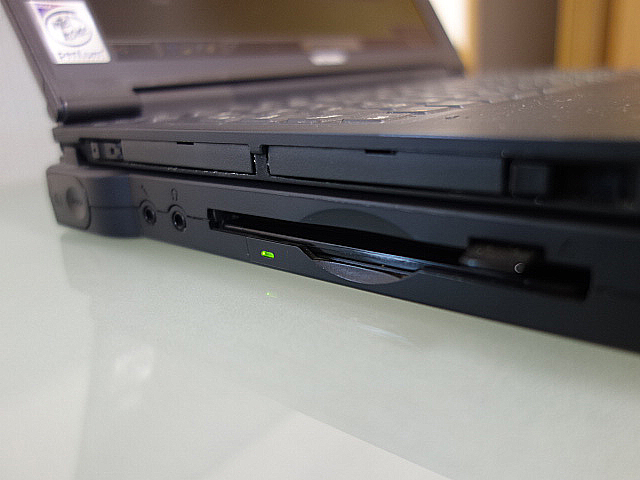

本体以上に分厚い拡張ユニット(FDドライブ、CD-ROMドライブ、ステレオスピーカー、各種インターフェイス)もFDやCD-ROMの読み込みも行えました。

HDDの入替も完了して、久しぶりに動かしていこうと思います。

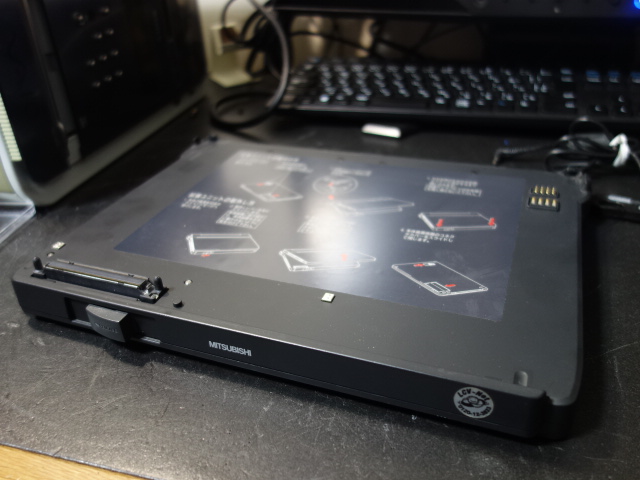

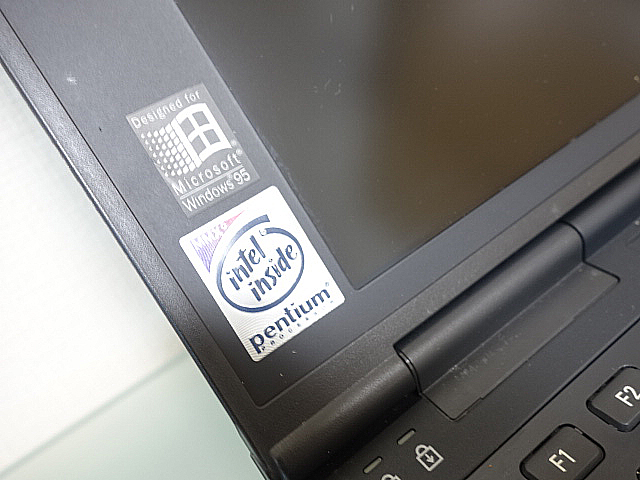

このPedionは、筐体は厚さ18mmという薄さを実現し、ニッケル水素が主流だったバッテリーもノートPC初のリチウムポリマーを実用化し、ボディもマグネシウム合金製など当時の三菱の技術を惜しみなく出した1台でした。

当時、かなり薄いと感じたDEC Ultra high Noteは厚さ25mm、その後発売されたVAIO 505EXTREMEでさえ21mmでした。

ボディは薄型マグネシウム・ダイキャスト製、VAIOのようなマグネシウム素材の劣化は見られず、比較的状態はいい感じです。

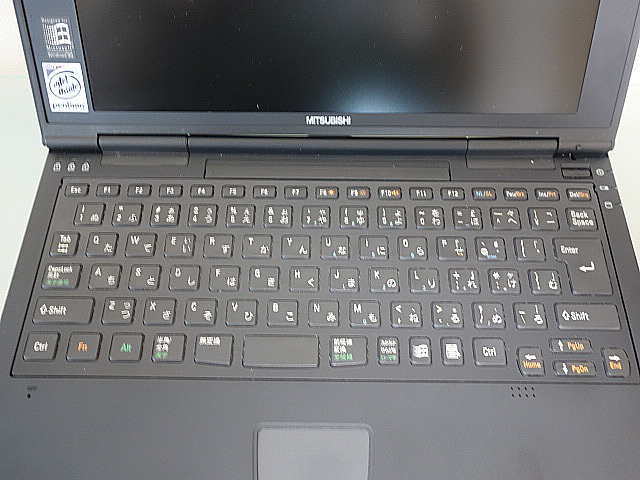

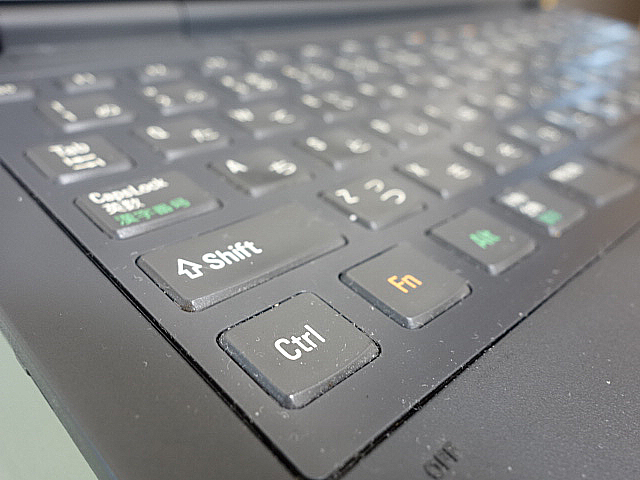

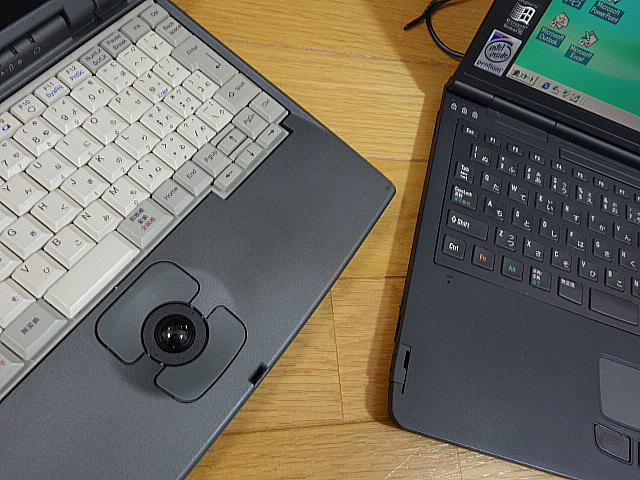

キーボードだけは薄さを追求したあまりに犠牲(ラバー型)を生じる部分で鍵打感を感じる作りではなく不評でした。

当時、ボディを徹底的に薄くするにはキーボードを犠牲にするしかなかったのかもしれません。

スライドパッドも小型でポインターの移動範囲が狭い。

正面左側はシャッター式PCカードスロットを横に2基搭載しています。

厚さはギリギリのサイズです。

背部は電源とUSBとシンプル。インターフェイス系は拡張ユニットに依存していました。

スペック的にはMMXPentium233MHz、メモリ64MBと当時のスペックとしては問題ありませんでしたが価格た高かった。本機の仕様でも60万超えだったと思います。

LCDは12.1inchのTFT液晶(SVGA:800×600)これがXGA(1024×756)だったら最強でした。

電源を入れます。SSD化したので静かです。

ハードウェア的にはMMXPentium 233MHz、メモリ64MB、SSD2GBで今ではかなりのロースペックな環境ですがWindows98自体が軽いのでSSDの環境下でメモリ64MBあると、以外とサクサク動いてくれます。

リカバリーディスクもドライバーしか入っていなく、評価用としてOffice97(Word,EXCEL,POWERPOINT)をインストールしてみました。機能的には古いですがレスポンスはいい感じでした。

本体以上に厚みのある拡張ユニット(M6024-1)

FDドライブ、CD-ROMドライブ、ステレオスピーカー、各種インターフェイス。

FDとCD-ROMは読み込みが行えました。

プッシュ式のスピーカーは独創的でした。

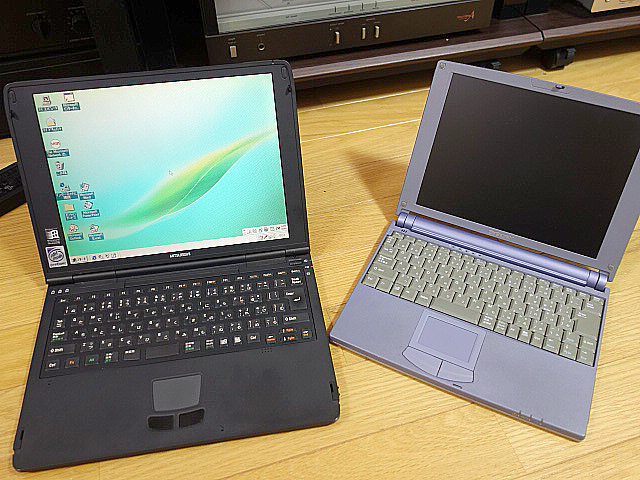

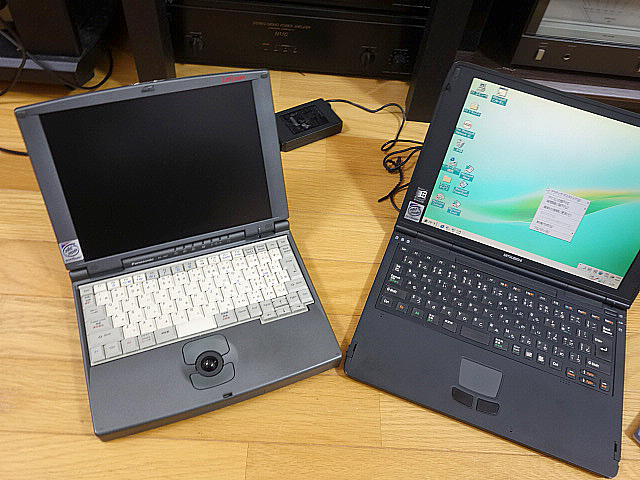

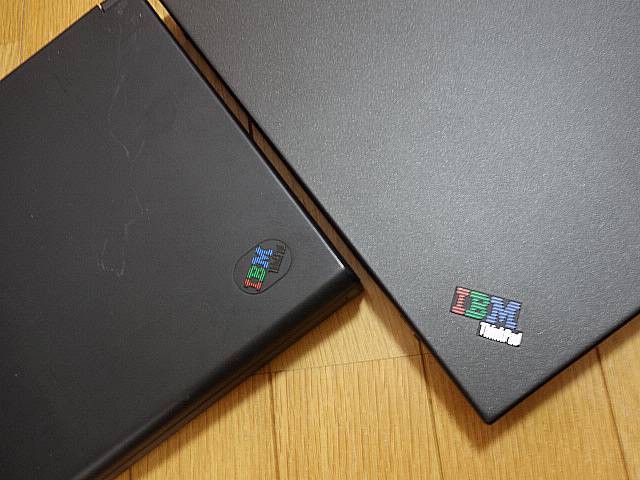

同時期のノートPCを並べてみました。

薄型小型の代名詞、初代VAIO505(1997年)MMX-Pentium133MHz,10.4インチTFT(SVGA)重さ1.35kgというB5ファイルサイズ。

厚みはPedionのほうが薄い。しかし拡張性、キーボード、バッテリー、専用アプリケーション、デザイン性などVAIOは総合的に上回っていました。

PanasonicのLet’sNOTE AL-N2 (1997年)MMX233MHz、10.4インチ(SVGA)、重さ 1.54kg

Let’sNOTEのトラックボールは優秀でした。しかしその反面、厚みが課題でした。

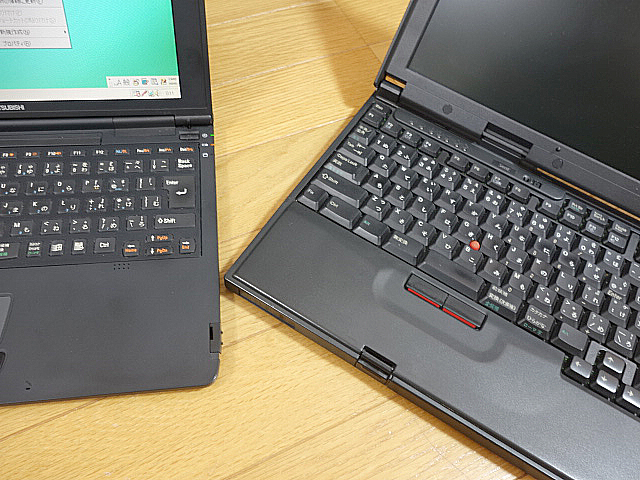

A4サイズでは以前紹介したThinkPad560E( 1997年)MMX Pentium-166MHz、12.1インチTFT(SVGA)、重さ1.9kgが同世代。

薄さではPedionが有利でしたが、キーボードの質感はThinkpadです。

560E出してきたらThinkPad570が出てきました。

560Eを更に薄さを追求したモデルだったと思います。(機会があればメンテして紹介したいと思います。)

当時、1番売れたVAIO505の仕様には若干かなわない感じもしますがA4サイズでこの薄さと軽さ、そしてハードウェア仕様は当時としては高いものでしたが、その分価格も高いのが売れなかった原因だったと思います。当時だったらPowerBook3400が買える値段でした。

本機はA4サイズて当時世界最薄の18mm,最軽量:1.45kgを実現し、当時の最先端MMXテクノロジーPentium(233MHz)を搭載し,12.1インチの大型TFTカラー液晶ディスプレイを含む高性能、高機能PCであったことは間違えのないことです。

コメント