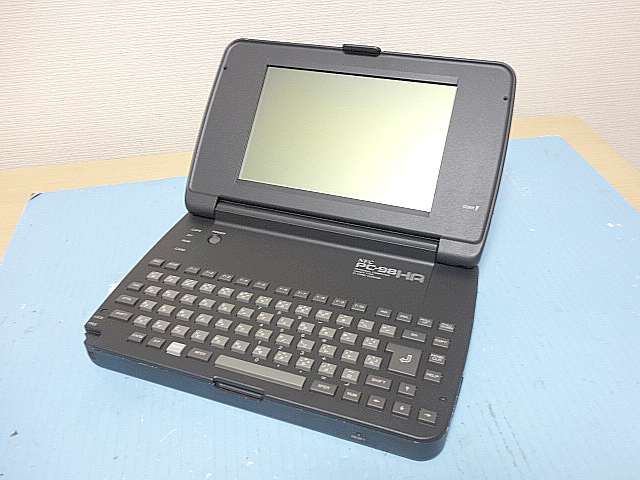

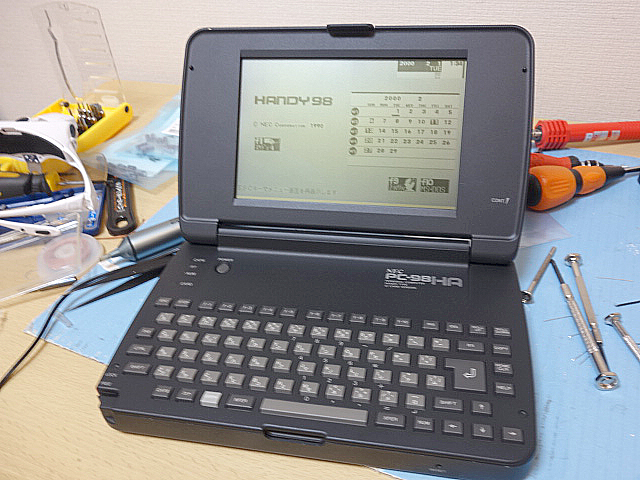

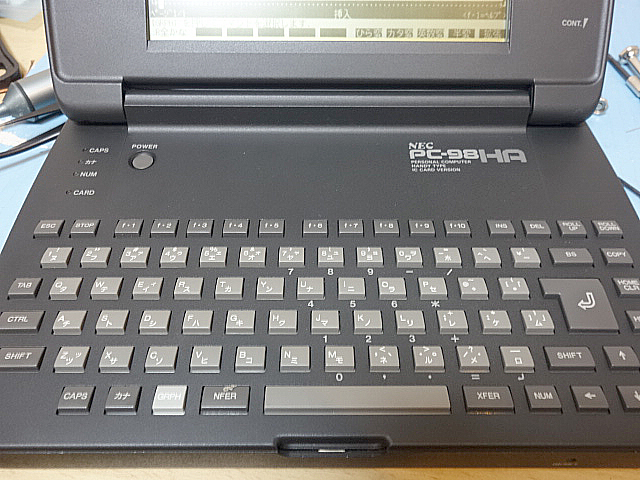

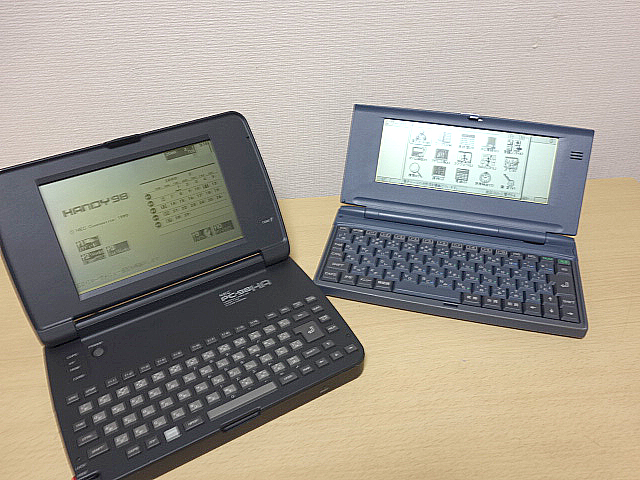

前回のモバイルギアとの比較で持ち出してきたNECが初めて作ったモバイルPCのPC-98HA。前回起動させたのがブログのログから2013年1月でした。

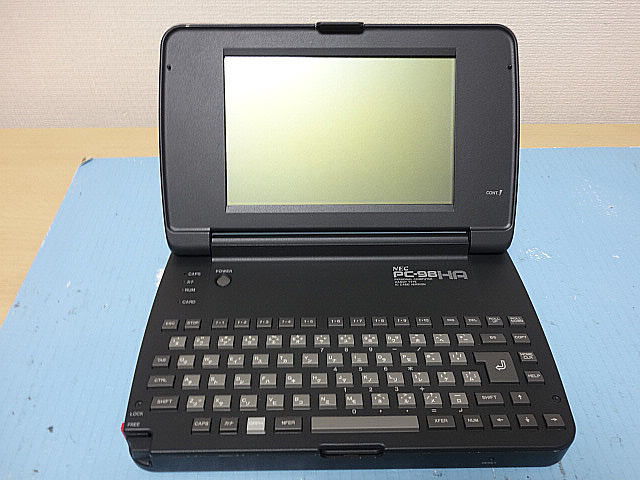

久しぶりに電源入れようとしたら残念ながら起動しませんでした。おそらく持病の電源の故障と想定され、電解コンデンサの交換を行いました。

まず、背部のバッテリーを外します。幸いにして98ノートに多いバッテリーの液漏れはありません。

ACアダプター横のネジを外します。背部はバッテリーカバーネジともう一か所の2つのネジを外すのみです。 9655

内臓電池も外し、後はプラスチックのヘラを使ってボディを外していきます。

内臓電池も外し、後はプラスチックのヘラを使ってボディを外していきます。

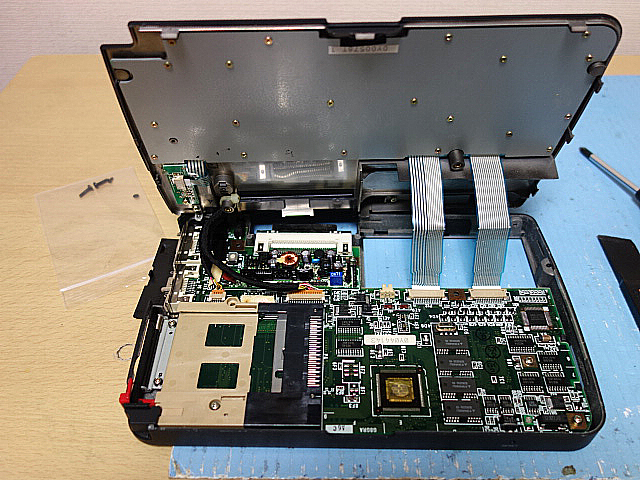

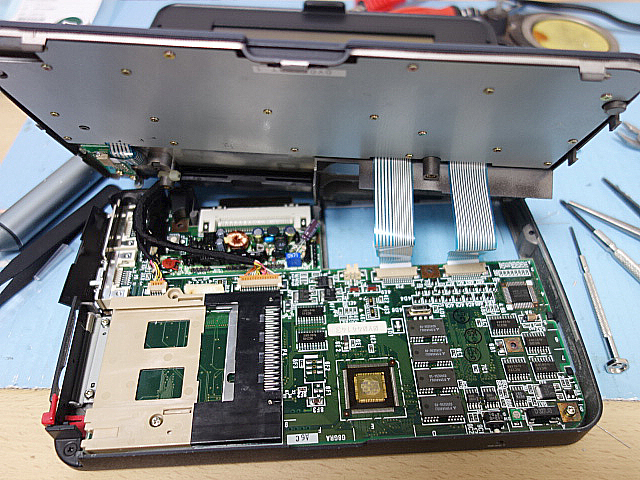

内部が見えてきます。LCDのケーブル2か所とキーボードケーブル2か所を外します。 9654

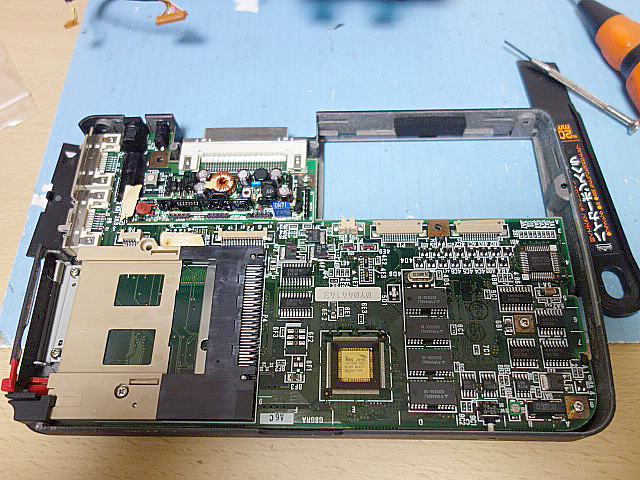

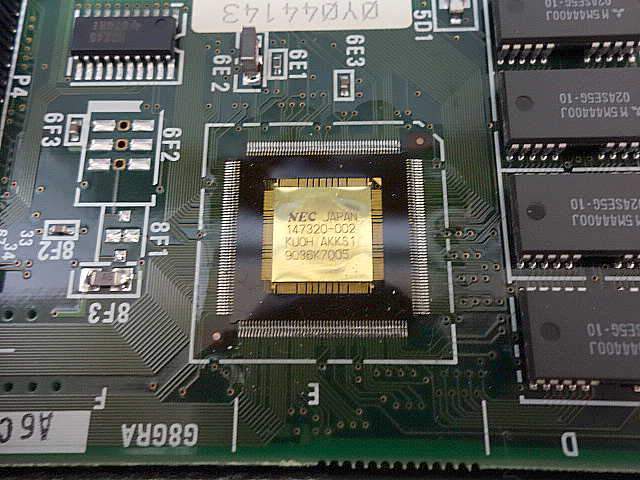

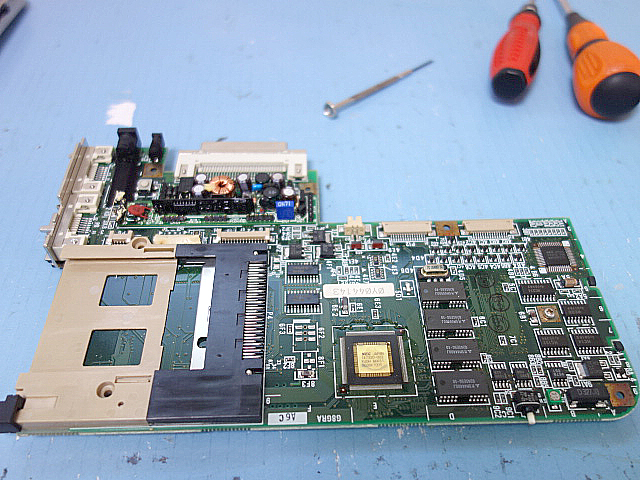

LCDとキーボードが外れてマザーボードのみとなります。マザーボードは小型化されシンプルな構造。

CPU:V50(10MHz)。NEC製の組み込み用途向けに設計された x86系 16ビット CPU

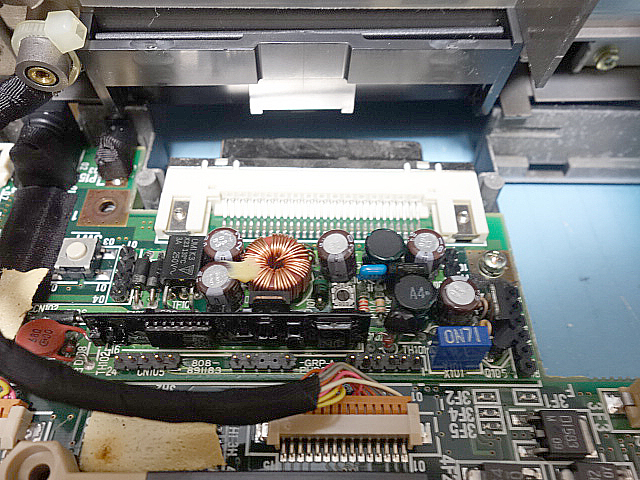

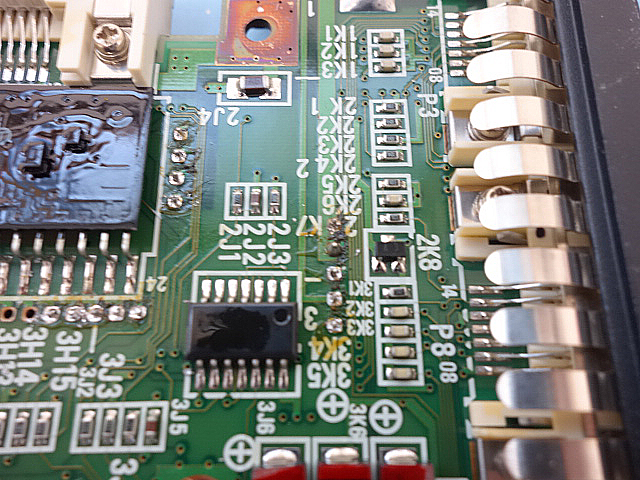

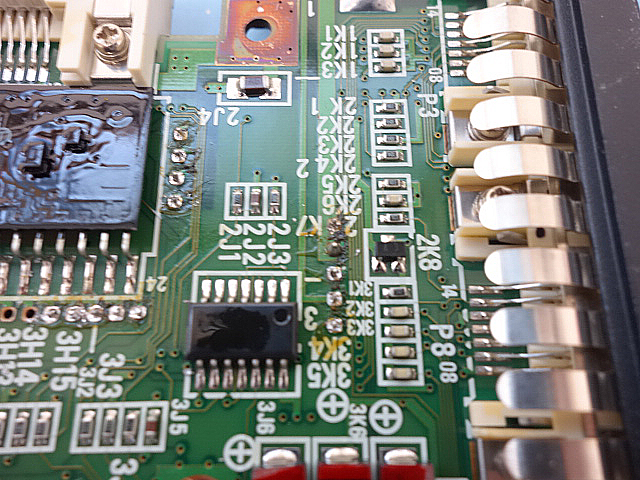

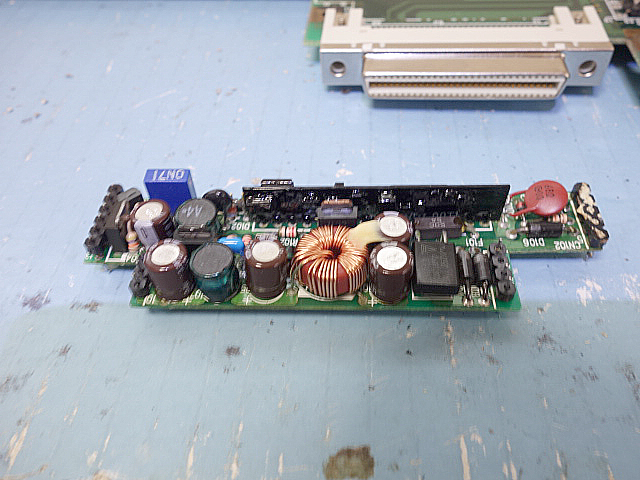

問題の電源周りのコンデンサ類。

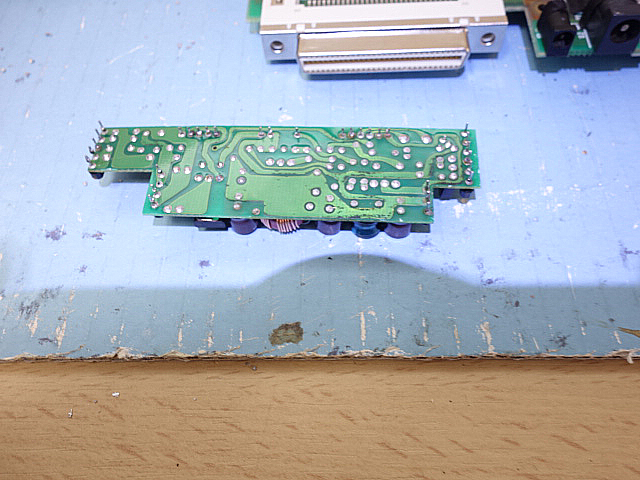

この部分は2層になっていてコンデンサの交換は剝がさないといけない構造。

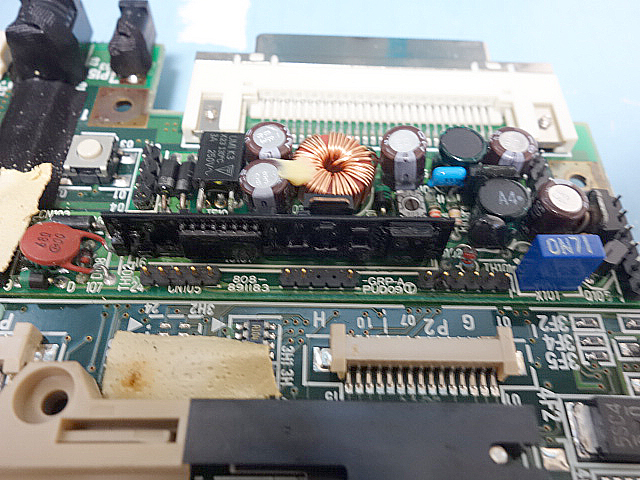

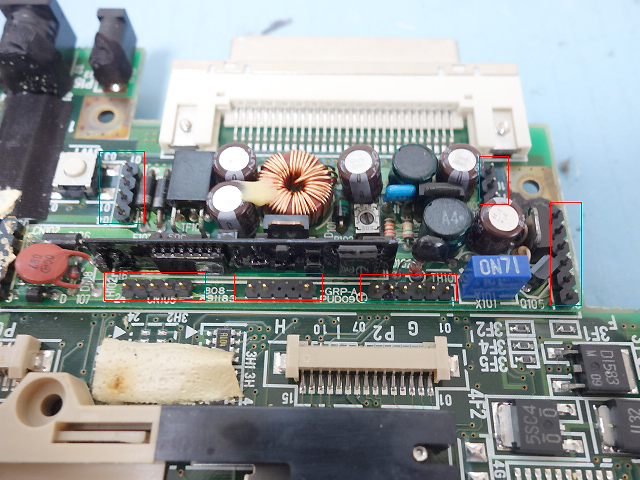

この赤枠の部分を背部から半田を取り除いて剥がしていきます。

この作業にかなりの時間を費やしました。

半田が剝がれてもなかなか外れませんでした。

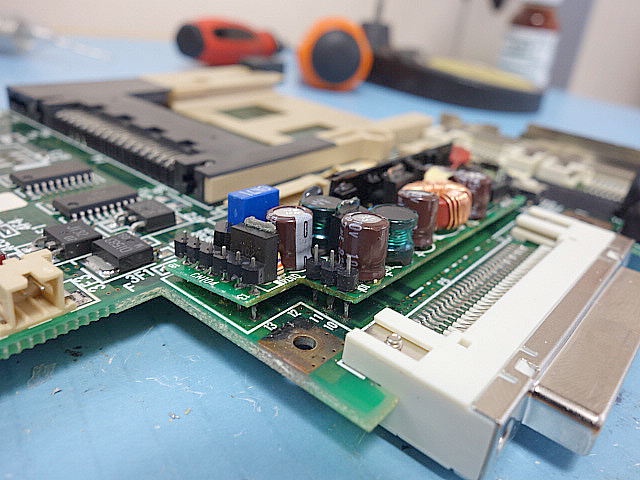

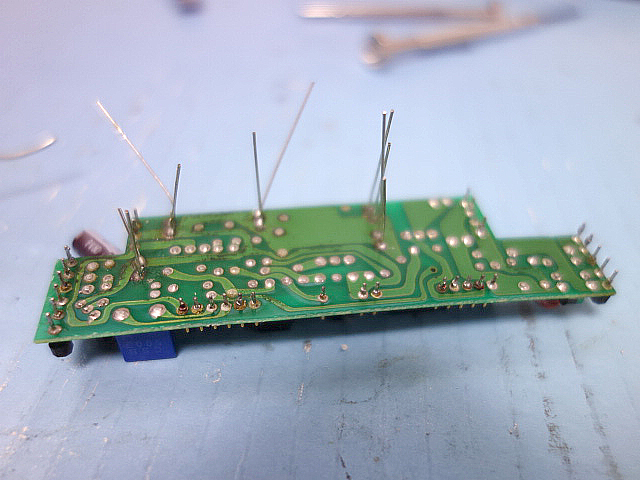

電源部分の基盤。ここのコンデンサを交換してみました。

抜けたコンデンサを外します。これが通常温度では半田が剥がれず苦労しました。

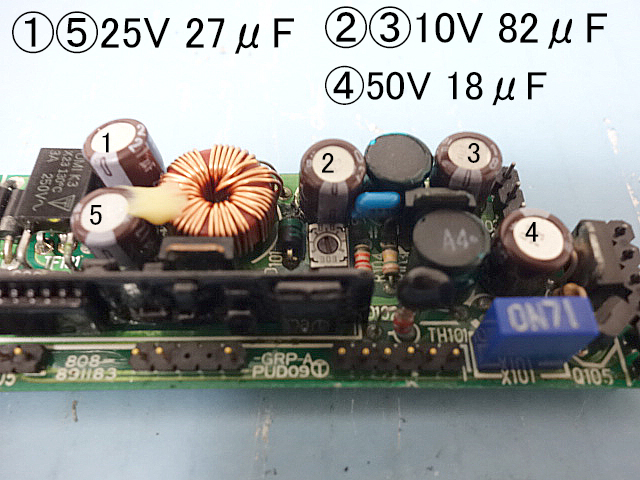

取り外したコンデンサ類。

電源部のコンデンサの構成です。

このコンデンサをネットで発注しましたが一部が欠品状態で2週間ほど到着までかかりました。

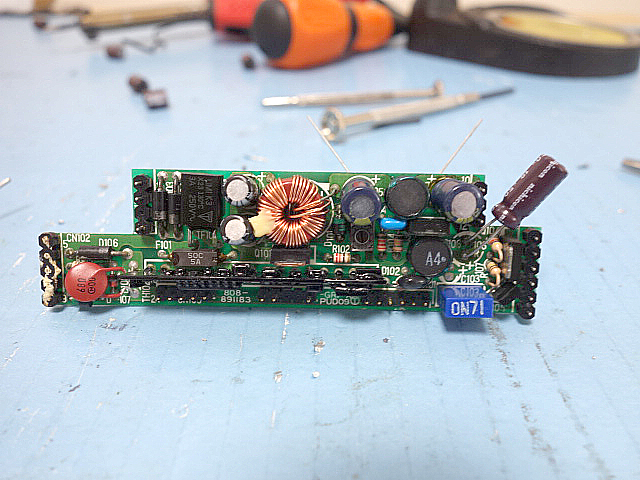

2週間放置状態でしたが気を取り直して交換。

元の状態に半田付けしていきます。半田を盛りすぎるとマザーボードに装着できないので注意。

後はケーブル差し直して元に戻します。

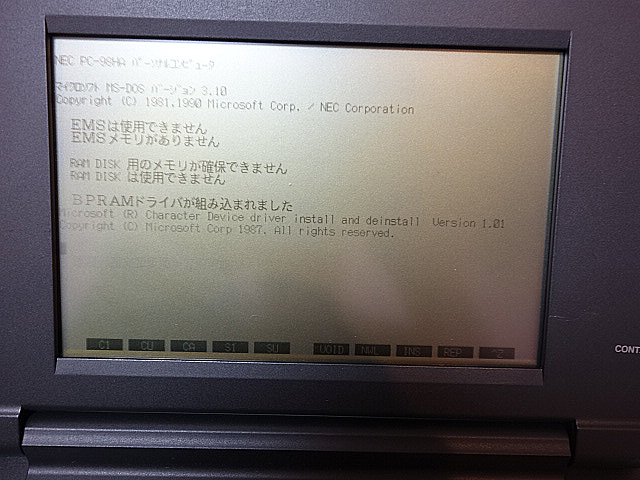

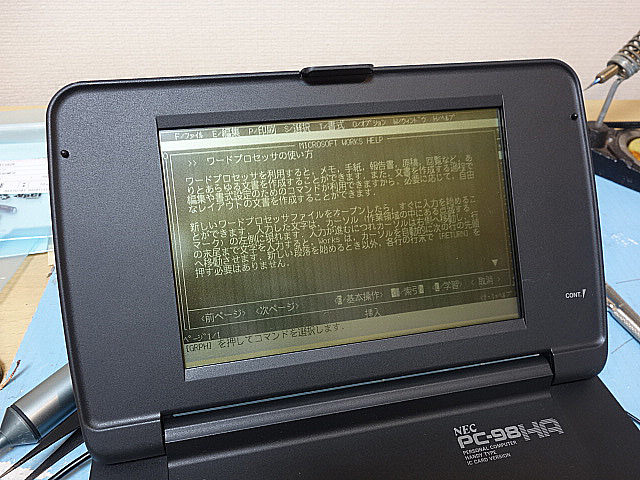

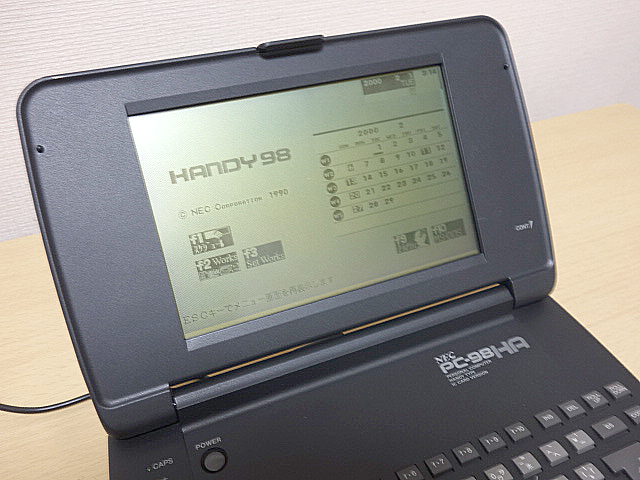

電源ボタンを押すと、初期化され懐かしいDOSから起動していきました。

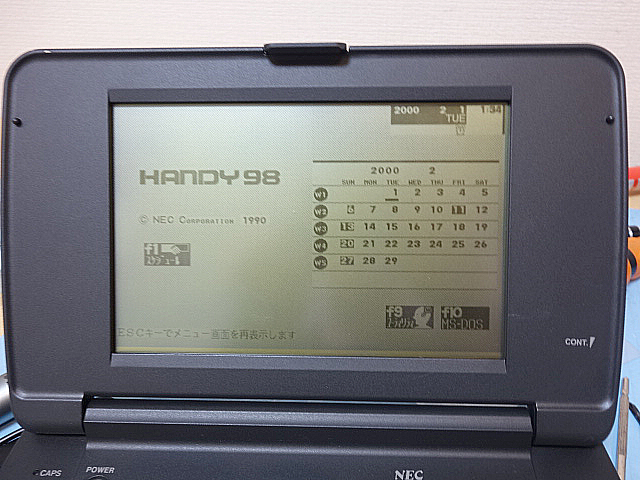

無事、メインメニューが起動しました。

コンデンサの到着と電源基盤に脱着に時間がかかり3週間ほどの作業になりました。(この作業はできればもうやりたくない)

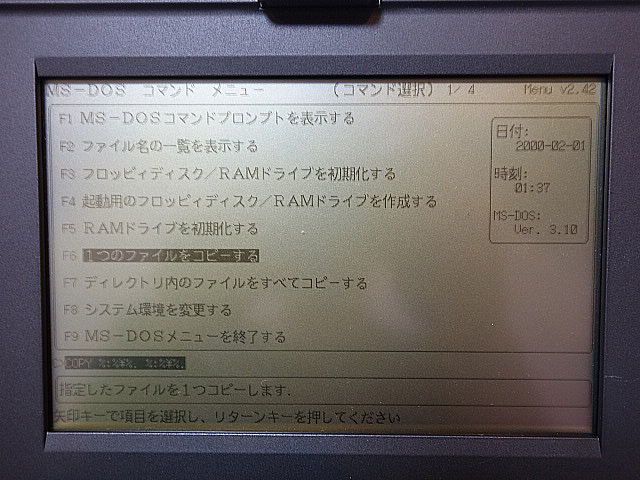

なんとか元の状態に復活しました。次に起動するのもまた10年後かもしれないので少し動かしてみました。 メインメニューからF10を選択するとMS-DOSメニューが起動します。ここでRAMディスクの初期をしました。

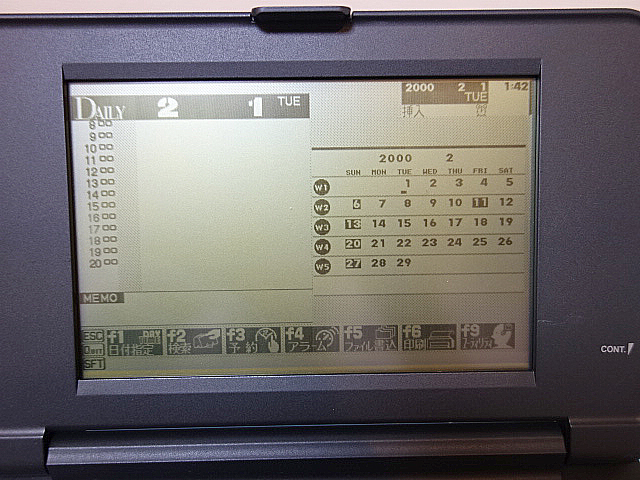

メインメニューからはスケジュール管理が動きます。

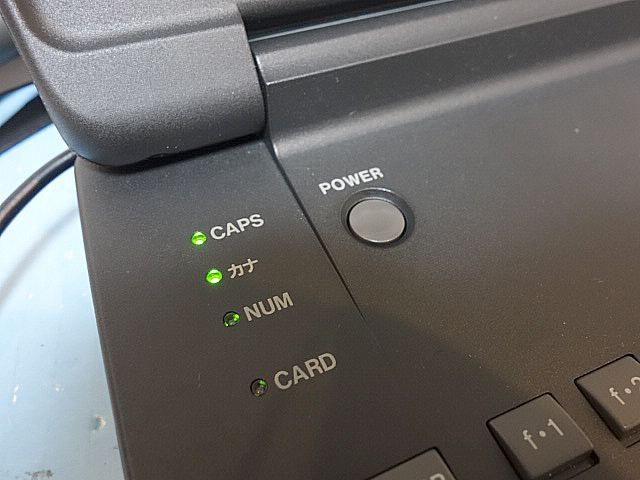

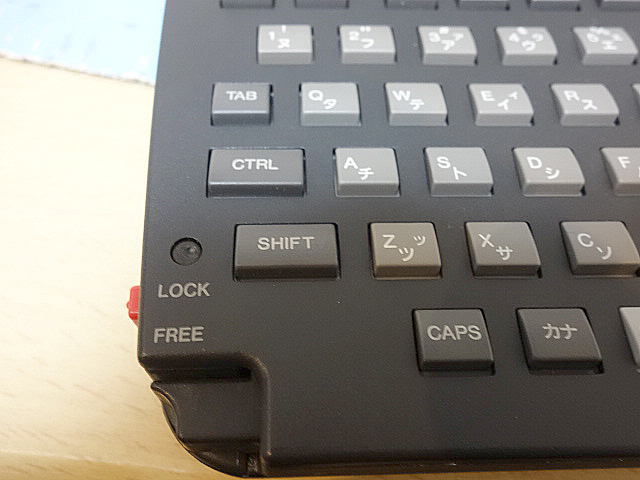

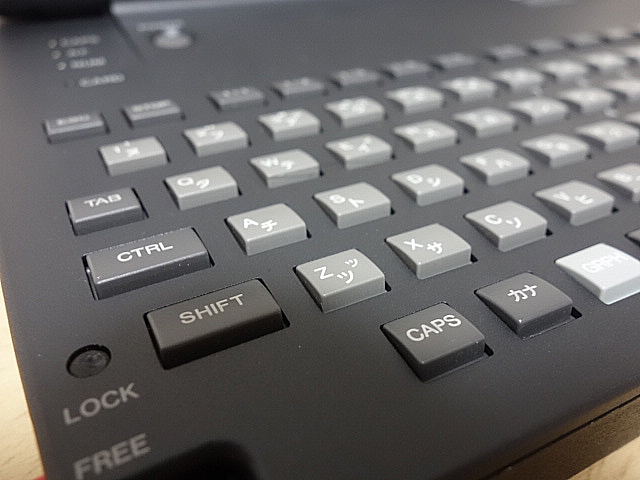

キーボード部も断線もなくCAPSロックやカナ切り替えも問題ありません。

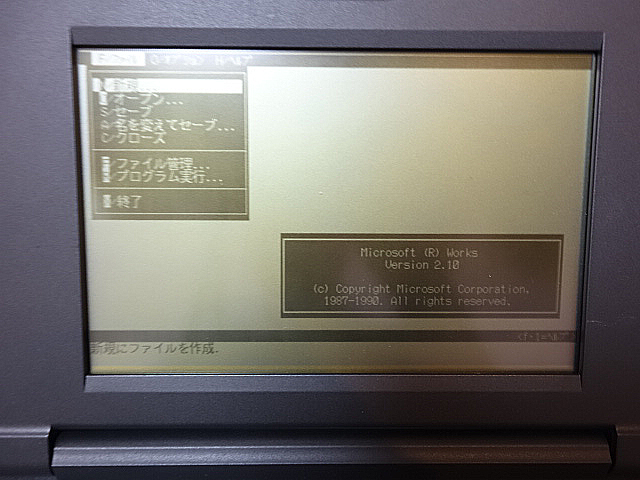

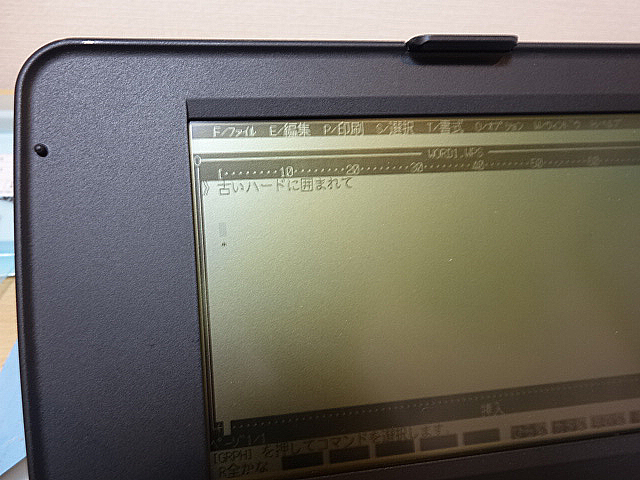

アプリケーションはPC-98HA専用のMS-Worksのみです。

PCカードスロットに装着してRAMカードにプログラムをコピーします。

シンプルな起動画面。立ち上がりはスムーズに起動しました。

漢字変換は当時はFDに辞書を頻回にアクセスする為、RAMディスク上ではストレスはなくそれなりに快適でした。

Worksなのでワープロ以外にも機能としては充実していました。

但し、キーボードは本機の最大の欠点ですがゴム製の貧弱な構造。何度かタイピングしましたがキー同士間隔もあり、とてもフルタッチでタイピングは難しい。

小型化を優先した結果だと思いますがキーボードは打つというより押す感じでタイプします。

このPC-98HAはNEC初のモバイル98として登場しましたがPC-9801系とソフトウェアの互換性が無かったのが最大の失敗だっと思います。

98アプリケーションと同じような物が動くモバイルPCではなく、おそらくモバイルギアのようなスケジュール管理ができ、ワープロ、通信などが行えるPDAを目指した実験的な要素をもったデバイスを目指したのかもしれません。

この教訓からデバイスとしての進化したモバイルギアにこのコンセプトは引き継がれたのでしょう。

コメント